(写真は、トヨタ自動車の豊田章男社長=右=と、提携を発表した各社の関係者=米ネバダ州ラスベガス)

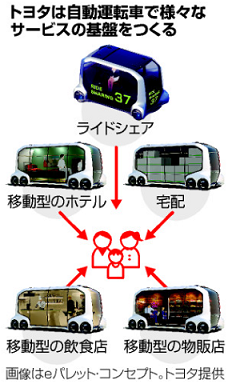

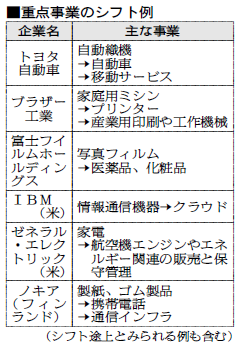

車の生産台数で世界トップを競うトヨタが、なぜ移動サービス業に乗り出すのでしょう。運転手がいらない自動運転車が普及し、それを使った割安なシェアサービスが普及すると、各家庭でマイカーをもつ必要がなくなります。米国の新車販売市場は2040年までに4割も縮むという予測もあります。車の生産台数は減っていくうえ、車をつくるだけではサービス事業者の下請け業者になりかねません。そこでトヨタは、サービスを担うIT系企業などと組んで、運輸・物流サービス全体に関わってリードしようという戦略を立てたわけです。車の販売や貸し出しだけでなく、保守、保険などでも稼ごうという考えです。

ブラザー工業の小池利和社長は以前、朝日新聞のインタビューにこう答えています。

「社会のニーズは刻々と変わる。だから15~20年ぐらいの間に、少しずつ主力事業が変わっていかないと、成長は続かない。うちは、ミシンの修理や生産で創業し、その後は訪問販売で扇風機なども売るビジネスで成長した。だが、家電量販店で電化製品が手軽に買えるようになると、このビジネスモデルが壊れてしまった。そこで、海外でプリンターやファクスなどの情報通信機器を売る方向にかじを切り、今に至っている」(2015年12月13日、名古屋本社版)

IT化による第4次産業革命は、あらゆる業界に影響します。自分が志望する企業は、それぞれ今どんな変化を迫られているのか、今後の新たなサービス展開の可能性はないか。今日のような記事をヒントに考えてみましょう。

※「就活割」で朝日新聞デジタルの会員になれば、すべての記事を読むことができ、過去1年分の記事の検索もできます。大学、短大、専門学校など就職を控えた学生限定の特別コースで、卒業まで月額2000円です(通常月額3800円)。お申し込みはこちらから。

2025/12/28 更新

※就活割に申し込むと、月額2000円(通常3800円)で朝日新聞デジタルが読めます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10