近年は海外勤務のある企業も増え、大企業、中小企業を問わず海外で働く機会が多くなりました。海外で活躍できる企業を選びたいという就活生のみなさんも多いのではないでしょうか。しかし実は、海外に派遣されて働く人たちの「

過労死対策」は十分ではないと指摘されています。原則、国内の

労働基準法が適用されず、時差もあるため日本の時間にあわせて働くと過重労働になりがちなのです。この問題解決に向け、当事者や遺族が声をあげはじめました。ぜひみなさんも、海外赴任のリスクについて知っておいてください。(編集部・福井洋平)

(写真はiStock)

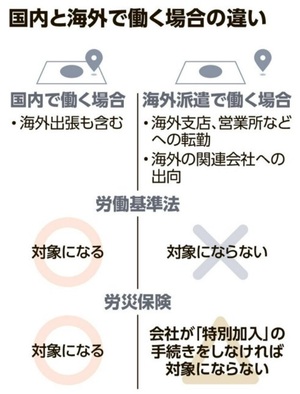

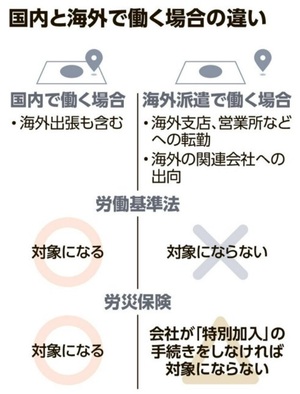

海外赴任は労働基準法が原則適用されず

海外に派遣されて働く場合は労働基準法が原則適用されない――まさかと思われるかもしれませんが、現状はそのようになっています。労働基準法の対象にならないということは、いわゆる長時間労働が規制されない、ということです。例えば

過労死ライン(発症前1ヵ月間におおむね100時間、または2~6ヶ月間を平均し月80時間の時間外労働)を超えたとしても、

労働基準監督署の指導は入りません。さらに、働く人が仕事上の理由で、または通勤時に病気になったりケガをしたりした場合は

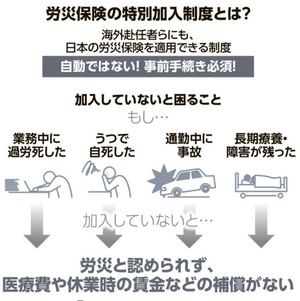

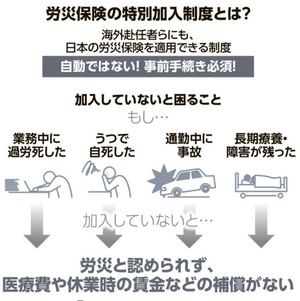

労災保険がおりるのですが、海外派遣の場合は会社が「特別加入制度」の手続きをしないと労災保険がおりないことになっているのです。

厚生労働省によると、特別加入者の労災認定件数は2020~2023年度で計10件ですが、海外赴任者の特別加入制度への加入率は把握していないといいます。そのため、明らかになっていない過労死事案もあるのではないかと専門家は指摘しています。

そもそも海外赴任の場合、時差があり、日本の時間帯にあわせて働かされることも多く過重労働になりがちだといいます。海外で生活するとなれば言葉も生活環境も日本と違い、ビジネス慣習や文化も違うなどストレスにさらされることも多くなります。孤立し、メンタル面に支障をきたすこともあります。かつては社員の健康管理を手厚くやっていた大企業での海外赴任が主流でしたが、最近はあらゆる産業がグローバル化し、中小企業からの赴任も多くなっています。国によっては、日本ほどの医療が期待できないところもあります。海外赴任は現状、リスクはかなり高いにもかかわらず、ケアは十分でないのです。

(図表はすべて朝日新聞社)

病院まで車で4時間の地で倒れる

朝日新聞デジタル版4月20日に掲載された記事「病院まで4時間、ラオスのへき地で倒れた夫 海外赴任の労災に『壁』」では、大手建設会社の土木技師として東南アジアの ラオス赴任中に亡くなった男性社員(当時49)の妻の声を取材しています。この男性は現地でダム建設の現場監督を担い、連日深夜まで働いていたそうです。「頭が痛い」と訴えた翌日、 くも膜下出血で亡くなりました。現場は病院まで車で4時間かかる場所にあったといい、妻は夫の死は医療体制が整っていない海外だったから起きたのではないかと感じたそうです。

男性は死亡直前の1カ月前に時間外労働時間が100時間を超えていました。幸い、この会社は冒頭で述べた「特別加入」をしていたため、労災が適用されたといいます。手続きをしていなかったら、労災は認められないところでした。妻は取材に対してこう述べています。

「海外赴任の社員は常に人手不足な中で働いているが、会社が調査に非協力的だったり記録がなかったりして、労働時間の把握すら難しい人も多い」

「海外労働連絡会」が発足

労災保険の「特別加入」は、海外赴任すれば自動的に認められるわけではありません。会社が事前に手続きをする必要があります。もし海外で仕事中に過労死してしまったり、通勤中に事故にあったりしても、会社が特別加入の手続きをしていないと労災と認められず、医療費や休んだときの賃金の補償などは受けられません。海外での仕事を視野にいれている就活生は、ぜひこの仕組みは知っていてほしいと思います。

また、こういった海外赴任者にとって不利な状況を変えようと海外勤務中に過労死した人の遺族が呼びかけて遺族や弁護士、研究者などが集まり、「海外労働連絡会」が結成されました。ウェブサイトも公開されており、連絡会は今後、国や企業に労災補償の促進を求めていくといいます。こういった労働問題が放置されていては、世界に羽ばたこうというビジネスパーソンはどんどん減っていき、日本の競争力も失われかねません。まずは、国が海外赴任時の労働環境についてきちんと調査し、いまの制度を変えることに期待したいところです。もちろん、企業の対応も強く求められることになるでしょう。海外赴任と労働災害の問題に今後もぜひ注目してください。

◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みは

こちらから。