仕事を選ぶうえで、賃金水準はとても重要な要素のひとつです。近年は人手不足を背景に、初任給引き上げなど若年層の待遇をよくする流れがうまれていますが、そのほかにも給与を考えるうえで大切なキーワードがいくつかあります。2025年10月11日の朝日新聞デジタル版では3人の識者にそれぞれ「男女格差」「世代間格差」「賃金制度」というキーワードについてインタビューしています。給与をめぐる知識は、社会人の必須教養といえます。ぜひこの機会に考えましょう。(編集部・福井洋平)

(写真はiStock)

「説明つかない男女格差」存在

まず賃金の「男女格差」について、原ひろみ・明治大学教授のインタビュー記事を見てみましょう。(

同じ知識、スキルなのに 説明つかない男女の賃金格差に見えるもの)

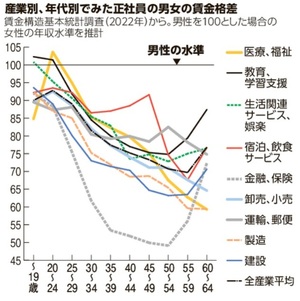

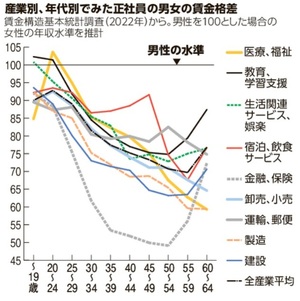

日本は昔よりも改善しているものの、国際的に男女間の賃金格差が大きい国です。その要因を分析したところ、学歴や勤続年数などでみた「人的資本」の男女差では説明できない格差があったというのです。2021年のフルタイム労働者の賃金で男女の

中央値を比べると女性は男性より約27%低かったそうですが、このうち約15%分が「説明できない」格差だったそうです。一般的に男女の賃金格差は、女性が正規労働につく割合が少なかったり、結婚・出産により退職したりといった外形的な要因によるものとされてきました。しかしこの調査では人的資本、つまりスキルや生産性が同じ男女であっても、賃金格差がみられるということがわかったのです。これは明らかに不公平です。

原教授はこの格差は「仕事における女性へのバイアスを表すと考えられる」といいます。「説明できない格差」は賃金が高い層で大きいという傾向もみられ、ここからは女性に責任のある役職をまかせず高い地位に就かせないようにする「

ガラスの天井」の存在が見てとれると原教授は指摘します。

(図版は朝日新聞社)

柔軟な働き方をしても正当に評価される

こうした格差の是正のため、2022年から一定規模の企業は賃金の男女差の公表が義務づけられています。先行して似た政策を導入したヨーロッパなどでは格差が縮んだ国が多く日本での効果も期待できるといいますが、一方で制度導入後女性の賃金は上がらず男性の方が下がる形で格差が縮んだ、生産性が下がったという研究報告もあり、効果の検証ははやく進める必要があるとも原教授はいいます。

課題は多岐にわたりますが、特に重要なのは「柔軟な働き方をしても正当に評価される仕組みを整えること」と原教授は指摘しています。日本の企業はいまも長時間労働、休日勤務などをいとわない社員が評価されがちで、一方で家庭で子どもや高齢者のケアを担う役割は女性に偏っており、結果的に男性が女性より評価されやすい環境になってしまっています。働き方ではなく仕事の中身で従業員を評価できるかが、男女の評価差をなくす大きな要因になりそうです。原教授は、格差解消に大きな役割を果たすのは「やはり経営トップ」と語っています。経営者がどれだけ真剣に格差解消に取り組んでいるか、会社の制度やトップメッセージをチェックすることで会社選びの判断材料にしてもよいかもしれません。

就活ニュースペーパーでも2024年にこの問題をとりあげています(女性の正社員、すべての産業で男性を下回る 賃金格差はなぜ生まれる?) このときは格差是正に取り組む企業の見分け方として

・新人の時の配置、研修、異動、評価などで、男女に差がないかチェックする

・高い評価がつくような仕事のチャンスを与えられているかチェックする

の2点を紹介しています。こちらもぜひ参考にしてください。

氷河期世代問題、まわりまわって若い世代の負担に

次のキーワードは「世代間格差」です。社会学者の阿部真大・甲南大教授は

インタビュー記事で、「(世代間の)給与格差は全世代にかかわる社会問題」と語っています。

先に述べたように、人手不足を背景に若年層の賃上げは加速しています。就活生にとってはありがたい流れが続いているわけですが、一方で40~50代前半のいわゆる「

就職氷河期」世代は物価高のなかで賃上げが据え置かれている状態です。阿部教授はそれ以上に、氷河期世代は「望まない低賃金や非正規雇用で働く人が多い」ことに注目すべきといいます。この層が将来的に困窮すれば、生活保護費がふくれあがり、その負担は現役世代にのしかかってくるためです。氷河期世代への対策は就活生のみなさんにとっては無関係な話のように思われがちですが、まわりまわって自分たちの世代の負担がどうなるかということにもかかわる課題ですので、ぜひ関心をもってチェックしてください。

その一方で阿部教授は現在の若年層に対して、「『売り手市場』と言われますが、『働かない自由』はむしろ乏しくなっているのではないでしょうか」という指摘も投げかけています。常に高い成果を求められ、「

リスキリングを重ねてキャリアを積み直していく必要がある。給与は上昇していても、その裏で新たな重圧がかかっていることを忘れるべきではありません」と阿部教授はいいます。若年層をうらやみがちな中高年世代に対するメッセージと思われますが、長年若い世代の労働問題をウォッチしてきた阿部教授らしい視点と感じます。

(写真はiStock)

従業員が信頼感もって働けることが重要

最後のキーワードは「賃金制度」です。賃金をどう決めるかは勤続年数を重視する従来の年功主義に加えて、仕事の成果に応じる、能力に応じるなど、さまざまな制度があります。経営組織論を研究している東京大学大学院講師の舟津昌平氏は

インタビュー記事で、給与制度を変える目的は「業績や従業員のモチベーションの向上」としたうえで、そもそも大きな影響を与えるものではないかもしれない、と語ります。業績は経済状況などさまざまな要因が作用しますし、給与に差をつけても「効果は入職時と離職時に限られる」のが定説といいます。

舟津氏は、日本で大切なのは「従業員に信頼感を与える給与制度」といいます。この会社で、安心して働けると従業員が感じとることができれば、モチベーションを保つことができるということです。仮に、若手を優遇しながら中堅社員には厳しい条件をつけるような会社でしたら、若手社員は中堅になるまでには会社を出なければと思うことでしょう。もちろん中堅が離職する可能性も高くなり、会社の雰囲気はよくならないと予想できます。

どういう制度であれ、従業員全体がしっかり納得して働けるようなコミュニケーションをとっているかどうかは「信頼感」を作る上で非常に大事なポイントです。若手の待遇だけがよくても、ほかの社員はどう感じているのか。会社選びに際しては、OB・OG訪問や説明会などを通じてぜひいろいろな世代の社員に話を聞いてみてください。

(写真はiStock)