「電話」が嫌すぎて、会社を辞めてしまう若手社員が増えている――5月12日の朝日新聞デジタル版にそんな記事が掲載されました。せっかく入った会社を辞める理由が「電話」というのは驚きなのですが、子どものときからSNSがごく普通の存在となっている若い世代の「不安」と「責任感」がその背景にあると記事では指摘しています。とはいえ、仕事の現場で「電話」はまだまだ存在感があり、避けて通るのは難しいツールとも言えます。就活でも使うかもしれない、会社に入ったらきっと使うであろう「電話」について考えてみましょう。(編集部・福井洋平)

(写真はiStock)

電話はわからない要素が多い

冒頭で紹介した記事(退職したいほど「電話が怖い」 SNS世代の社員が抱く不安と責任感)によると、企業向け電話対応研修を行っている会社はこんな相談を受けているそうです。

「電話応対が嫌で辞める若手社員が増えて、困っている」「内線電話が苦手で社内報告ができない社員がいる」

『電話恐怖症』の著書があるカウンセラーの大野萌子さんは10年前に新入社員から「電話が嫌で会社を辞めたい」という相談を受けたそうですが、同様の声が年々増えていると語っています。

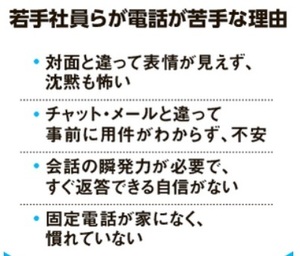

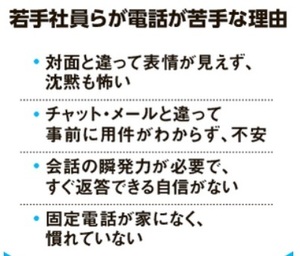

なぜ、電話が嫌になるのか。ひとつの原因は 家庭にあるいわゆる「固定電話」が年々減っていることです。総務省の2023年調査によれば、国内で固定電話がある世帯の割合は57.9%。固定電話でやりとりをする機会が減っていて、最近の若い人のなかには、固定電話を触ったことがないという人もいると言います。さらに誰からの着信なのか、用件は何なのか、相手の表情は何なのかなど、電話はわからない要素が多いと大野さんは語ります。そういった事前の情報不足が、電話を敬遠する動きにつながっているというのです。

SNS世代は「言葉の責任感が強い」

また、大野さんはSNSを主なコミュニケーションツールにする若い世代にとって「言葉の責任感が強まっている」ことを原因にあげています。ご存じのとおり、いまはSNSなどでの何げない一言が炎上につながることがある社会です。そのため、普段の会話でも言葉に異常に気を遣う傾向があると大野さんは分析します。SNSやメールであれば言葉をじっくり選んで返信することもできますが、電話だとすぐに返事をしなければいけなくてプレッシャーに感じてしまう、というわけです。

記事では「電話代行」というサービスも紹介されています。以前は職場にかかってくる電話は若手、新人社員が出るのが、顧客の名前や業務フローなどをはやく覚えて仕事をできるようにするうえでもよいと言われていました。しかし今は社用携帯電話も一般化し、固定電話にかかってくる電話が減りました。となれば、電話を受けることは

アウトソーシングして別の仕事に時間を割いたほうがいい――とサービスを提供する会社は記事中でコメントしています。

(図表は朝日新聞社)

電話克服は「慣れ」、第一声は決めてメモしておく

電話が苦手と感じる就活生の方も多いと思いますが、どのように克服すればいいのでしょうか。

そもそも電話が苦手な理由としてあげられている「誰が出てくるかわからない」「相手の表情がわからない」「用件がわからない」という条件は、世代に関係なくむかしからあるものです。それならば、電話が苦手な人もむかしからいると考えるのが自然です。1990年代後半からインターネットが普及、さらに携帯電話、スマホが一般化していくなかで、電話でのコミュニケーションをいやがる人はどんどん増えていきました。発展期のネット業界を牽引した実業家のホリエモンこと堀江貴文氏は電話嫌いを公言しており、著書『多動力』で、「『自分の時間』を奪う最たるもの。それは『電話』だ」「僕は『電話に出ないキャラ』を確立している」と明言しています。自分の好きな時間にチェックができるメールやチャットと違い、電話は相手の時間を奪い、リズムを崩してしまうツールだと堀江氏はいいます。

ここまではっきり電話を嫌わなくても、電話に漠然と面倒くささを感じている人は世代を問わずいるでしょう。それでも電話を使えているとすれば、それは「慣れ」の要素が一番大きいと考えられます。メールが普及するまえは事実上電話でのコミュニケーションしかなかったため、慣れるしかなかったのです。冒頭紹介した記事中でも、カウンセラーの大野さんは「回数を増やせば慣れる」と語っています。そのうえで、電話に出てすぐしゃべる言葉を決めておき、メモして目に見える場所に貼っておくことを勧めています。電話を取るのをためらう気持ちを少しでも減らすことで、電話応対に慣れていくのが結局は有効な対処法と思います。

トラブル対応時には電話が効果的

メールやSNSなど、文字だけを使ったコミュニケーションは微妙な感情やニュアンスを切り捨ててしまうことがあり、自分が思っている以上にきつい印象を相手に与えてしまったり、場合によっては冒頭に述べたような「炎上」につながったりすることもあります。電話は感情が見えづらいという意見もありますが、文字だけのコミュニケーションよりはもう少し微妙なニュアンスを伝えられる、ともいえます。また、文字のコミュニケーションはやりとりに時間がかかりますが、電話だと早くやりとりがすむという利点もあります。いまはチャットツールも発展しているので、電話が必要とされる場面はどんどん減っていくと思われますが、たとえばトラブル対応のときなど、電話でのやりとりがまだまだ必要な局面は今後もなくならないでしょう。特にトラブル発生時は、ちょっとしたことで感情がもつれて大事になったり、対応の遅れが決定的な問題につながったりしかねず、電話でやりとりができることは大切なスキルになってきます。電話を克服することは、一段階上の社会人力を身につけることにつながると考えれば、前向きに電話にも対応できるようになるのではないでしょうか。

(写真はiStock)

◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みは

こちらから。