日本と中国の関係がいきなり緊迫化してきました。きっかけは、11月7日の衆議院

予算委員会で高市早苗首相が「

台湾有事」に対して「

存立危機事態」になりうると答弁したことです。中国側はこれに強く反発し、中国国民に対して当面日本への渡航を自粛するよう呼びかけるなど波紋が大きくなっています。なぜ、首相の発言ひとつでここまで両国関係が悪化したのでしょうか。「台湾有事」「存立危機事態」といったキーワードについて改めて基本から確認し、今後の日中関係についても関心を深めてください。(編集部・福井洋平)

(写真・衆院予算委で、立憲民主党の岡田克也氏の質問に答弁する高市首相=2025年11月7日/写真、図版はすべて朝日新聞社)

台湾有事=中国が台湾に攻め込むこと

まず、「台湾有事」とは何でしょうか。改めて、

台湾という存在について整理しましょう。

かつて日本の植民地であり、いまも日本と関係の深い台湾には、中国の本土を支配している中華人民共和国とは違う政治組織が存在しています。20世紀前半、中国大陸には

蔣介石が率いる「国民政府」勢力と

毛沢東が率いる共産党勢力があり、

日中戦争(1937~1945年)時は手を組んで日本と戦っていたものの、日本の敗戦後は

内戦に突入しました。結果、毛沢東らにより「

中華人民共和国」が1949年に誕生し、「国民政府」は台湾に逃れてそこを支配するようになります。このような経緯から、台湾側は中華人民共和国(中国)とは違う国として独立を主張しているのです。一方の中国は、台湾は「中国の領土の不可分の一部」と主張しています。

日本はいったんは台湾の国民政府と

日華平和条約(1952年)を結び国交を回復します。しかし、1972年には中国(中華人民共和国)と「

日中共同声明」を出して国交を結び、台湾とは断交しました。その後も台湾との関係については「非政府間の実務関係として維持」し、「台湾をめぐる問題が両岸の当事者間の直接の話し合いを通じて平和的に解決されることを希望」(いずれも外務省ウェブサイトから)するという立場をとっています。中華人民共和国政府を「中国の唯一の合法政府」とする一方で、台湾とは民間の交流を続けている状態です。

台湾有事とは、中国が台湾を武力で統一しようとすることです。経済大国となった中国は、軍事力の増強にも力を入れてきました。中国が台湾を武力的に占領しようとするシナリオも絵空事ではなくなってきました。

2015年に行使容認した「集団的自衛権」

では次に、「存立危機事態」とは何でしょうか。これは、2015年に安倍晋三政権下で成立した「安全保障関連法」で行使を容認した「集団的自衛権」と関係のあるキーワードです。

他国から攻撃されたときに自分の国を守る「自衛権」はどの国にも認められていますが、その自衛権には「個別的自衛権」と「集団的自衛権」があります。個別的自衛権とは自分の国が攻撃されたときに自分の国を守る権利で、これはイメージしやすいと思います。一方の集団的自衛権は、自分の国と関係の深い国が攻撃されたとき、自分の国が直接攻撃されていなくてもその国を助けて反撃できる権利のことです。

日本には戦争を放棄した憲法9条があります。日本政府はながらく個別的自衛権は憲法9条に反しないが、集団的自衛権は「憲法9条の下、行使できない」という立場でした。しかし安倍政権は2014年、集団的自衛権の行使を認めるという憲法解釈を閣議決定。2015年9月に集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法が成立しました。

日本はこれまであいまいな発言

「存立危機事態」とは、この集団的自衛権を行使できる状況のことを指します。自衛のための武力行使を「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」したときにも認めましたが、その条件は「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と限定しました。当時の安倍首相は、邦人輸送中の米艦防護や中東のホルムズ海峡での機雷除去を「存立危機事態」の例にあげています。

政府がある事態を「存立危機事態」と認めるということは、たとえ日本や日本人に直接攻撃が加えられていなくても、日本が武力を行使すると認めることになります。そのため、存立危機事態かどうかの線引きは非常に慎重にすることが当然求められます。これを踏まえ日本はこれまで、「台湾有事」が「存立危機事態」にあたるかどうかについては慎重に判断を避けてきました。たとえば2024年2月に当時の岸田文雄首相は「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難だ」と発言しています。明確な線引きを避け、中国を刺激しないようにしてきたわけです。

日中関係は一気に悪化

今回、衆院の予算委員会でかつて外務大臣も務めた岡田克也氏が台湾有事に対する対応を質問した際、高市首相は「やはり、戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば『存立危機事態』になりうるケースであると、私は考えます」と明言しました。これまでの政府のスタンスから大きく踏み込んだ解釈を示したことになります。もともと高市首相は昨年や今年の自民党総裁選で台湾有事は日本にとっての有事となる、という発言を繰り返してきました。そことの一貫性を重視し、日本政府のこれまでのスタンスから踏み込んだ発言をしたとみられます。

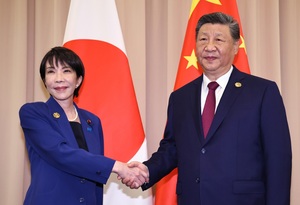

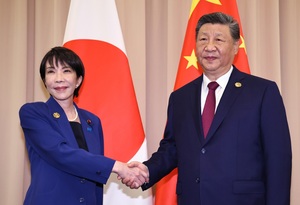

これに中国側は強く反発。14日に中国外務省は駐中国日本大使を呼んで「厳正な申し入れと強烈な抗議」を行い、答弁撤回を求めたと発表し、一方日本側も中国の薛剣在大阪総領事が「汚い首は斬ってやるしかない」というSNS投稿をした問題で、駐日中国大使を呼び出し強く抗議するという事態に発展しました。先月に高市首相と

習近平国家主席が会談してスタートしたはずの日中関係がいきなりひび割れた形です。

(写真・日中首脳会談を前に、中国の習近平国家主席(右)と握手を交わす高市首相=2025年10月31日)

最悪の場合は波紋が数年続く可能性も

高市首相はその後、存立危機事態について「今後、特定のケースを想定したことをこの場で明言することは慎む」として、日本政府の立場はこれまでの政府見解と変わらないと繰り返し強調。事態の沈静化をはかりました。しかし中国外務省は14日夜、「日本の指導者が台湾に関して露骨に挑発的な発言をした」として中国国民に対して当面日本への渡航を自粛するよう呼びかけています。今年に入り9月までに日本を訪れた中国人は約750万人と世界で最も多く、渡航自粛の影響は大きくなる可能性もあります。

中国の軍事大国化は見過ごせる動きではなく、ロシアのウクライナ侵攻など力による国際秩序破壊の動きが強まっている昨今、台湾への武力侵攻を想定すること自体は政治の重要な役割です。しかし、人モノの交流が深まっている日中関係は無視するわけにはいきません。朝日新聞の記事では「最悪の場合、この関係は数年続くだろう」という外務省幹部の見方を紹介しています。経済の動きにも大きな影響が出るかもしれません。一筋縄ではいかない日中関係ですが、今回なにが問題のきっかけとなったのかを把握し、今後の日中関係の動きについてもぜひ関心をもってみてください。

(写真・上海の浦東空港の大阪行きの便のチェックイン手続きを行うカウンターには長蛇の列ができていた=2025年11月15日)

◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みは

こちらから。