今年のサンマは、例年になく太くて立派だそうです。ここ数年はサンマの漁獲量が低迷しており、ひさしぶりのいいニュースといえそうです。サンマだけでなく、日本全体の魚の漁獲量は年々減っており、その要因のひとつとして指摘されているのが

地球温暖化にともなう海水温の上昇です。史上最も暑い夏となった今年、温暖化と魚について考えてみましょう。(編集部・福井洋平)

(写真・水揚げされるサンマ=2025年8月15日、北海道根室市の花咲港/写真、図版はすべて朝日新聞社)

サンマの来遊量は去年なみで少ない

今年のサンマが立派な理由はまだ正確にはわかっていませんが、サンマのエサとなる動物プランクトンの発生量が、ここ数年に比べて多かった可能性があるそうです。ただし、サンマの漁期(8~12月)の後半になると痩せたサンマが多くなってくるそうで、太くて脂ののったサンマを食べるなら早めの時期がおすすめ、だそうです。

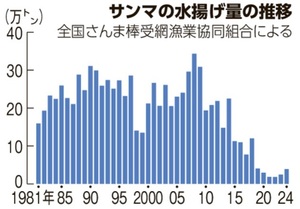

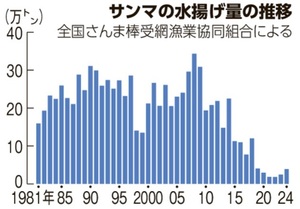

サンマはかつて、年間20~30万トンも漁獲されていました。しかし近年の漁獲量は低迷しており、昨年はわずか3万8千トンあまりでした。今年は太ったサンマがとれそうですが、サンマが漁期に日本近海の漁場にやってくる量(来遊量)は昨年程度の低水準と予想されています。漁獲量低迷の原因のひとつと考えられているのが、地球温暖化にともなう海水温の上昇です。サンマは低温を好みますが、海水温が上昇したことでサンマが日本近海まで来なくなった可能性が指摘されています。

スルメイカ、ハタハタ、カラフトマスも減少

サンマ同様、すっかり獲れなくなってしまったのがスルメイカです。この20年で漁獲量は9割減と、落ち込みは深刻です。国の研究機関は、ことし夏以降に日本の漁場に来るスルメイカの量は全体的に前年および近年平均を下回ると発表しました。ここにも海水温の上昇が影響していると指摘されています。海水温の上昇や海流の変化によってスルメイカが卵を生む場所、育つ環境が変わり、資源が回復しなくなったとみられているのです。

ほかにも海水温上昇の影響で獲れなくなっている海産品はたくさんあります。たとえば海藻も量が激減し、それをえさにする魚介類も減った結果、海女さんの仕事にも大きな影響が出ているそうです。秋田県を代表する魚である

ハタハタも、記録的な不漁が報じられました。ハタハタも冷たい水温を好むため、海水温が上昇した秋田県の沿岸に来なくなっているのです。

また、北海道の

知床半島で8月から10月にかけて川を遡上することで知られている

カラフトマスも、近年激減しているそうです。研究者によると、川に帰ってくるカラフトマスの数は7月の知床沖の海面水温が高いと減少するという相関関係があるそうです。知床半島沖の7月の表面水温は2010~2019年は平均で約13.5度でしたが、近年は上昇傾向が目立ち、2023年は16.1度と2度以上も高くなったそうです。なぜ海面水温が高くなるとカラフトマスが帰ってこなくなるかはよくわかっていませんが、稚魚の生残率が低下している可能性があるといいます。カラフトマスはヒグマなどの野生動物のえさとしても重要ですし、産卵を終えて死んだカラフトマスからは海で蓄えた窒素やリンなどの栄養塩が放出され、川やその周辺の土壌を豊かにするという働きもあります。海水温の上昇は、陸の環境にも大きな影響を及ぼすのです。

(写真・鮮魚店に並んだスルメイカ=2025年3月14日、東京都品川区)

フグが北海道で獲れるように

逆に海水温が上昇することで、これまで獲れなかった漁場で獲れるようになった魚もあります。たとえば、北海道で増えているのがフグ類です。もともとは熱帯から亜熱帯に分布しているフグですが、そのなかでも比較的低い水温に適応している

マフグが北海道でたくさん獲れるようになったそうです。フグはご存じのとおり毒があり、扱うには資格が必要ですが、2024年度に資格をとった数はフグ食文化のある大阪が300人に対し北海道は19人にとどまっています。フグがたくさん獲れるのはありがたいですが、食中毒には十分注意する必要がありそうです。

ほかにも、

イセエビや

タチウオなどこれまで西日本などで獲れていた魚介類がこれまでより北の海で獲れるようになってきているそうです。全国有数のアユの漁獲量を誇る栃木県では、アユの遡上数が増えており、ある定点観測地では天然アユの数が前年同時期の約1.4倍になったといいます。これも海水温の上昇が原因と目されています。

(写真・定置網にかかり、水揚げされたマフグ=2025年7月18日、北海道古平町)

漁業者の後継者不足も要因、資源保護が大切

海水温の上昇も悪いことばかりではない、とも言えそうですが、残念ながら日本全体の漁獲量は減少傾向です。養殖を除いた全魚介類の合計は、2003年に472万トンあったのが、2023年には293万トンと、4割も減っています。北海道では増えているフグですが西日本では逆に減少傾向で、日本全体ではこの20年で2割以上減っています。イセエビも全国的には3割減、タチウオは6割減だそうです。昨年から今年にかけては猛暑などの影響からコメが値上がりし話題となりましたが、温暖化にともなう海水温の上昇は魚にも大きなダメージを与えているのです。

もっとも、全体的な漁獲量の減少は海水温上昇だけで説明できるものではなく、海流など地球環境の変化や、漁業者の高齢化、後継者不足などの要因もあります。また、魚が減ったということは、これまで以上に魚資源を守り、獲りすぎないようにするという意識も大切です。日本の食文化には、魚の存在は必要不可欠です。ぜひニュースに敏感になってほしいと思います。

◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。