ニュースのポイント

今日取り上げるのは、総合面(2面)の「いちからわかる! 芥川賞と直木賞 選考対象が違うの?/芸術性が高い純文学か、エンターテインメント作品か」、社会面(38面)の「芥川賞 沼田真佑(しんすけ)さん『影裏』/直木賞 佐藤正午さん」、2面の「ひと」です(いずれも東京本社発行の朝日新聞朝刊最終版から)。

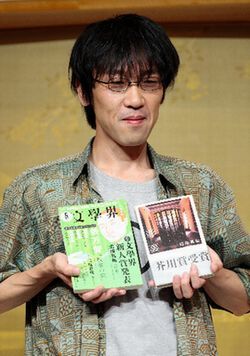

(写真は、芥川賞の受賞が決まった沼田真佑さん)

一方で、最近話題になることが多い「本屋大賞」は、読者の感覚に近い書店員が「売りたい本」を投票で決めるのが特徴です。14回目は、全国464書店の564人が1次投票で10作に絞り、2次投票で今年4月、恩田陸(おんだ・りく)さんの「蜜蜂と遠雷」に決まりました。この作品は1月に直木賞も受賞していて、初めてのダブル受賞となりました。

本屋大賞は2004年に「売りたい本が直木賞で選ばれない」という書店員の不満から生まれました。それだけに「本屋大賞が直木賞の対抗馬として生まれたことを知らない書店員が増えた」「本屋大賞が成長した証し」「作品がそれほど素晴らしかった」「直木賞が売れる本を選ぶようになった」などさまざまな意見が出ています。

芥川賞は純文学の新人作家の登竜門、直木賞は大衆文学の人気作家をさらに売れる流行作家にする役割がありますが、それだけではありません。日本に文学賞は数百ありますが、他に有名な三島由紀夫賞、山本周五郎賞は新潮社系、野間文芸新人賞、吉川英治文学新人賞は講談社系で、いずれも出版社が主導しています。芥川賞・直木賞をつくった菊池寛はかつて「半分は(受賞作を発表する)雑誌の宣伝にやっている」と書いています。賞には「本を売るためのPR」という目的もあるわけです。「出版不況」が続き、本が年々売れなくなる中、文学賞での話題づくりは、出版社、出版業界にとってますます重要になっているとも言えそうです。

※「就活割」で朝日新聞デジタルの会員になれば、すべての記事を読むことができ、過去1年分の記事の検索もできます。大学、短大、専門学校など就職を控えた学生限定の特別コースで、卒業まで月額2000円です(通常月額3800円)。お申し込みはこちらから。

2025/12/30 更新

※就活割に申し込むと、月額2000円(通常3800円)で朝日新聞デジタルが読めます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10