ニュースのポイント

今日取り上げるのは、1面の「パリ協定きょう発効 排出ゼロへ新ルール 温暖化対策 日本、世界へ逆行」(東京本社発行の朝日新聞朝刊最終版)です。総合面(2面)の「時時刻刻・脱炭素 挑む世界」、「いちからわかる!温暖化を防ぐためのパリ協定って?」も関連記事です。

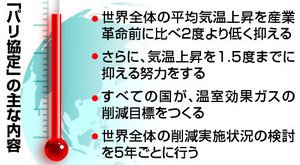

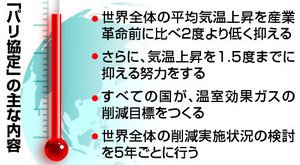

パリ協定は産業革命前に比べて気温の上昇を2度より低く抑えるのが目標です。石油や石炭といった化石燃料を燃やす量を減らし、省エネ技術を高め、二酸化炭素の排出量を減らします。加えて、大規模な植林をして、吸収を増やすことで今世紀後半には排出を実質ゼロにするという計画です。国ごとに排出量の削減目標があり、日本は2030年度に2013年度に比べて26%減らす目標にしています。

日本の締結が遅れた理由は、スピードの読み間違いにあるようです。パリ協定がまとまったのは、昨年12月。発効の条件は、総排出量の55%以上を占める55カ国以上が締結するということでした。日本政府は、京都議定書には参加しなかったアメリカや今回初めて厳しい削減目標を提出した中国は、ぐずぐずしてなかなか締結しないだろうとみていたようです。ところが、アメリカと中国が仲良く9月に同時に締結、インドやEU加盟国なども続きました。政府は、国会審議の優先順位をTPPなどよりも後回しにしていたため、4日に発効することが分かってあわてても遅かったというわけです。背景には、欧米の国などは「二酸化炭素の排出量削減は新しいビジネスが生まれるチャンス」ととらえて前のめりなのに対し、日本は「排出量削減は経済にマイナス」ととらえているという違いがあるようです。

靴のセールスマンが2人、はだしの国に行き、1人は「これじゃ靴は売れない」とがっかりし、もう1人は「これならいくらでも売れる」と喜んだという話があります。どちらが優秀なセールスマンか分かりますよね。後者です。ビジネスチャンスは、変化があれば生まれます。それが自由な経済活動に手かせ足かせをはめるモノだったとしても、変化です。「パリ協定」の場合で言えば、既存の火力発電や鉄鋼生産などにはマイナスでしょうが、再生可能エネルギーや蓄電池、様々な省エネ技術などには膨大な新しい需要が生まれます。地球温暖化対策は長い取り組みになります。就活生は、志望企業が地球温暖化対策に前向きなのか後ろ向きなのか、調べてみることをお勧めします。

※「就活割」で朝日新聞デジタルの会員になれば、すべての記事を読むことができ、過去1年分の記事の検索もできます。大学、短大、専門学校など就職を控えた学生限定の特別コースで、卒業まで月額2000円です(通常月額3800円)。お申し込みはこちらから。

2025/12/27 更新

※就活割に申し込むと、月額2000円(通常3800円)で朝日新聞デジタルが読めます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10