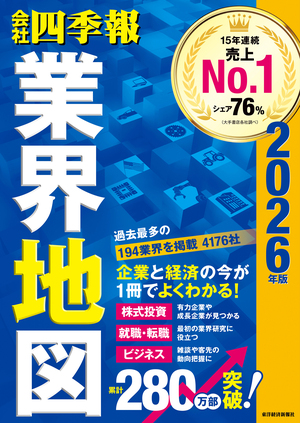

業界、企業研究に欠かせない「業界地図」。豊富な情報量が詰め込まれているだけに、どう活用するか迷ってしまうかもしれません。『会社四季報 業界地図 2026年版』(東洋経済新報社)の松浦大編集長(写真)がおすすめするのが、時代をあらわす「キーワード」とのかけあわせ。3つの例をもとに、キーワードから企業研究を深めていく方法をお伝えします。(全3回の2回目)(編集部・福井洋平)

(

その1/その2/

その3)

〈キーワード1〉グローバル

業界研究を深めるためにおすすめしているのが、志望業界と、時代のトレンドを示す「キーワード」を掛け合わせてみることです。キーワードは何でも構いません。自分の研究分野や地元などの地域、気になる用語で大丈夫です。

たとえば、「グローバル」というキーワードで見てみましょう。一般的に、日本の人口が減り、国内市場が全体的に縮小するなか、事業をグローバルに展開できるかどうかは業界、会社の浮沈を左右します。例えば、加工食品は日本市場が主力となる内需系の会社が多いので、今後は市場が縮小していくと思われがちですが、実は意外に海外展開が成功している会社がいくつか出ています。

即席めんといえば「カップヌードル」の日清食品ホールディングス、「マルちゃん」の東洋水産が有名で、売上高は日清食品ホールディングスが東洋水産を上回っています。しかし実は営業利益では東洋水産が日清を逆転し、今回の業界地図に載せている時価総額ランキングでも東洋水産が日清を上回っています。これは、東洋水産の海外事業が好調なためです。メキシコでは「マルちゃん」が国民食と言われるくらい売れていて、アメリカでも売れているのです。

海外実績の伸びを市場も評価して、株価もあがっているというわけです。人口減少で縮小すると見られている国内市場であっても、グローバルというキーワードを掛け合わせると違う風景が見えますよねということを就活生の方にお伝えしています。

〈キーワード2〉政策転換

つぎのキーワードは「政策転換」です。たとえば今年版では、構造不況業種の代表格でここ数年は「大雨」続きだった「造船」と「地方銀行」が、いずれも「曇り」まで持ち直しました。調子が上向いたきっかけが政策の転換です。

まず造船については、日本が防衛力強化にかじをきったことが業績好転の大きな要因になっています。造船業界は2つ客先があり、ひとつはタンカーやコンテナ船、エネルギー船を造るという海運業界向け、もうひとつは護衛艦や潜水艦などの官公庁向けです。

海運業界向けは老朽化した船の入れ替えや、アメリカのトランプ政権が入港手数料を取ると表明したことで、非中国製船舶の需要が高まっていることで、改善の傾向が続いています。

また安全保障環境の変化から、日本の防衛予算が急激に増えていること、政府も輸出の後押しをしており、オーストラリアが日本製の護衛艦を導入するなどこちらも活気づいており、造船業界が上向いているのです。

地方銀行は、日本銀行がマイナス金利政策を見直し、利上げに踏み切ったことが大きな後押しになりました。地方銀行が集めてくる預金の利子と融資する金利の差額=利ざやが収益の柱だったのですが、マイナス金利だと利ざやが稼げない。しかも融資先が減っているという状況が続いていました。昨年、日銀が金利政策を見直したことで金利がじりじり上がってきており、ここの利ざやが転換しつつあるので、予報は少し持ち直しました。

(写真・日本銀行/朝日新聞社)

〈キーワード3〉人口減少

業界地図の最初の方には「注目の業界」として、その当時に注目を集めていた業界を並べています。たとえば「東京五輪」「メタバース」「万博・IR」などです。

こうした流行は数年で変わっていきますが、人口減少や脱炭素、デジタル化などの社会課題や業界構造は10年、20年続くトレンドです。脱炭素に逆行したり、低賃金の働き手に頼っている事業は、今後どこかでつまづく可能性がある、ということは頭に置いてもいいと思います。

そこで社会課題である「人口減少」というキーワードで考えてみましょう。人口減少はマーケットが縮小するという局面で捉えられることが多いと思うのですが、実は人口減少をビジネスチャンスに変えているのが人材系の業界です。

こうした業界の天気予報を見ていくと、結構強気な天気予想が並んでおり、市場規模も右肩上がりになっています。ある業界の危機は、別の業界のチャンスだということは、ひとつの視点として知っておくと面白いかなと思います。

〈プラスポイント〉企業読み解くキーワードの解説も充実

業界地図には「営業利益」や「上場会社」などさまざまな概念が出てきます。いずれも企業のあり方を理解するのに、知っておいた方がよい用語です。今回は「会社の組織図」「親会社、子会社、持ち株会社の違い」「損益計算書」といった解説も充実させました。

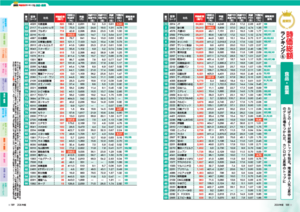

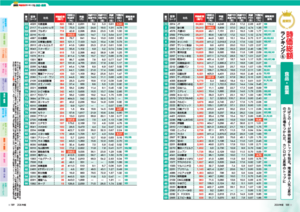

また、新たに掲載しているのが12の業界区分ごとの時価総額(株価×発行済株式数)や配当利回りのランキングです。時価総額とは会社の価値を指します。この金額が大きいということは、投資家からの評価が高いということです。株価のデータはすぐ古くなってしまいますが、売上高や利益とは別の指標として、株式市場からの評価を見ることにも意味があると考えて掲載しました。

◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みは

こちらから。