日本のビール業界はいま、大きな変化の時期を迎えようとしています。2026年10月に、ビールと発泡酒の税率が同じになるのです。ビールの税率が下がり発泡酒の税率は上がるため、もともと低い税率を求めてビール風の酒として開発された発泡酒の存在意義はほぼなくなります。ビール業界はふたたびビールでの勝負に戻ることになり、この1年間はビールの新商品の発売が相次ぐと予想されます。

ただ、若者のビール離れや健康志向の高まりによって酒を飲まない人は増えており、ビール以外の商品や事業も大切になっています。ビールなどとよく似た味のノンアルコール飲料も事業の柱になりつつありますし、健康食品や医薬品などの分野にも力を入れています。まだまだ市場が大きくなる可能性のある海外事業にも積極的になっています。業界は大手4社の寡占状態が続いていますが、小規模で特徴のあるクラフトビールをつくる醸造所も全国で年々増えています。

(写真はiStock)

アサヒとキリンがビール類のトップ争い

日本のビール業界はアサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、サントリーホールディングス、サッポロホールディングスの大手4社による寡占状態です。この中でもっとも売上高が大きいのは、サントリーで3兆4千億円余(2024年12月期)ですが、ウイスキーやサプリメントなどの売上高が大きく、ビール類に限れば業界3番手とみられています。アサヒの売上高は2兆9千億円余(2024年12月期)、キリンは2兆3千億円余(2024年12月期)で、この両社がビールの国内シェア30%台でトップ争いをしています。サッポロは業界4位で、売上高は5300億円余(2024年12月期)となっています。

(写真・アサヒグループホールディングス本社(左側の建物)=東京都墨田区/朝日新聞社)

沖縄のオリオンビールが上場して人気に

大手4社ではありませんが、沖縄で圧倒的に強いビール会社にオリオンビールがあります。1957年に「沖縄ビール」として沖縄で創業し、1959年に社名をオリオンビールに変えました。2019年に証券大手の野村ホールディングスとアメリカの投資会社カーライル・グループが買収し、両社の支援を受けつつ商品力やブランドの強化を図ってきました。そして、2025年9月に東京証券取引所プライム市場に株式を上場しました。初値は売り出し価格の850円を大きく上回る1863円で、人気があることを示しました。もっと小規模な事業者としては、クラフトビールの醸造所があります。日本ビアジャーナリスト協会によると、クラフトビールの醸造所数は全国で905か所(2025年4月1日現在)あるそうです。クラフトビールの人気は高まっていて、近年は年間100か所前後増えています。コメやジャガイモを原料としたビールなど、特徴のあるビールを出荷しています。

(写真・株式上場のセレモニーで鐘を打つオリオンビールの村野一社長(右)=2025年9月25日/朝日新聞社)

金麦は「第3のビール」からビールに

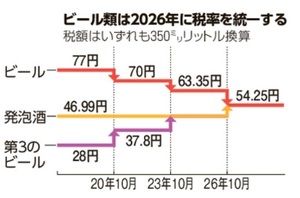

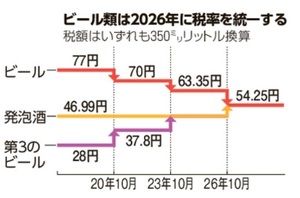

酒税におけるビールの税率はかつて麦芽比率などによって3つに分かれていました。350ミリリットル当たりでビールが77円、発泡酒が46.99円、第3のビールが28円でした。1990年代後半以降、税率が低い発泡酒や第3のビールが市場を席巻し、ビールの販売数量は減り続けました。こうしたいびつな状態を改めようと、国税庁は税率の一本化を3段階で進めることにしました。2020年10月にビールの税率を下げ、第3のビールの税率を上げ、2023年10月には第3のビールの税率を上げて発泡酒と同じにし、ビールの税率を下げました。そして2026年10月には発泡酒とビールの税率が同じになり、一本化が実現します。税率が同じなら、麦芽比率が高いビールは売れ筋になるでしょう。その動きを見越し、サントリーは第3のビールとして販売している「金麦」を2026年10月から麦芽比率を50%以上に高めてビール化すると発表しました。金麦という人気ブランドは残しながら中身を「格上げ」する戦略です。

(図版は朝日新聞社)

ビールからアルコール分を抜いて製造

業界はノンアルコール飲料の開発にも力を入れています。健康意識の高まりやライフスタイルの変化などでノンアル市場は大きくなっています。中でも最近増えているのが、ビールからアルコール分を抜いてつくる「脱アルコール」のノンアルビールです。それまでの主流はアルコールを生成せず、味覚を整えてビールに近い味を実現していました。脱アル製法のノンアルビールは欧米で登場し、よりビールに近い味として人気となりました。国内ではアサヒが「アサヒゼロ」を2024年4月から展開して、好調な売れ行きを示しています。キリンは9月に「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」を発売しました。これはラガータイプのビールからアルコール分を抜く「脱アル」製法でつくり、アルコール度数は0.00%です。ほかにも、サワーテイストのノンアルコール飲料なども開発されています。

サッポロは不動産事業に強み

ビール大手4社にはそれぞれ特徴があります。サントリーはビール事業参入が1963年と、最後発です。もともとウイスキーを主力とする醸造会社で、今もウイスキーなどの洋酒分野が主力です。アサヒとサッポロは戦前、大日本麦酒というひとつの会社でした。戦後におもに西日本をアサヒが、東日本をサッポロがテリトリーとしたので、今もアサヒは西日本に強く、サッポロは東日本に強いという特徴があります。また、サッポロは東京・恵比寿に工場を持っていたことから、不動産事業に強いという特徴を持っています。キリンは製薬会社の協和キリンを傘下に持ち医薬品事業に強みを持っています。

(写真・サッポロビール本社=東京都渋谷区/朝日新聞社)

浮き沈みの少ない安定した業界

ビール業界は大手4社の寡占が60年余り続いています。新規参入がないのは、工場建設の投資額が大きいこと、飲食店などの業務用はそれぞれのメーカーが得意先をがっちりと固めていること、人口が減る国内市場の伸びが期待できないこと、などによるためです。また、ビールは生活習慣に組み込まれている飲料のため、消費量に大きな波がないのも特徴です。そうしたことから、比較的浮き沈みの少ない安定した業界といえます。ただ、ビールだけを製造している会社では健康志向の高まりからじり貧は避けられず、各社とも飲料、食品、サプリメント、医薬品、不動産などへの多角化や、海外企業の買収や輸出などにより海外市場への進出にも力を入れています。女性活躍にも前向きに取り組んでいる業界です。

◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。