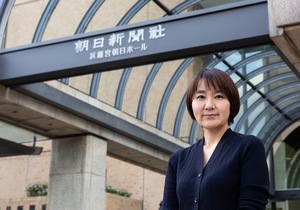

人気企業の採用担当者を直撃する「人事のホンネ」2020シーズンの第7弾は、朝日新聞社です。「マスコミといえば筆記試験」が常識で、多くの就活生にとってハードルになってきましたが、朝日新聞社はついに記者部門でも筆記試験を廃止し、SPIを導入しました。えっ!? 定番の小論文も採点はしなくなったの? 思い切った変革にはどんな狙いがあって、どんな学生が受けに来たのでしょう? 新採用担当部長に聞きました。(編集長・木之本敬介)

人気企業の採用担当者を直撃する「人事のホンネ」2020シーズンの第7弾は、朝日新聞社です。「マスコミといえば筆記試験」が常識で、多くの就活生にとってハードルになってきましたが、朝日新聞社はついに記者部門でも筆記試験を廃止し、SPIを導入しました。えっ!? 定番の小論文も採点はしなくなったの? 思い切った変革にはどんな狙いがあって、どんな学生が受けに来たのでしょう? 新採用担当部長に聞きました。(編集長・木之本敬介)■筆記試験廃止

――2019年卒採用で記者部門の筆記試験を廃止しましたね。新聞記者を目指す人が時事問題を知らなくてもいいんですか。

これまで時事問題を中心とした独自の筆記試験をずっと続けてきましたが、SPI3(適性検査)を受けてもらうように変えました。時事問題にはもちろん関心を持っていてほしいですが、それを暗記しているからといってジャーナリストに向いているわけではありません。SPIは全国にテストセンターがあって、地方の学生も含め大きな負担なく受けられることも切り替えた理由の一つです。

――マスコミといえば筆記試験。記者部門での廃止に社内で抵抗はなかった?

意外になかったですね。ビジネス部門で1年早くSPIに変更し、筆記試験と同水準の結果が得られることが分かっていましたから。

――もともと記者志望ではなかった学生も来ましたか。

マスコミ筆記試験対策をしていない優秀な学生も一定数受けてくれました。夏の第2回選考では、大手広告会社や流通業界、コンサルの内定を持った学生が受けてくれ、いずれも内定をとりました。

――学生の反応は?

SPI導入の発表がエントリーシート(ES)募集開始の2カ月ほど前だったこともあり、それまで筆記試験の準備をしてきた記者志望の学生には戸惑いがあったようです。ただ、そもそも暗記はジャーナリストの資質に関係ないので、「より深く考える勉強方法に変えて」と伝えました。

マスコミ志望者はSPIの準備をしていない人が多く、「いきなり受けることになり困った」という声がありました。それでも、内定した学生はSPIのテキストを1冊しっかりやるなど準備して臨んでくれましたね。

■SPI

■SPI ■求める人材

■求める人材