■カーボンクレジット

── 今、山下さんが一番注力しているプロジェクトは何ですか。

企業が削減したCO₂の排出量を認証し売買する「カーボンクレジット」に関連したビジネス企画・開発に注力しています。直近では、カーボンクレジットをAmazonや楽天のように購入できるプラットフォームを運営する会社と、どうすればカーボンクレジットが流通しやすくなるのか、お客さまにとってより良い商品・サービスは何なのかを一緒に考えています。金銭的リターンを見つつも、その会社と何をするかというコンセプトの部分から、事業開発の推進までを一緒にやること、これが私の仕事です。

──カーボンクレジットについて詳しく教えて下さい。

カーボンクレジットは「排出回避・削減系」と「吸収・除去系」の2つに大別されます。「削減系」は、CO₂の排出量を何らかの対策をすることで下げ、もともと見込まれていた排出量からの下げ幅を「カーボンクレジット」として認証します。「除去系」は、実際に大気中のCO2を何らかの形で吸収・除去し、そのCO₂量を「カーボンクレジット」として認証します。例えば、従来型の低効率ボイラーが導入されていた場合の見込排出量をベースラインとして、高効率ボイラーによる実際の排出量との差を価値化するのが「削減系」、 木を植えることでCO₂の吸収量を増やしたり、大気中のCO₂を直接回収する「DACCS」のように新しい技術を使いCO₂を除去したりすることで生み出されるのが「除去系」のカーボンクレジットになります。どちらにも多様な方法論があり、「CO2を容器に詰め込み、北極の氷の中に埋める」など奇抜な事業アイデアや、まだ認証機関に認められていないアイデアが持ち込まれることもあります。

――認証機関とは何ですか。

CO₂がどの程度削減されたかを確認しカーボンクレジットとして認証する機関です。決められた方法論にのっとって事業が運営されカーボンクレジットが創出されているかについて、測定・報告・検証を経て認証しています。

──どういう人がカーボンクレジットを買うのでしょうか。

自らの排出削減の取り組みに加えて、削減努力をしても残ってしまうCO₂排出に対し、クレジットを活用することにより相殺するという手段に注目が集まっています。バリューチェーン外で社会貢献の位置づけとして、民間企業がボランタリーで活用しています。そのほかに、政府の規制や制度に則って活用することも進みつつあります。例えば国内ではまだ制度設計の段階ですが、排出量取引制度を本格稼働させようという議論が進んでいます。そのなかで一部、カーボンクレジットも活用できるという仕組みです。そうした制度設計やルールが確立されればCO₂を減らす意識がさらに浸透し、購入を検討する人も増えて、流通も進むと思います。

──今後はどのような展開を考えていますか。

我々は、カーボンクレジットをどのように流通させるかを考えています。それには、グローバルに物事を考える必要があると考え、シンガポールで官民連携で設立されたカーボンクレジットの取引所であるClimate Impact X(CIX)に出資しています。CIXにはTemasekの脱炭素投資専門子会社である GenZero、DBS Bank(シンガポールの銀行)、SGX Group(シンガポール証券取引所)、Standard Chartered(欧州の銀行)という4社が出資しており、我々が5番目の株主になりました。CIXのビジネス範囲は世界です。

また、日本版のカーボンクレジットとしてJ-クレジットという制度があり、そちらもどう流通させていくかを考えています。

SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第23回は3大メガバンクの一角、日本を代表する金融機関であるみずほフィナンシャルグループ(FG)が登場します。社会と経済がサステナブルに発展していくことは、あらゆる産業の下支えをする役割も果たす金融業にとって重要な課題です。幅広い分野でサステナビリティ推進にかかわるみずほFGですが、今回はそのなかでも脱炭素の取り組みにつながる「カーボンクレジット」推進に携わる社員に話を聞きました。(編集長・福井洋平)

SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第23回は3大メガバンクの一角、日本を代表する金融機関であるみずほフィナンシャルグループ(FG)が登場します。社会と経済がサステナブルに発展していくことは、あらゆる産業の下支えをする役割も果たす金融業にとって重要な課題です。幅広い分野でサステナビリティ推進にかかわるみずほFGですが、今回はそのなかでも脱炭素の取り組みにつながる「カーボンクレジット」推進に携わる社員に話を聞きました。(編集長・福井洋平)

■山下さんの社歴

■山下さんの社歴 ■みずほFGの体制

■みずほFGの体制 ──数字はいったん置いておいて、将来の種をまくということですね。

──数字はいったん置いておいて、将来の種をまくということですね。 ■カーボンクレジット

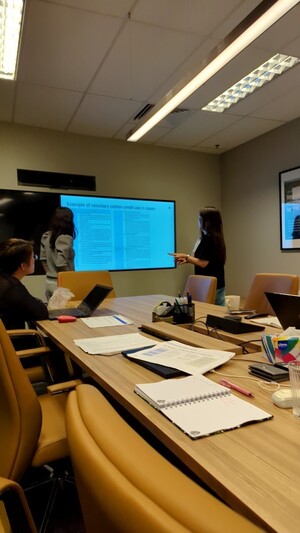

■カーボンクレジット (写真・Climate Impact Xのシンガポールオフィスでのディスカッション風景=みずほFG提供)

(写真・Climate Impact Xのシンガポールオフィスでのディスカッション風景=みずほFG提供) ──そのプロジェクトで、いま山下さんが具体的にしているお仕事は何ですか。

──そのプロジェクトで、いま山下さんが具体的にしているお仕事は何ですか。