終盤は大混雑に

4月13日から半年間開かれていた大阪・関西万博が、10月13日に閉幕しました。一般来場者はのべ2500万人を越え、終盤は来場予約が取れないほどの混雑に。運営費は230億~280億円の黒字になる見込みといいます。

4月13日から半年間開かれていた大阪・関西万博が、10月13日に閉幕しました。一般来場者はのべ2500万人を越え、終盤は来場予約が取れないほどの混雑に。運営費は230億~280億円の黒字になる見込みといいます。

開幕前はパビリオン建設が遅れるなど不安視されていた万博ですが、日を追うごとに来場者が増え、一定の成果をあげたといえそうです。ただ、全周2キロの大屋根リングや会場などをつくる建設費2350億円は運営費とは別で、こちらには黒字、赤字という収支はありません。万博が「成功」したというためには、これだけの投資にみあったレガシー(遺産)が得られる必要があるでしょう。閉幕を機に改めて大阪・関西万博について考え、ニュースへの感度を高めていきましょう。(編集部・福井洋平)

(写真・大屋根リングの下を行進するミャクミャクと日本国際博覧会協会の十倉雅和会長(左から3人目)ら=2025年10月13日/写真、図版はすべて朝日新聞社)

開幕前は逆風吹くも、年明けから前売券伸びる

万博の運営費は1160億円で、協会職員の人件費や会場清掃、イベントなどにつかっています。大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会の想定では入場券1800万枚を売って運営費の8割にあたる969億円をまかなう予定でしたが、10月初めまでの販売枚数は2200万枚と想定を大きく上回りました。また、公式グッズや飲食店の売り上げから協会に入る納付金なども30億円、計画より多くなる見込みだそうです。

万博の運営費は1160億円で、協会職員の人件費や会場清掃、イベントなどにつかっています。大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会の想定では入場券1800万枚を売って運営費の8割にあたる969億円をまかなう予定でしたが、10月初めまでの販売枚数は2200万枚と想定を大きく上回りました。また、公式グッズや飲食店の売り上げから協会に入る納付金なども30億円、計画より多くなる見込みだそうです。

開幕前は、万博に対する強い逆風が吹いていました。就活ニュースペーパーでも取り上げましたが海外パビリオンの建設は遅れ、開幕までに間に合わないという報道が繰り返されました。会場建設費は当初予定から2度の増額を迫られ、前売入場券の販売も低迷しつづけていました。この時期は、万博が運営費が赤字になる可能性も指摘されていました。

逆風をひっくり返す転機になったのは2024年12月、非公開の理事会だった――と朝日新聞の記事にはあります(逆風万博の転機 電通との調査と口コミ、なりふり構わぬチケット戦略)。協会副事務総長でマーケティング戦略に精通した元サントリーHD常務執行役員の水谷徹氏は前売券が伸びない最大の課題を「内容や魅力が伝わっていない」と指摘し、2025年年明けからの広報強化、開幕後の「口コミ」促進戦略を提示しました。早期に来場して発信してもらうため、会期前半しか入れない割安チケット「前期券」の認知を高める方針も示したそうです。これが奏功したのか、前売券の販売ペースは会場前に急速に伸びました。余談ですが、筆者(福井)もこの前期券の存在を開幕前に知って5月のゴールデンウィークに万博に行き、公式キャラクター「ミャクミャク」のお土産をいろいろな人に配ったので、まさにこの戦略にはまったことになります。

4月の開幕後も入場者が10万人を越えることはわずかでしたが、それが「逆に来場者の満足度を高めたと協会関係者はみる」と前述の記事は紹介しています。4月の来場者調査でも「満足」と答えた人は8割にのぼりました。好意的な口コミも徐々に広がり、後半の集客増につながりました。入場には予約が原則必要でしたが、9月下旬以降は予約枠が満員となり、連日上限に近い20万人超が訪れています。

(写真・大阪・関西万博会場を訪れた大勢の人たち=2025年9月29日)

ミャクミャク、不人気から人気キャラへ

もうひとつ逆風をひっくり返したのが、公式キャラクターのミャクミャクです。発表当初は「気持ち悪い」という声も大きかったミャクミャクですが、開幕後は人気が高まりグッズ売り上げも好調で、閉幕で終える予定だった公式グッズの販売期間を2026年3月末まで伸ばすことになりました。

もうひとつ逆風をひっくり返したのが、公式キャラクターのミャクミャクです。発表当初は「気持ち悪い」という声も大きかったミャクミャクですが、開幕後は人気が高まりグッズ売り上げも好調で、閉幕で終える予定だった公式グッズの販売期間を2026年3月末まで伸ばすことになりました。

なぜ人気が高まったのか。朝日新聞デジタル版10月9日の記事でいくつか分析があげられています。大妻女子大の野沢智行教授(キャラクターマーケティング)は、妖怪が受け入れられる文化がある日本では、最初ネガティブな印象を与えるものでも目にする頻度があがるほど好意を抱きやすくなると分析しています。これは、奈良県の公式マスコットキャラクター「せんとくん」の人気の変遷と似ているとのことです。また別の評論家は、デザインに柔軟性があり、二次創作しやすかったことも人気の要因にあげています。会場内ではミャクミャクが分裂したような姿の「こみゃく」がさまざまな姿で来場者を迎え、撮影スポットになっていました。デザインを担当した引地耕太さんは、二次創作がよりしやすいように会場でアーティストたちが描く際の決まりを、「目玉さえあればいい」と緩め、こみゃくの活躍の場はさらに広がったそうです。

個人的な意見ですが、ミャクミャクが着ぐるみになり三次元化したことで丸みがうまれて親しみやすいフォルムになり、それが来場者の目に触れるようになったことで人気が拡大したように感じます。これも、着ぐるみ化して以降人気があがった「せんとくん」と似たパターンです。サービス設計にあたってキャラクターの力はとても重要です。ミャクミャクの成功の経緯から、ビジネスのアイデアにつながる要素を考えてみてほしいと思います。

(写真・ミャクミャク=2025年10月4日)

経済効果は大阪だけ? 検証が必要

逆風を跳ね返して盛況のうちに終わった大阪・関西万博ですが、これが「成功」といえるには、多額の建設費に見合ったリターン、未来に残るレガシーがあったかという視点が必要です。

逆風を跳ね返して盛況のうちに終わった大阪・関西万博ですが、これが「成功」といえるには、多額の建設費に見合ったリターン、未来に残るレガシーがあったかという視点が必要です。

まず経済効果はどうでしょうか。前述のようにミャクミャク人気のおかげでグッズ売上は好調です。約400社が4千点前後のグッズをつくっており、経済効果は全国各地に広がったとみられます。大阪では観光業も好調で、7月のホテル稼働率はリゾートホテルから民泊までならして75.2%で全国トップ。ビジネスホテルだけなら82.4%だったそうです。インバウンド増加もありますが、2025年の関西経済に好影響を与えたとはいえそうです。ただ、万博でお金を使った分、これから先の旅行を控える人が増えれば、この先の経済にはマイナスの影響を与えることに留意が必要です。

また、大阪に人が集まることで他地域の経済が沈んだのでは、という指摘もあります。帝国データバンクが全国の企業に大阪・関西万博の企業経営への影響を聞いたところ、「期待以上」「期待通り」と答えた企業は約67%にのぼりましたが、「大阪ではプラスの経済効果があったのかもしれないが、それは他地域の犠牲の上に成り立っていることを心にとどめてほしい」「他の地域にとってはインバウンド客を吸い取られることもあったようで、効果が相殺されていたのではないか」というコメントもありました。9月の日銀短観では、京都・滋賀の宿泊・飲食業の景況感は大幅に悪化しています。インバウンド需要のかげりや猛暑にくわえ、国内客が大阪・関西万博に流れたことも悪化の要因として指摘されています。経済効果が大阪だけにとどまるのか、日本全体に効果をもたらすのかは、引き続き検証する必要がありそうです。

経済効果のような数字に見える効果だけではなく、万博を機に人の交流がうまれたり、未来をひらく技術が進化したりするといったソフト面でのレガシーも見逃せません。会期中、約80の国・国際機関から約90人の元首・首脳級が来日しました。普段は外交機会の多くない国も含まれ、石破茂首相(当時)らは連日の「万博外交」で関係強化を図りました。また、万博会場も国内外の経営者や政府関係者と交流するスペースとして機能し、万博を機に大阪でビジネスイベントを開く国もありました。日本企業からは「世界中の国のビジネス関係者に会える。中小企業には千載一遇のチャンス」「市場調査を進めるうえで、現地の人に直接話を聞ける機会はありがたい」という声もあり、今後の展開が期待されます。

(写真・イタリア館のビジネスイベントであいさつする企業・メイドインイタリー省のバレンティーノ・バレンティーニ副大臣。同館ではこうした会合が連日開かれた=2025年4月25日)

パビリオン見るにはリピート必須?

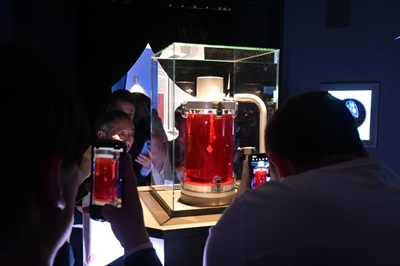

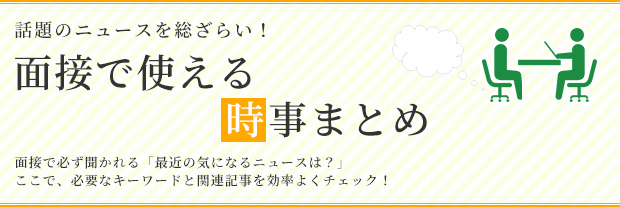

今回の万博では、情報を大量に転送する技術やiPS細胞による心臓の模型などさまざまな新しい技術も展示されました。大阪では2024年に医療機関や機器メーカー、製薬会社などが集う拠点「中之島クロス」が開業しましたが、万博を機にさまざまな国の要人が訪れたともいいます。「将来、大阪から医療技術をもとにしたスタートアップが育てば、それが何よりの万博の遺産(レガシー)」と関係者は期待を寄せています。

今回の万博では、情報を大量に転送する技術やiPS細胞による心臓の模型などさまざまな新しい技術も展示されました。大阪では2024年に医療機関や機器メーカー、製薬会社などが集う拠点「中之島クロス」が開業しましたが、万博を機にさまざまな国の要人が訪れたともいいます。「将来、大阪から医療技術をもとにしたスタートアップが育てば、それが何よりの万博の遺産(レガシー)」と関係者は期待を寄せています。

ただ、多数訪れた来場者が全員、万博が提供した技術に触れることができたのかは、疑問です。筆者が来場した5月でも人気パビリオンの予約は困難で、世界各国の小規模展示をあつめた予約不要の「コモンズ館」を中心にまわることになりました。普段接することのない国を知ることができる面白い体験でしたが、最新技術を見せるパビリオンを見てまわるためにはリピート来場が必要と感じました。朝日新聞デジタル版の「コメントプラス」には同様の体験をして、「パビリオンのキャパシティから考えて、人を入れすぎなんだと思うんですよ」という指摘が寄せられています。リピーター以外も楽しめる万博という設計になっていたかは、これもしっかり検証してほしいポイントと思います。

パビリオンでいえば、Xで公開された「非公式」マップが開場当初から人気を集めていたことも印象的です。それだけ、「公式」のアプリやマップが使いにくかったともいえるわけで、ここにも主催者側がどこまで来場者のことを考えていたか、検証のポイントがあるように感じます。

(写真・「パソナネイチャーバース」ではiPS細胞からつくられたiPS心臓が見られた=2025年4月9日)

建設費未払い問題は工期遅れが原因

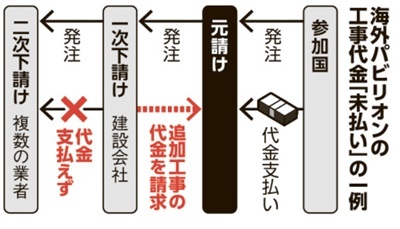

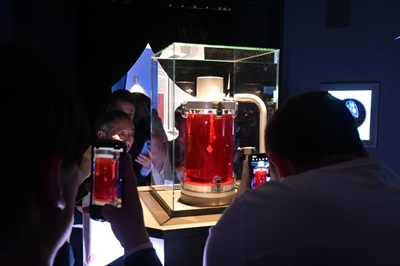

大阪・関西万博で忘れてはいけないのは、建設費の未払い問題です。建設工事にかかわった業者が、元請け業者などからの工事代金が未払いになっていると相次いで訴えているのです。万博協会によると、海外パビリオン計11館の工事を請け負った関係者から相談が寄せられているそうです。原因として指摘されているのが、工期の遅れです。限られた工期で工法変更などに伴う追加工事が相次ぎ、未払いが生じたと複数の業者が主張しています。専門家は、計画段階からトータルですべてのプロセスを振り返り、今後このクラスの国家イベントで同じような問題が起こらないようにしなければいけないと語っています。

大阪・関西万博で忘れてはいけないのは、建設費の未払い問題です。建設工事にかかわった業者が、元請け業者などからの工事代金が未払いになっていると相次いで訴えているのです。万博協会によると、海外パビリオン計11館の工事を請け負った関係者から相談が寄せられているそうです。原因として指摘されているのが、工期の遅れです。限られた工期で工法変更などに伴う追加工事が相次ぎ、未払いが生じたと複数の業者が主張しています。専門家は、計画段階からトータルですべてのプロセスを振り返り、今後このクラスの国家イベントで同じような問題が起こらないようにしなければいけないと語っています。

パビリオン予約が困難だった問題、工期遅れに伴う未払い問題など、いずれも万博全体の設計にかかわる問題です。大屋根リングの活用法も二転三転し、一部残すことに決まったのは会期中のことでした。万博会場は2028年2月末までに更地になって大阪市に返還されますが、その後の再開発の全体像も固まっていない状態です。会期中にはユスリカの大発生や、8月には大阪メトロ中央線が運転を見合わせたことで多数の来場者が帰宅できなくなったトラブルもありました。盛況に終わった万博ですが、そもそもイベント設計はうまくいっていたのか、今後しっかりしたレガシーを残せるのか、検証し続けることは大切だと感じます。

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

4月13日から半年間開かれていた大阪・関西万博が、10月13日に閉幕しました。一般来場者はのべ2500万人を越え、終盤は来場予約が取れないほどの混雑に。運営費は230億~280億円の黒字になる見込みといいます。

4月13日から半年間開かれていた大阪・関西万博が、10月13日に閉幕しました。一般来場者はのべ2500万人を越え、終盤は来場予約が取れないほどの混雑に。運営費は230億~280億円の黒字になる見込みといいます。

万博の運営費は1160億円で、協会職員の人件費や会場清掃、イベントなどにつかっています。大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会の想定では入場券1800万枚を売って運営費の8割にあたる969億円をまかなう予定でしたが、10月初めまでの販売枚数は2200万枚と想定を大きく上回りました。また、公式グッズや飲食店の売り上げから協会に入る納付金なども30億円、計画より多くなる見込みだそうです。

万博の運営費は1160億円で、協会職員の人件費や会場清掃、イベントなどにつかっています。大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会の想定では入場券1800万枚を売って運営費の8割にあたる969億円をまかなう予定でしたが、10月初めまでの販売枚数は2200万枚と想定を大きく上回りました。また、公式グッズや飲食店の売り上げから協会に入る納付金なども30億円、計画より多くなる見込みだそうです。 もうひとつ逆風をひっくり返したのが、公式キャラクターのミャクミャクです。発表当初は「気持ち悪い」という声も大きかったミャクミャクですが、開幕後は人気が高まりグッズ売り上げも好調で、閉幕で終える予定だった公式グッズの販売期間を2026年3月末まで伸ばすことになりました。

もうひとつ逆風をひっくり返したのが、公式キャラクターのミャクミャクです。発表当初は「気持ち悪い」という声も大きかったミャクミャクですが、開幕後は人気が高まりグッズ売り上げも好調で、閉幕で終える予定だった公式グッズの販売期間を2026年3月末まで伸ばすことになりました。 逆風を跳ね返して盛況のうちに終わった大阪・関西万博ですが、これが「成功」といえるには、多額の建設費に見合ったリターン、未来に残るレガシーがあったかという視点が必要です。

逆風を跳ね返して盛況のうちに終わった大阪・関西万博ですが、これが「成功」といえるには、多額の建設費に見合ったリターン、未来に残るレガシーがあったかという視点が必要です。 今回の万博では、情報を大量に転送する技術や

今回の万博では、情報を大量に転送する技術や 大阪・関西万博で忘れてはいけないのは、建設費の未払い問題です。建設工事にかかわった業者が、元請け業者などからの工事代金が未払いになっていると相次いで訴えているのです。万博協会によると、海外パビリオン計11館の工事を請け負った関係者から相談が寄せられているそうです。原因として指摘されているのが、工期の遅れです。限られた工期で工法変更などに伴う追加工事が相次ぎ、未払いが生じたと複数の業者が主張しています。専門家は、計画段階からトータルですべてのプロセスを振り返り、今後このクラスの国家イベントで同じような問題が起こらないようにしなければいけないと語っています。

大阪・関西万博で忘れてはいけないのは、建設費の未払い問題です。建設工事にかかわった業者が、元請け業者などからの工事代金が未払いになっていると相次いで訴えているのです。万博協会によると、海外パビリオン計11館の工事を請け負った関係者から相談が寄せられているそうです。原因として指摘されているのが、工期の遅れです。限られた工期で工法変更などに伴う追加工事が相次ぎ、未払いが生じたと複数の業者が主張しています。専門家は、計画段階からトータルですべてのプロセスを振り返り、今後このクラスの国家イベントで同じような問題が起こらないようにしなければいけないと語っています。