石破首相が見直し凍結を表明

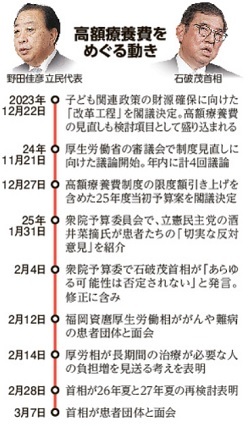

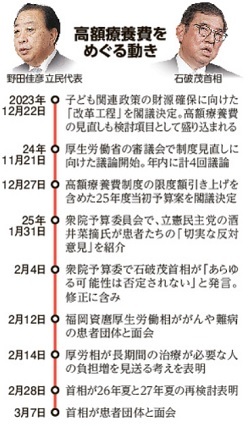

今年に入り、「高額療養費制度」という言葉がよくニュースで取り上げられるようになりました。医療費が高額になりすぎないように患者の自己負担額を一定におさえる仕組みなのですが、政府が負担額引き上げを検討。大きな反発を受けて3度にわたり方針を転換し、最終的には石破茂首相が3月7日、今年夏に予定していた限度額引き上げを見送る方針を示しました。ここまで政府方針がゆらぎ、予算が何度も修正される事態はきわめて異例のことです。

今年に入り、「高額療養費制度」という言葉がよくニュースで取り上げられるようになりました。医療費が高額になりすぎないように患者の自己負担額を一定におさえる仕組みなのですが、政府が負担額引き上げを検討。大きな反発を受けて3度にわたり方針を転換し、最終的には石破茂首相が3月7日、今年夏に予定していた限度額引き上げを見送る方針を示しました。ここまで政府方針がゆらぎ、予算が何度も修正される事態はきわめて異例のことです。

高額療養費制度は、家族にがんなど大きな病気をした人がいなければあまりなじみがないかもしれませんが、医療が高度化していくなかで重要性が急激に増している制度です。だれが医療費の負担をするべきかは、少子高齢化が加速する日本の将来、就活生のみなさんが生きる未来のあり方を決める重要な選択と考えられます。今回の高額療養費制度の問題をきっかけに、ぜひ日本の医療や社会福祉のあり方についても関心をもつようにしましょう。自分のライフプランを考えるうえでも重要な情報です。(編集部・福井洋平)

(写真・首相官邸で、高額療養費制度の負担上限額の引き上げを見送る方針を表明する石破首相=2025年3月7日/写真、図版はすべて朝日新聞社)

一定額以上の負担は戻ってくる制度

まず、高額療養費制度とは何かについてあらためて説明します。

まず、高額療養費制度とは何かについてあらためて説明します。

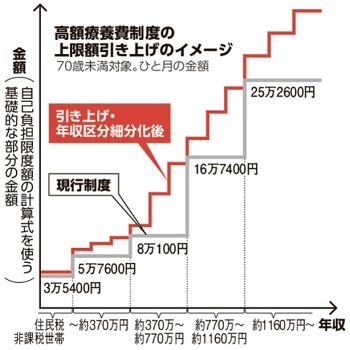

医者にかかると、患者は原則として医療費の3割を窓口で負担します。高齢者の一部や児童などは負担額が1~2割に軽減されていますが、医療費があまりに高くなると1~3割でも相当に負担感が増すため、1カ月の窓口負担が一定額を超えると超えた分が戻ってくる仕組みになっています。これが、高額療養費制度です。患者が負担する限度額は年齢や所得に応じてかわります。たとえば70歳未満で真ん中の所得層の場合、もし医療費が月に100万円かかったとすると窓口で負担する額は30万円ですが、実際の支払いは8万7430円となります。このほか、1人では対象にならなくても世帯全員の医療費が限度額を超えれば制度が適用される「世帯合算」や、同じ医療機関で限度額を超える月が1年間で3回以上になると4回目以降の限度額が下がる「多数回該当」という仕組みもあります。この制度のおかげで、ハイレベルな医療を安心して受けることができるようになっているのです。なお、美容整形など公的保険が適用されないいわゆる「自由診療」にはこの仕組みは適用されないので注意が必要です。

見直しの背景に「こども未来戦略」

医療技術は年々進化し、開発にかかる費用も高騰しているため、ハイレベルな医療を受ける際にかかる費用も増えています。たとえば日本の死因1位であるがんでは「抗がん剤」と言われる薬が治療につかわれます。2018年に本庶佑さんがノーベル賞を受賞したことで注目度が高まった「免疫チェックポイント阻害薬」はこれまで薬が効かなかったがんにも効果が期待されていますが、そのうちのひとつ「オプジーボ」は年間に1000万円程度、薬代がかかります。3割負担でも年間300万円と非常に高額ですが、高額療養費制度を適用することでさらに自己負担を減らすことができるわけです。

医療技術は年々進化し、開発にかかる費用も高騰しているため、ハイレベルな医療を受ける際にかかる費用も増えています。たとえば日本の死因1位であるがんでは「抗がん剤」と言われる薬が治療につかわれます。2018年に本庶佑さんがノーベル賞を受賞したことで注目度が高まった「免疫チェックポイント阻害薬」はこれまで薬が効かなかったがんにも効果が期待されていますが、そのうちのひとつ「オプジーボ」は年間に1000万円程度、薬代がかかります。3割負担でも年間300万円と非常に高額ですが、高額療養費制度を適用することでさらに自己負担を減らすことができるわけです。

たいへんありがたい制度なのですが、なぜ今回見直し議論がもちあがったのでしょうか。じつはその理由は石破政権の前、岸田文雄政権期に打ち出された「こども未来戦略」にあります。児童手当の拡充などの内容を盛り込み、年3.6兆円規模の対策を打ち出したのですが、そのうち1.1兆円の財源については社会保障の削減でまかなうとしました。岸田前首相が繰り返した「実質的な負担は生じない」という発言の裏には、高額療養費をはじめとする社会保障制度の見直しが折り込まれていたのです。高額医療費制度見直しの議論は昨年11月に厚生労働省の審議会でスタートしましたが、この制度が見直し対象に選ばれた理由は「法改正を経ずに閣議決定で制度改正できること」、つまり国会の審議を経ずに変えられるからだと朝日新聞の記事にあります。いま国会は与党が少数派のため、国会でもめそうなテーマは避けたのでしょう。

(会見で「こども未来戦略方針」を説明する岸田文雄首相(当時)=2023年6月)

月8万→14万に負担増の世帯も

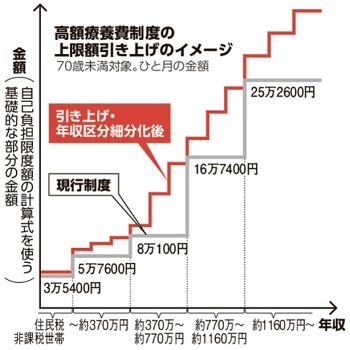

昨年12月に決まった当初予算案では、高額療養費を2025年8月に所得区分ごとに2.7~15%引き上げることが盛り込まれました。さらに2026年8月と2027年8月にも区分をさらに原則3分割して上げ、これによって最終的には約3700億円を患者が窓口で払うお金に置き換える想定となり、私たちが払っている保険料は下がる――というのが、厚労省の説明です。1人あたりだと年額で1100円~5千円程度に相当する、とされています。

昨年12月に決まった当初予算案では、高額療養費を2025年8月に所得区分ごとに2.7~15%引き上げることが盛り込まれました。さらに2026年8月と2027年8月にも区分をさらに原則3分割して上げ、これによって最終的には約3700億円を患者が窓口で払うお金に置き換える想定となり、私たちが払っている保険料は下がる――というのが、厚労省の説明です。1人あたりだと年額で1100円~5千円程度に相当する、とされています。

一方、この見直しにより、高額の医療費が必要になったときは負担がぐっと増すことになります。たとえば年収約650万~約770万円の場合、現状8万円程度の月負担額が最終的には14万円程度にまで引き上げられることになります。育児や教育、介護などなにかとお金がかかる世代でこの負担がのしかかってきたら、高額な医療は受けない、という選択肢も出てきてしまうでしょう。

患者団体から強い反発の声

高額療養費制度の改定案が世間にひろまり、制度を利用しているがんや難病の患者団体から強い反発の声があがりました。そもそも、制度見直しの過程でほとんど患者側の意見を聞く機会がなかったことも明らかになりました。がんの場合、高額な抗がん剤を長く飲み続ける必要があります。子育て中のがん患者を対象に実施したアンケートでは、回答者の半数近くが、引き上げが行われた場合は「治療の中断を検討」すると回答しています。

高額療養費制度の改定案が世間にひろまり、制度を利用しているがんや難病の患者団体から強い反発の声があがりました。そもそも、制度見直しの過程でほとんど患者側の意見を聞く機会がなかったことも明らかになりました。がんの場合、高額な抗がん剤を長く飲み続ける必要があります。子育て中のがん患者を対象に実施したアンケートでは、回答者の半数近くが、引き上げが行われた場合は「治療の中断を検討」すると回答しています。

患者団体からの声を受けて野党も攻勢を強め、今年夏に予定されている参議院選挙にも影響しかねなくなったことから、2月28日に石破首相は2026年と27年はいったん引き上げを凍結すると表明、さらに3月7日には今年8月の引き上げも見送ると表明し、高額療養費制度の見直しは全面的に凍結されることになりました。すでに予算案は衆院を通過しているため、修正のうえ改めて衆院で可決される、非常に異例の展開となっています。

(写真・高額療養費制度の負担上限額引き上げ反対に関するアンケートを、全国がん患者団体連合会の轟浩美理事(右から2人目)から受け取る石破茂首相(右端)=2025年3月7日)

自分ごととして制度のチェックを

高齢化にともないがん患者の数は年々増えていますが、若い人、現役世代でもがんにかかる人は決して少なくありません。医療が発展してきたことでがんになっても長く生きられる可能性は高まっていますが、そのぶん、医療費もたいへん高額になってきているわけです。高額療養費制度は、がんや難病患者の生存を下支えする制度としてこれまで機能してきました。政府はその制度を、子ども支援と引き換えに縮小しようとしたわけです。そういう重大な政策転換をしようとしていたにもかかわらず、昨年11月にスタートした議論で今年8月からの制度見直しをさっさと決めようとした政府の姿勢には大きな疑問を持たざるを得ません。

高齢化にともないがん患者の数は年々増えていますが、若い人、現役世代でもがんにかかる人は決して少なくありません。医療が発展してきたことでがんになっても長く生きられる可能性は高まっていますが、そのぶん、医療費もたいへん高額になってきているわけです。高額療養費制度は、がんや難病患者の生存を下支えする制度としてこれまで機能してきました。政府はその制度を、子ども支援と引き換えに縮小しようとしたわけです。そういう重大な政策転換をしようとしていたにもかかわらず、昨年11月にスタートした議論で今年8月からの制度見直しをさっさと決めようとした政府の姿勢には大きな疑問を持たざるを得ません。

一方で、少子高齢化で年々増え続ける社会保障費にも歯止めをかける必要は絶対にあります。子ども世代への支援も必要ですし、医療費のなかでもほかに見直せる分野はないか検討を重ねることもとても重要な作業です。社会保障制度はかかわる人が非常に広いため、制度の変更について簡単に結論が出ることはないでしょう。

大切なことは、社会保障制度について一人ひとりがなるべく正確な知識を持ち、関心をもって政治の動きをチェックしていくことです。まずは高額医療費制度について、自分がもしがんなどの病気になったらいくらかかるのか、親が病気になったらどれくらいの負担になるのかを調べてみるとよいでしょう。社会人力を身につけるためにも、自分が当事者になったときに「なんだこの医療費は!」とびっくりしないためにも、ぜひ医療費をはじめとした社会保障費への関心を高めてください。

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

今年に入り、「高額療養費制度」という言葉がよくニュースで取り上げられるようになりました。医療費が高額になりすぎないように患者の自己負担額を一定におさえる仕組みなのですが、政府が負担額引き上げを検討。大きな反発を受けて3度にわたり方針を転換し、最終的には石破茂首相が3月7日、今年夏に予定していた限度額引き上げを見送る方針を示しました。ここまで政府方針がゆらぎ、予算が何度も修正される事態はきわめて異例のことです。

今年に入り、「高額療養費制度」という言葉がよくニュースで取り上げられるようになりました。医療費が高額になりすぎないように患者の自己負担額を一定におさえる仕組みなのですが、政府が負担額引き上げを検討。大きな反発を受けて3度にわたり方針を転換し、最終的には石破茂首相が3月7日、今年夏に予定していた限度額引き上げを見送る方針を示しました。ここまで政府方針がゆらぎ、予算が何度も修正される事態はきわめて異例のことです。

まず、高額療養費制度とは何かについてあらためて説明します。

まず、高額療養費制度とは何かについてあらためて説明します。 医療技術は年々進化し、開発にかかる費用も高騰しているため、ハイレベルな医療を受ける際にかかる費用も増えています。たとえば日本の死因1位であるがんでは「

医療技術は年々進化し、開発にかかる費用も高騰しているため、ハイレベルな医療を受ける際にかかる費用も増えています。たとえば日本の死因1位であるがんでは「 昨年12月に決まった当初予算案では、高額療養費を2025年8月に所得区分ごとに2.7~15%引き上げることが盛り込まれました。さらに2026年8月と2027年8月にも区分をさらに原則3分割して上げ、これによって最終的には約3700億円を患者が窓口で払うお金に置き換える想定となり、私たちが払っている保険料は下がる――というのが、厚労省の説明です。1人あたりだと年額で1100円~5千円程度に相当する、とされています。

昨年12月に決まった当初予算案では、高額療養費を2025年8月に所得区分ごとに2.7~15%引き上げることが盛り込まれました。さらに2026年8月と2027年8月にも区分をさらに原則3分割して上げ、これによって最終的には約3700億円を患者が窓口で払うお金に置き換える想定となり、私たちが払っている保険料は下がる――というのが、厚労省の説明です。1人あたりだと年額で1100円~5千円程度に相当する、とされています。 高額療養費制度の改定案が世間にひろまり、制度を利用しているがんや難病の患者団体から強い反発の声があがりました。そもそも、制度見直しの過程でほとんど患者側の意見を聞く機会がなかったことも明らかになりました。がんの場合、高額な抗がん剤を長く飲み続ける必要があります。子育て中のがん患者を対象に実施したアンケートでは、回答者の半数近くが、引き上げが行われた場合は「治療の中断を検討」すると回答しています。

高額療養費制度の改定案が世間にひろまり、制度を利用しているがんや難病の患者団体から強い反発の声があがりました。そもそも、制度見直しの過程でほとんど患者側の意見を聞く機会がなかったことも明らかになりました。がんの場合、高額な抗がん剤を長く飲み続ける必要があります。子育て中のがん患者を対象に実施したアンケートでは、回答者の半数近くが、引き上げが行われた場合は「治療の中断を検討」すると回答しています。 高齢化にともないがん患者の数は年々増えていますが、若い人、現役世代でもがんにかかる人は決して少なくありません。医療が発展してきたことでがんになっても長く生きられる可能性は高まっていますが、そのぶん、医療費もたいへん高額になってきているわけです。高額療養費制度は、がんや難病患者の生存を下支えする制度としてこれまで機能してきました。政府はその制度を、子ども支援と引き換えに縮小しようとしたわけです。そういう重大な政策転換をしようとしていたにもかかわらず、昨年11月にスタートした議論で今年8月からの制度見直しをさっさと決めようとした政府の姿勢には大きな疑問を持たざるを得ません。

高齢化にともないがん患者の数は年々増えていますが、若い人、現役世代でもがんにかかる人は決して少なくありません。医療が発展してきたことでがんになっても長く生きられる可能性は高まっていますが、そのぶん、医療費もたいへん高額になってきているわけです。高額療養費制度は、がんや難病患者の生存を下支えする制度としてこれまで機能してきました。政府はその制度を、子ども支援と引き換えに縮小しようとしたわけです。そういう重大な政策転換をしようとしていたにもかかわらず、昨年11月にスタートした議論で今年8月からの制度見直しをさっさと決めようとした政府の姿勢には大きな疑問を持たざるを得ません。