少数与党で苦しい政権運営に

自民党の総裁選が10月4日に行われ、高市早苗元総務相が女性初の自民党総裁に就任しました。衆議院、参議院ともに自民党+公明党の与党が少数という苦しい状況のなか、アメリカ・トランプ大統領との関係や物価高対策などさまざまな難局に立ち向かうことになります。

自民党の総裁選が10月4日に行われ、高市早苗元総務相が女性初の自民党総裁に就任しました。衆議院、参議院ともに自民党+公明党の与党が少数という苦しい状況のなか、アメリカ・トランプ大統領との関係や物価高対策などさまざまな難局に立ち向かうことになります。

高市総裁誕生のニュースに敏感に反応したのが株式や為替などの金融市場です。東証平均株価は史上最高値を連日更新し、一方で円は一気に安くなりました。いずれも日本の経済動向、日々の暮らしにも深くかかわる動きです。なぜ、高市総裁になったら株は上がり円は安くなったのでしょうか。政治と経済のつながりについて、ぜひ考えてみましょう。(編集部・福井洋平)

(写真・自民党総裁室の席に座る高市早苗新総裁=2025年10月4日/写真、図版はすべて朝日新聞社)

株高、円安が一気に進む

自民党総裁選は土曜日に行われました。そして週明け6日月曜日の東京株式市場で、日経平均株価は前週末3日の終値より2175円26銭(4.75%)高い4万7944円76銭で取引を終え、史上最高値を大幅に更新。上げ幅の大きさは歴代4番目といい、その翌日も史上最高値を更新しました。一方で、円は安くなっています。10月8日に対ドルの円相場は一時153円台をつけました。これは2月以来、約8カ月ぶりの円安水準です。

自民党総裁選は土曜日に行われました。そして週明け6日月曜日の東京株式市場で、日経平均株価は前週末3日の終値より2175円26銭(4.75%)高い4万7944円76銭で取引を終え、史上最高値を大幅に更新。上げ幅の大きさは歴代4番目といい、その翌日も史上最高値を更新しました。一方で、円は安くなっています。10月8日に対ドルの円相場は一時153円台をつけました。これは2月以来、約8カ月ぶりの円安水準です。

株価の上昇は好景気にもつながるので、就活生にとっては望ましいといえそうです。一方で円安の進行はものを輸出する企業には追い風ですが、物価高の要因にもなるため、いい点も悪い点もありそうです。それにしても、自民党総裁が変わったことでなぜここまで株や為替が大きく動いたのでしょうか。

赤字国債「やむを得ない」容認姿勢示す

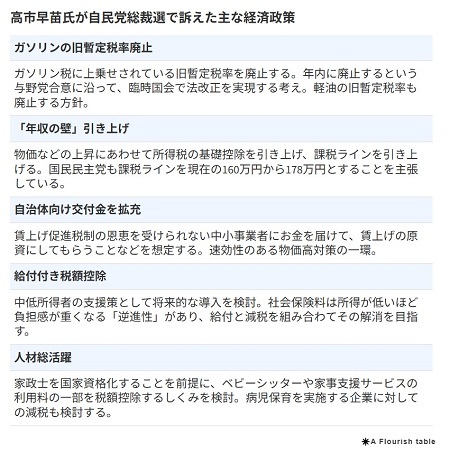

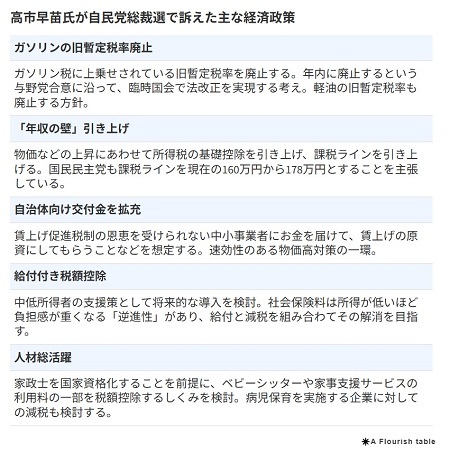

鍵となるのは、10月2日の「イチ押しニュース」でもお伝えした、高市総裁の「積極財政」姿勢です。総裁選で戦ったほかの4候補や石破茂首相と違い、高市総裁は総裁選のときに「責任ある積極財政」をかかげました。物価高対策や経済成長のためのさまざまな政策に対して、積極的に資金をつかっていくという姿勢です。

鍵となるのは、10月2日の「イチ押しニュース」でもお伝えした、高市総裁の「積極財政」姿勢です。総裁選で戦ったほかの4候補や石破茂首相と違い、高市総裁は総裁選のときに「責任ある積極財政」をかかげました。物価高対策や経済成長のためのさまざまな政策に対して、積極的に資金をつかっていくという姿勢です。

高市氏がまっさきに取り組むとみられているのが物価高対策です。なかでも「一番やりたいこと」として上げているのが、各自治体が独自の物価高対策などにお金を使える制度である自治体向けの重点支援地方交付金の拡充です。高市氏は総裁就任後の4日の会見で、中小企業や小規模事業者の賃上げや農林水産業の資材高騰対策に使えるものにしたいと述べています。そのほかにも医療や介護など国がサービス価格を決める分野の賃上げや、ガソリンと軽油の減税にも取り組むといいます。

こういった対策には当然資金が必要ですが、高市氏はこれを「将来の財源を生む投資」とし、さらにそのために赤字国債の発行、いわゆる借金をすることに対しても「やむを得ない」と述べるなど、他の候補よりも容認姿勢を示しています。

「サナエノミクス」発動に市場は期待か

安倍晋三政権のもと、日本は市場に積極的に資金を投入していく「財政出動」と「金融緩和」を主な柱とする「アベノミクス」政策を展開し、そのもとで株価は上昇をつづけてきました。

日本の財政はすでに大きな借金をかかえています。国と地方を合わせた借金は1100兆円を超え、先進国のなかでも最悪の水準です。アベノミクスによる財政出動の結果、国の借金はさらにふくれあがりました。高市氏の政策はこの多額の借金を解決するのではなく、さらに借金をしてでも投資を続け、将来的な経済成長につなげるというものです。2021年に高市氏ははじめて総裁選に立候補した際、アベノミクス以上の財政出動をする「サナエノミクス」を掲げています。総裁になったことで、いよいよサナエノミクスが発動し、企業業績が上向くのでは――と市場はみているのです。6日に株価が上がった銘柄をみてみると、三菱重工業やIHI、富士通など、いずれも防衛や核融合といった高市氏が重視する政策に関連する企業が並んでいました。

株価が急激に上昇したのは、市場にとって高市氏の総裁就任が「サプライズ」だったから、とも言えます。小泉進次郎氏が優位とみられるなか、高市氏が当選したことで、株価はいっきに跳ね上がりました。

積極財政は円安ももたらす

一方で、円は一気に安くなりました。これはなぜでしょうか。

一方で、円は一気に安くなりました。これはなぜでしょうか。

積極財政路線をとる高市氏は、アベノミクス同様、「金融緩和」にも動くとみられています。世の中に出回るお金の量を増やして景気をよくしようとする政策です。金利が下がって企業は投資をしやすくなり、個人も消費に積極的になるため、景気がよくなるというわけです。

日本はアベノミクス時代にながらく、超低金利政策を続けてきました。世の中に出回る円が増えると、一般的に円の価値は下がり円安になります。さらに2022年以降アメリカが利上げをすすめたことで、利息のつかない円を売ってアメリカのドルを買う動きが強まり、円安が加速しました。日本は2024年に政策金利引き上げに踏み切りましたが、高市総裁誕生によりふたたび低金利時代が来るという予想が広がり、円が安くなったわけです。

円が安くなると、自動車産業など輸出企業の業績はよくなります。日本は輸出企業が産業の主軸を占めているため、日本経済全体にもいい影響がでる、と考えられるわけです。一方で日本は食料品やエネルギー資源を輸入に頼っていて、こちらは円が安くなることで値段が上がります。これが、物価高の原因の一つとなっているのです。

(写真・日本銀行本店=2025年9月24日)

政権運営が日本経済の先行きも左右する

株価の上昇はいつまで続くのでしょうか。専門家の見立てはさまざまですが、ある専門家(三井住友DSアセットマネジメントチーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏)は「期待先行の部分が大きいのではないか」としたうえで、株高が続く条件は4つあるといいます。

株価の上昇はいつまで続くのでしょうか。専門家の見立てはさまざまですが、ある専門家(三井住友DSアセットマネジメントチーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏)は「期待先行の部分が大きいのではないか」としたうえで、株高が続く条件は4つあるといいます。

・高市政権が自民党内をまとめ、野党連携もうまくいき、財政政策が順次実行されること

・日本企業の業績が来年度に持ち直していくこと

・米国が利下げを進めて景気が上向いていくこと

・米国のAI(人工知能)需要が崩れず、米国の株価を引っ張るハイテク株が堅調なこと

ここでは、高市氏がうまく政権を運営していくことが株高の条件となっています。高市氏が打ち出している経済対策を着実に進めることで中小企業を含めた日本企業の業績が上向かなければ、株高は持続しない、ということです。

衆議院、参議院とも少数与党となっているいま、政策をすすめるためには野党との連携が不可欠です。場合によっては、連立の枠組みを変えることも求められます。朝日新聞の記事によれば、高市氏は総裁に選出された翌日の5日夜、国民民主党の玉木雄一郎代表と東京都内で極秘に会談したとのことです。これに対して与党の公明党の幹部は「自公で連立維持のための政策協定すら結んでいないのに、なぜ高市さんは玉木さんと会っているのか」と怒ったそうです。

政権の枠組みがぐらつけば、株高はしぼみ、円安もあって景気の先行きは暗くなるかもしれません。就職活動にも、それ以降の社会人生活を送るうえでも見逃せない動きといえるでしょう。政権の今後の動きにぜひ注目してください。

(写真・会談に臨む自民党の高市早苗総裁(右)と公明党の斉藤鉄夫代表=2025年10月7日)

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

自民党の総裁選が10月4日に行われ、高市早苗元総務相が女性初の自民党総裁に就任しました。衆議院、参議院ともに自民党+公明党の与党が少数という苦しい状況のなか、アメリカ・トランプ大統領との関係や物価高対策などさまざまな難局に立ち向かうことになります。

自民党の総裁選が10月4日に行われ、高市早苗元総務相が女性初の自民党総裁に就任しました。衆議院、参議院ともに自民党+公明党の与党が少数という苦しい状況のなか、アメリカ・トランプ大統領との関係や物価高対策などさまざまな難局に立ち向かうことになります。

自民党総裁選は土曜日に行われました。そして週明け6日月曜日の東京株式市場で、日経平均株価は前週末3日の終値より2175円26銭(4.75%)高い4万7944円76銭で取引を終え、史上最高値を大幅に更新。上げ幅の大きさは歴代4番目といい、その翌日も史上最高値を更新しました。一方で、円は安くなっています。10月8日に対ドルの円相場は一時153円台をつけました。これは2月以来、約8カ月ぶりの円安水準です。

自民党総裁選は土曜日に行われました。そして週明け6日月曜日の東京株式市場で、日経平均株価は前週末3日の終値より2175円26銭(4.75%)高い4万7944円76銭で取引を終え、史上最高値を大幅に更新。上げ幅の大きさは歴代4番目といい、その翌日も史上最高値を更新しました。一方で、円は安くなっています。10月8日に対ドルの円相場は一時153円台をつけました。これは2月以来、約8カ月ぶりの円安水準です。 鍵となるのは、10月2日の「イチ押しニュース」でもお伝えした、高市総裁の「

鍵となるのは、10月2日の「イチ押しニュース」でもお伝えした、高市総裁の「 一方で、円は一気に安くなりました。これはなぜでしょうか。

一方で、円は一気に安くなりました。これはなぜでしょうか。 株価の上昇はいつまで続くのでしょうか。専門家の見立てはさまざまですが、ある専門家(三井住友DSアセットマネジメントチーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏)は「期待先行の部分が大きいのではないか」としたうえで、株高が続く条件は4つあるといいます。

株価の上昇はいつまで続くのでしょうか。専門家の見立てはさまざまですが、ある専門家(三井住友DSアセットマネジメントチーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏)は「期待先行の部分が大きいのではないか」としたうえで、株高が続く条件は4つあるといいます。