「核武装は安上がり」という政治家も

ことし2025年は、広島と長崎に原子爆弾が落とされて80年目にあたる年です。広島への原爆投下から80年を迎えた8月6日には平和記念式典が行われ、石破茂首相は「被爆歌人」と呼ばれた正田篠枝さんの短歌を2度読み上げるなど独自の言葉を盛り込み、「『核兵器のない世界』と恒久平和の実現に向けて力を尽くす」と強調しました。

ことし2025年は、広島と長崎に原子爆弾が落とされて80年目にあたる年です。広島への原爆投下から80年を迎えた8月6日には平和記念式典が行われ、石破茂首相は「被爆歌人」と呼ばれた正田篠枝さんの短歌を2度読み上げるなど独自の言葉を盛り込み、「『核兵器のない世界』と恒久平和の実現に向けて力を尽くす」と強調しました。

今年の参院選で勢力を伸ばした参政党では「核武装が最も安上がり」と発言した候補が東京で初当選するなど、核をめぐる議論が近年加速している印象をうけます。戦後80年、世界情勢の動きは激しくなっています。核兵器とは何か、日本はどう核に向き合うべきか、改めて基本から考えてみたいと思います。

8月12~15日は、「就活ニュースペーパー」の更新をお休みいたします。暑さに気をつけて、就職活動がんばってください。(編集部・福井洋平)

(写真・平和記念公園の慰霊碑に向かい献花する石破茂首相=2025年8月6日/写真、図版はすべて朝日新聞社)

「現役核弾頭数」は増えている

まず、核兵器をめぐる状況について整理します。

まず、核兵器をめぐる状況について整理します。

現在、世界ではアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国が、「核兵器不拡散条約」(NPT)に基づき、核兵器の保有を認められています。このほかインドとパキスタンが核兵器の保有を宣言し、イスラエルは宣言をしていませんが事実上の核兵器保有国と言われています。また、北朝鮮は核実験を複数回実施しています。

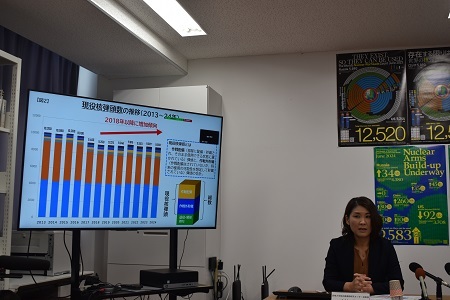

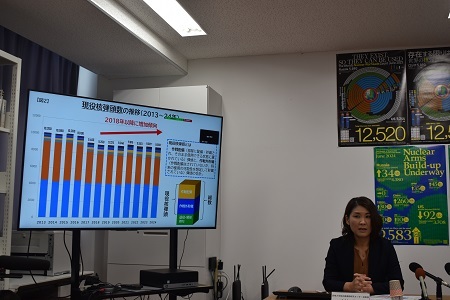

長崎大学核兵器廃絶研究センターが2025年6月に公表した「世界の核弾頭データ」によると、上にあげた世界9カ国の核弾頭保有数はおおよそ12340発で、昨年より増えています。そのうち、退役したり解体待ちになったりしている弾頭をのぞき、実際に配備されたり、配備にそなえて保管されている「現役核弾頭数」は9615発で、こちらも前年から増加。このうちアメリカ、ロシアが保有する現役核弾頭は約8千発。中国は600発で前年から100発増え、イスラエルは90発、北朝鮮は50発とされています。

さきにのべた核兵器不拡散条約(NPT)は1970年に発効し、核兵器を減らすための中心的な役割を担ってきました。発効時点で核兵器をもっていたのが、さきにあげた5カ国(ロシアは当時はソ連)です。核兵器を持つことを認める代わりに、核兵器を減らす取り組み(核軍縮)に誠実に取り組むよう義務づけました。また、ほかの締約国には核兵器をつくることや取得することを禁じています。これは「核不拡散」と言われます。締約国は国連の全加盟国にほぼ近い191カ国・地域にのぼります。特に冷戦で対立し核兵器保有を拡大してきたアメリカと旧ソ連は、1987年に中距離核戦力(INF)全廃条約を結び、その後冷戦は終結。ピーク時の1986年には65000発近くあった核兵器は5分の1近くまで減りました。ただし、インド、パキスタン、イスラエルは条約を締約しておらず、北朝鮮は2003年にNPTからの脱退を一方的に宣言しています。

(写真・現役核弾頭数の推移を説明する長崎大の中村桂子准教授=2024年6月5日)

日本は「核の傘」に入っている

現役核兵器数が増えていることからもわかるように、核兵器を減らそうという動きは、近年減速しつつあります。INF全廃条約は2019年、当時トランプ政権だったアメリカが離脱したことで失効。戦争を続けるロシアは核兵器使用の脅しをためらわず、インドとパキスタンが一触即発となる衝突もありました。

現役核兵器数が増えていることからもわかるように、核兵器を減らそうという動きは、近年減速しつつあります。INF全廃条約は2019年、当時トランプ政権だったアメリカが離脱したことで失効。戦争を続けるロシアは核兵器使用の脅しをためらわず、インドとパキスタンが一触即発となる衝突もありました。

2017年にはNPTと異なり、核兵器の保有や開発、実験などあらゆることを禁止した「核兵器禁止条約」も採択されました。核保有国がNPTで定められた「核軍縮の義務」を果たそうとしていないと不満をつのらせた非保有国が主導して定められた条約で、2021年には批准国・地域が50カ国に達して発効しましたが、日本は「核兵器禁止条約には核保有国が一つも入っていない」として条約に参加していません。

なぜ、核はなくならないのでしょうか。その根本にあるのが「核抑止」という発想です。核を持つことで、自国が攻撃されないようにするという考え方で、核保有国が同盟国を守るために核兵器を脅しの手段に使って敵対国に攻撃を思いとどまらせることを「核の傘」といいます。日本は現状、中国や北朝鮮への対抗手段として、アメリカの核の傘に入っています。これが、核兵器禁止条約への加入をためらわせる大きな理由となっているのです。

(写真・核兵器禁止条約第3回締約国会議で演説する日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)事務局次長の浜住治郎さん/2025年3月3日、米ニューヨーク)

核兵器は大規模、長期間にわたる被害をもたらす

NPTを脱退してでも核開発をすすめる国がある以上、核をもつ、もしくは核保有国と同盟することでお互いに核を使わせなくする核抑止の考えは正当にも思えます。「核武装が最も安上がり」という政治家の発言も、こういった考えから出てきたものと考えられます。ではなぜ、「核廃絶」は必要なのでしょうか。

NPTを脱退してでも核開発をすすめる国がある以上、核をもつ、もしくは核保有国と同盟することでお互いに核を使わせなくする核抑止の考えは正当にも思えます。「核武装が最も安上がり」という政治家の発言も、こういった考えから出てきたものと考えられます。ではなぜ、「核廃絶」は必要なのでしょうか。

その大きな理由は、核がきわめて非人道的な兵器であることです。核兵器は通常兵器を大きく上回る破壊能力をもち、軍事施設だろうと民間施設だろうと区別せず、甚大な被害をもたらします。さらに核兵器は放射線をまきちらし、被爆者に対して数十年も続く、深刻な放射能障害をもたらします。8月6日に放送されたNHKスペシャルでは広島の爆心地すぐそばで被爆し助かった78人の詳細な記録をもとに、生き残ってもがんなどさまざまな病気に苦しめられるという実態が明らかにされていました。戦闘員、非戦闘員を問わず大規模、長期間に被害をもたらすという点で、核兵器は明確に「非人道的」です。

日本は唯一の戦争被爆国です。世界でも原子力発電事故や核実験による被害は多々ありますが、市街地に原爆を投下され、数十万人もの人が命を失った国は他にありません。原爆が「非人道的」であることを、最も強く訴えられる国は日本なのです。

(写真・広島市の元安川で行われた灯籠(とうろう)流し=2025年8月6日)

広島県知事「核抑止はフィクション」

8月6日の広島での式典で石破首相は「核兵器のない世界」について言及しましたが、さらに踏み込んだ発言をしたのが広島県の湯崎英彦知事です。湯崎知事は現在の社会は「剝き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあ」るとしたうえで、「このような世の中だからこそ、核抑止が益々(ますます)重要だと声高に叫ぶ人達がいます。しかし本当にそうなのでしょうか」と問いかけました。なぜなら、「抑止とはフィクション」だからだ、と湯崎知事はいいます。

8月6日の広島での式典で石破首相は「核兵器のない世界」について言及しましたが、さらに踏み込んだ発言をしたのが広島県の湯崎英彦知事です。湯崎知事は現在の社会は「剝き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあ」るとしたうえで、「このような世の中だからこそ、核抑止が益々(ますます)重要だと声高に叫ぶ人達がいます。しかし本当にそうなのでしょうか」と問いかけました。なぜなら、「抑止とはフィクション」だからだ、と湯崎知事はいいます。

「自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、高揚した民衆の圧力。あるいは誤解や錯誤により抑止は破られてきました」

「国守りて山河なし。もし核による抑止が、歴史が証明するようにいつか破られて核戦争になれば、人類も地球も再生不能な惨禍に見舞われます」

湯崎知事は、そう指摘します。核をめぐる議論に関しては「再生不能な惨禍」を起こしていいのかどうか、そして日本は核が「再生不能な惨禍」を起こすものだと強く主張できる立場にあることが議論の出発点にあるべきだと思います。毎年、核や原爆被害にまつわるニュースをメディア各社が大きく取り上げる理由はここにあります。

(写真・平和記念式典で献花をする湯崎英彦・広島県知事=2025年8月6日)

「核廃絶」叫ぶだけでは核はなくならないが

戦後80年となり、被爆体験を語れる人も大きく減っています。就活生のみなさんは、被爆体験者の体験談を直接聞くことができるほぼ最後の世代、ということもできます。「核兵器は安上がり」といった発言が軽々しく出てくる背景には、核兵器が「再生不能な惨禍」を起こすということに対する想像力が年々減ってきていることもあるでしょう。これからは、直接の体験者ではない世代が、深い想像力をもって原爆の被害について考えていく必要があります。

もちろん、ただ核廃絶を叫ぶだけでは核はなくならないことも事実でしょう。湯崎知事は抑止力とは「武力の均衡のみを指すものではなく、ソフトパワーや外交を含む広い概念であるはず」と指摘しています。核の非人道性を訴えること、核のない安全保障のありかたを考えること、いずれもしつこいくらい頭と労力を使い続ける必要のあるミッションです。そのなかでも、日本は特別な地位を占めていることは間違いありません。原爆被害について、核問題についてぜひ引き続き考え、グローバル社会を生き抜くための「背骨」をつくってほしいと思います。

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

ことし2025年は、広島と長崎に原子爆弾が落とされて80年目にあたる年です。広島への原爆投下から80年を迎えた8月6日には平和記念式典が行われ、石破茂首相は「被爆歌人」と呼ばれた正田篠枝さんの短歌を2度読み上げるなど独自の言葉を盛り込み、「『核兵器のない世界』と恒久平和の実現に向けて力を尽くす」と強調しました。

ことし2025年は、広島と長崎に原子爆弾が落とされて80年目にあたる年です。広島への原爆投下から80年を迎えた8月6日には平和記念式典が行われ、石破茂首相は「被爆歌人」と呼ばれた正田篠枝さんの短歌を2度読み上げるなど独自の言葉を盛り込み、「『核兵器のない世界』と恒久平和の実現に向けて力を尽くす」と強調しました。

まず、核兵器をめぐる状況について整理します。

まず、核兵器をめぐる状況について整理します。 現役核兵器数が増えていることからもわかるように、核兵器を減らそうという動きは、近年減速しつつあります。INF全廃条約は2019年、当時トランプ政権だったアメリカが離脱したことで失効。戦争を続けるロシアは核兵器使用の脅しをためらわず、インドとパキスタンが一触即発となる衝突もありました。

現役核兵器数が増えていることからもわかるように、核兵器を減らそうという動きは、近年減速しつつあります。INF全廃条約は2019年、当時トランプ政権だったアメリカが離脱したことで失効。戦争を続けるロシアは核兵器使用の脅しをためらわず、インドとパキスタンが一触即発となる衝突もありました。 NPTを脱退してでも核開発をすすめる国がある以上、核をもつ、もしくは核保有国と同盟することでお互いに核を使わせなくする核抑止の考えは正当にも思えます。「核武装が最も安上がり」という政治家の発言も、こういった考えから出てきたものと考えられます。ではなぜ、「核廃絶」は必要なのでしょうか。

NPTを脱退してでも核開発をすすめる国がある以上、核をもつ、もしくは核保有国と同盟することでお互いに核を使わせなくする核抑止の考えは正当にも思えます。「核武装が最も安上がり」という政治家の発言も、こういった考えから出てきたものと考えられます。ではなぜ、「核廃絶」は必要なのでしょうか。 8月6日の広島での式典で石破首相は「核兵器のない世界」について言及しましたが、さらに踏み込んだ発言をしたのが広島県の湯崎英彦知事です。湯崎知事は現在の社会は「剝き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあ」るとしたうえで、「このような世の中だからこそ、核抑止が益々(ますます)重要だと声高に叫ぶ人達がいます。しかし本当にそうなのでしょうか」と問いかけました。なぜなら、「抑止とはフィクション」だからだ、と湯崎知事はいいます。

8月6日の広島での式典で石破首相は「核兵器のない世界」について言及しましたが、さらに踏み込んだ発言をしたのが広島県の湯崎英彦知事です。湯崎知事は現在の社会は「剝き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあ」るとしたうえで、「このような世の中だからこそ、核抑止が益々(ますます)重要だと声高に叫ぶ人達がいます。しかし本当にそうなのでしょうか」と問いかけました。なぜなら、「抑止とはフィクション」だからだ、と湯崎知事はいいます。