2万人の人員削減を発表

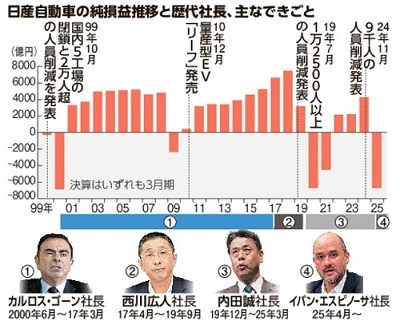

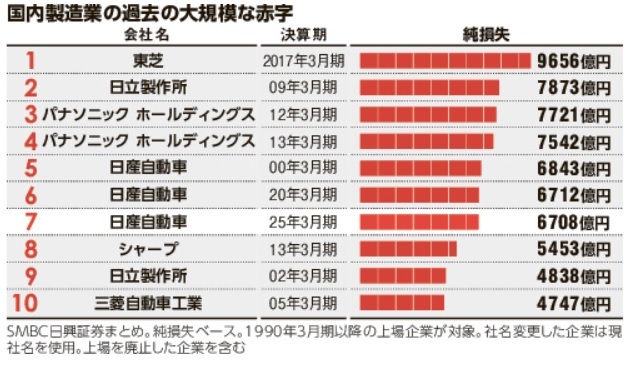

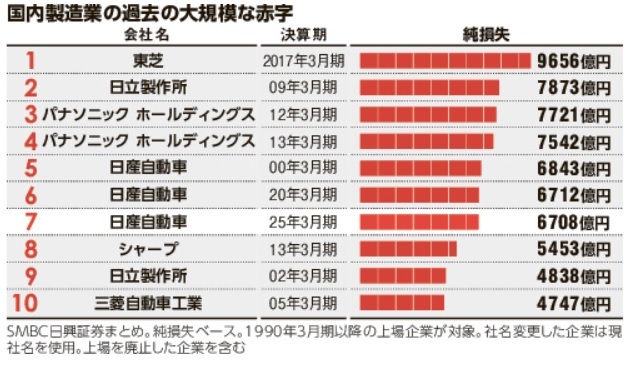

日産自動車が6708億円という巨額の赤字を発表し、7つの工場と従業員2万人を削減する大規模リストラ計画を公表しました。日本の製造業の赤字額としては、過去7番目の規模といいます。日産はこれまでもやはり巨額の赤字を出し、リストラを経て回復した経緯があります。過去には事業構造を大きく切り替えて回復した企業がある一方で、業績が復活せず上場廃止になった企業もあります。有名企業がリストラに踏み切ったり赤字に転落したりといったニュースが続いていますが、復活する企業としない企業の境目はどこにあるのか、歴史もひもときながら考えてみましょう。就活時の企業選びの参考になると思います。(編集部・福井洋平)

日産自動車が6708億円という巨額の赤字を発表し、7つの工場と従業員2万人を削減する大規模リストラ計画を公表しました。日本の製造業の赤字額としては、過去7番目の規模といいます。日産はこれまでもやはり巨額の赤字を出し、リストラを経て回復した経緯があります。過去には事業構造を大きく切り替えて回復した企業がある一方で、業績が復活せず上場廃止になった企業もあります。有名企業がリストラに踏み切ったり赤字に転落したりといったニュースが続いていますが、復活する企業としない企業の境目はどこにあるのか、歴史もひもときながら考えてみましょう。就活時の企業選びの参考になると思います。(編集部・福井洋平)

(写真・会見する日産自動車のイバン・エスピノーサ社長=2025年5月13日/写真、図版はすべて朝日新聞社)

アメリカと中国で販売台数落ち込む

日本を代表する自動車メーカーのひとつである日産自動車ですが、昨年夏に業績の悪化が表面化しました。大きな原因は、自動車の二大市場であるアメリカと中国での販売が落ち込んでいることです。

日本を代表する自動車メーカーのひとつである日産自動車ですが、昨年夏に業績の悪化が表面化しました。大きな原因は、自動車の二大市場であるアメリカと中国での販売が落ち込んでいることです。

アメリカでは過去の大規模な投資で生産能力が大きくなりすぎた結果、安売りをして販売台数を稼がざるを得なくなりました。その結果、ブランド力は低下。さらにハイブリッド車(HV)の投入が遅れるなど、売れる車をなかなか作り出せていない状態でした。中国では電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)で急成長する現地メーカーとの厳しい価格競争が続いて、こちらも苦戦していました。

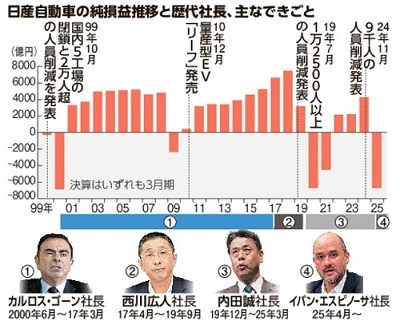

そこで浮上したのが、協業関係にあったホンダとの経営統合です。しかし日産側がなかなかリストラ策を具体化できないことにホンダ側がいらだち、子会社化を日産側に提案したことで2025年2月に統合協議は破談に。自力で再建する道を選びました。日産は昨年11月に 9000人の人員削減や世界で3工場を閉鎖するなどのリストラ具体策案を発表しましたが、これでもまだ経営悪化を止めるには足りないという意見が出ていました。そして今回、2025年3月期の赤字を予想よりも大幅に悪化した6708億円と発表。人員削減数は9000人から2万人に増え、完成車工場も7つ減らすという大規模リストラの発表となりました。

(写真・日産自動車グローバル本社=2025年5月13日)

「共感力」重視して苦境を乗り切る

日産が大幅赤字に陥ったのは今回がはじめてではなく、過去最大の赤字となったのはいまから25年前の2000年3月期で、その額は実に6843億円でした。当時もそれまでの拡大路線が響いてアメリカで安売りに走り、負債が巨額化。日産は、フランス自動車大手のルノーと提携し、そこから送り込まれてきたのがカルロス・ゴーン氏でした。ゴーン氏は国内工場を複数閉鎖、2万人以上の人員削減に踏み切り、業績をV字回復させています。しかしそのゴーン氏も新興国への事業拡大をすすめ、生産能力は大きく拡大して過剰となり、こんにちの苦境につながることになりました。

日産が大幅赤字に陥ったのは今回がはじめてではなく、過去最大の赤字となったのはいまから25年前の2000年3月期で、その額は実に6843億円でした。当時もそれまでの拡大路線が響いてアメリカで安売りに走り、負債が巨額化。日産は、フランス自動車大手のルノーと提携し、そこから送り込まれてきたのがカルロス・ゴーン氏でした。ゴーン氏は国内工場を複数閉鎖、2万人以上の人員削減に踏み切り、業績をV字回復させています。しかしそのゴーン氏も新興国への事業拡大をすすめ、生産能力は大きく拡大して過剰となり、こんにちの苦境につながることになりました。

今回の赤字&リストラ計画は25年前のリプレイを見ているかのようですが、その後の業績回復まで再現できるかどうかは未知数です。大きな逆風要因となりそうなのが、米トランプ政権の関税政策です。一連のトランプ関税の影響で米国の景気が冷え込めば、採算が悪化していた米国での販売に悪影響は避けられず、先が見通せません。またそもそも、「売れる車」を市場に投入できるかどうかも厳しく問われます。生き残りのためにはEV(電気自動車)をめぐる争いに勝ち残る必要があり、ここでどのくらい競争力のある商品を投入できるかが今後の焦点となるでしょう。

4月に日産の社長に就任したイバン・エスピノーサ氏は社長就任時、日産立て直しのカギは「スピード、経営の安定性、共感力」の3点にあると語りました。特に「共感力」を重視し、危機感のなかでお互いを非難しあったり、部署ごとにいがみあったり、経営陣と一般社員とのあいだに溝があったりといった組織ではだめで、「(厳しい状況を)人のせいにせず、一つのチームとして共通の目標に向かって取り組まなければならない」とエスピノーサ社長は語っています。

日立は赤字から回復、東芝は上場廃止へ

巨額の赤字を出したらもう会社は沈む一方――と思ってしまいがちですが、過去にはそこから回復を果たした企業もあります。25年前にリストラで苦境を乗り切った日産自動車はその一例でした。また、リーマン・ショックの影響で2009年3月期に製造業では過去2番目の赤字を出した日立製作所は、子会社から社長を抜擢する異例の人事を行います。そして薄型テレビなど不採算の事業を縮小し、2011年3月期には当時として過去最高の純利益をたたき出し、現在は鉄道や電力などの社会インフラやデジタル分野で安定した利益を稼ぐ事業構造に変わりました。

巨額の赤字を出したらもう会社は沈む一方――と思ってしまいがちですが、過去にはそこから回復を果たした企業もあります。25年前にリストラで苦境を乗り切った日産自動車はその一例でした。また、リーマン・ショックの影響で2009年3月期に製造業では過去2番目の赤字を出した日立製作所は、子会社から社長を抜擢する異例の人事を行います。そして薄型テレビなど不採算の事業を縮小し、2011年3月期には当時として過去最高の純利益をたたき出し、現在は鉄道や電力などの社会インフラやデジタル分野で安定した利益を稼ぐ事業構造に変わりました。

また、半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスも、かつて赤字を毎年出してきた企業です。日立、三菱電機、NECの半導体部門があわさってできた企業でしたが、出身企業ごとに異なる強みがあり、社内でもうまく連携ができていませんでした。しかし2012年に官製ファンドの産業革新機構が支援を決定。その後リストラが進み、赤字事業をとめて車や産業機械向けに特化するなど会社の体質が変わっていき、黒字転換を実現します。現在、企業の価値は2012年から10倍にまで拡大しました。

一方で、巨額赤字から事業縮小に追い込まれたケースもあります。日立と同じく電機メーカーの雄だった東芝は2017年3月期、アメリカの原発子会社が破綻したことから製造業としては最大規模の9656億円という赤字を計上しました。2015年に発覚した不正会計問題で、利益の水増し行為を繰り返してきたことがわかり、厳しい非難を受けたことも巨額赤字の要因となっていました。問題が発覚してからも立て直しは進まず、東芝はその後次々と事業を売却。稼ぎ頭の半導体メモリー事業も手放し、6兆円前後だった売上高は半減して2023年12月には上場を廃止しました。

事業見直せる経営者出てくるかどうかがカギ

赤字からの復活は容易なことではありません。工場などの設備の閉鎖や、従業員の削減などは避けられません。そのうえで企業が強みとしている事業、伸びしろがある事業をシビアに見極め、いくら思い入れが強い事業であっても黒字が見込めない事業は切り捨てる判断が必要となります。日立やルネサス、そしてかつての日産の復活には、それまでの会社のあり方を大きく見直すことができる経営者の存在がありました。会社が赤字を乗り越えられるかどうかは、そういった人材が登用される気風が社内にあるかどうかが大きなカギを握ると考えられます。今回、日産がリストラを機に事業見直しに成功して立ち直るのか、それとも事業縮小の流れが進んでしまうのか、これからの動きに注目したいところです。

赤字からの復活は容易なことではありません。工場などの設備の閉鎖や、従業員の削減などは避けられません。そのうえで企業が強みとしている事業、伸びしろがある事業をシビアに見極め、いくら思い入れが強い事業であっても黒字が見込めない事業は切り捨てる判断が必要となります。日立やルネサス、そしてかつての日産の復活には、それまでの会社のあり方を大きく見直すことができる経営者の存在がありました。会社が赤字を乗り越えられるかどうかは、そういった人材が登用される気風が社内にあるかどうかが大きなカギを握ると考えられます。今回、日産がリストラを機に事業見直しに成功して立ち直るのか、それとも事業縮小の流れが進んでしまうのか、これからの動きに注目したいところです。

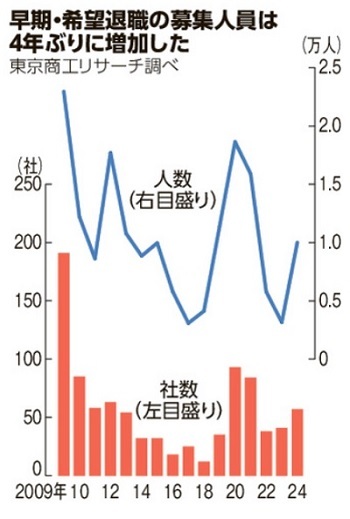

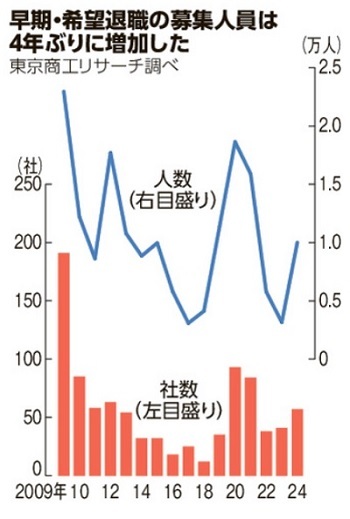

また、5月には日産以外にも、パナソニックが大型のリストラを公表して波紋を呼びました。国内外で約1万人を2026年度末までに削減する計画で営業や間接部門を中心に減らすことで、同業他社に比べて固定費が高い事業構造を見直すとしています。日産と違いいまは黒字を計上しているパナソニックですが、赤字になって追い込まれる前に事業構造を改革しようという動きのようです。実はこのほか、2024年に早期・希望退職の実施計画を公表した上場企業は前年比16社増の57社ありますが、そのうち約6割の34社が黒字だったそうです(東京商工リサーチ調べ)。赤字企業でなくてもリストラの対象になりうる流れが出てきている、ということです。就職後のライフプラン、キャリアアッププランを考えるうえで、重要なトレンドと思います。ぜひ頭に入れておいてください。

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

日産自動車が6708億円という巨額の赤字を発表し、7つの工場と従業員2万人を削減する大規模リストラ計画を公表しました。日本の製造業の赤字額としては、過去7番目の規模といいます。日産はこれまでもやはり巨額の赤字を出し、リストラを経て回復した経緯があります。過去には事業構造を大きく切り替えて回復した企業がある一方で、業績が復活せず上場廃止になった企業もあります。有名企業がリストラに踏み切ったり赤字に転落したりといったニュースが続いていますが、復活する企業としない企業の境目はどこにあるのか、歴史もひもときながら考えてみましょう。就活時の企業選びの参考になると思います。(編集部・福井洋平)

日産自動車が6708億円という巨額の赤字を発表し、7つの工場と従業員2万人を削減する大規模リストラ計画を公表しました。日本の製造業の赤字額としては、過去7番目の規模といいます。日産はこれまでもやはり巨額の赤字を出し、リストラを経て回復した経緯があります。過去には事業構造を大きく切り替えて回復した企業がある一方で、業績が復活せず上場廃止になった企業もあります。有名企業がリストラに踏み切ったり赤字に転落したりといったニュースが続いていますが、復活する企業としない企業の境目はどこにあるのか、歴史もひもときながら考えてみましょう。就活時の企業選びの参考になると思います。(編集部・福井洋平)

日本を代表する自動車メーカーのひとつである日産自動車ですが、昨年夏に業績の悪化が表面化しました。大きな原因は、自動車の二大市場である

日本を代表する自動車メーカーのひとつである日産自動車ですが、昨年夏に業績の悪化が表面化しました。大きな原因は、自動車の二大市場である 日産が大幅赤字に陥ったのは今回がはじめてではなく、過去最大の赤字となったのはいまから25年前の2000年3月期で、その額は実に6843億円でした。当時もそれまでの拡大路線が響いてアメリカで安売りに走り、負債が巨額化。日産は、

日産が大幅赤字に陥ったのは今回がはじめてではなく、過去最大の赤字となったのはいまから25年前の2000年3月期で、その額は実に6843億円でした。当時もそれまでの拡大路線が響いてアメリカで安売りに走り、負債が巨額化。日産は、 巨額の赤字を出したらもう会社は沈む一方――と思ってしまいがちですが、過去にはそこから回復を果たした企業もあります。25年前にリストラで苦境を乗り切った日産自動車はその一例でした。また、

巨額の赤字を出したらもう会社は沈む一方――と思ってしまいがちですが、過去にはそこから回復を果たした企業もあります。25年前にリストラで苦境を乗り切った日産自動車はその一例でした。また、 赤字からの復活は容易なことではありません。工場などの設備の閉鎖や、従業員の削減などは避けられません。そのうえで企業が強みとしている事業、伸びしろがある事業をシビアに見極め、いくら思い入れが強い事業であっても黒字が見込めない事業は切り捨てる判断が必要となります。日立やルネサス、そしてかつての日産の復活には、それまでの会社のあり方を大きく見直すことができる経営者の存在がありました。会社が赤字を乗り越えられるかどうかは、そういった人材が登用される気風が社内にあるかどうかが大きなカギを握ると考えられます。今回、日産がリストラを機に事業見直しに成功して立ち直るのか、それとも事業縮小の流れが進んでしまうのか、これからの動きに注目したいところです。

赤字からの復活は容易なことではありません。工場などの設備の閉鎖や、従業員の削減などは避けられません。そのうえで企業が強みとしている事業、伸びしろがある事業をシビアに見極め、いくら思い入れが強い事業であっても黒字が見込めない事業は切り捨てる判断が必要となります。日立やルネサス、そしてかつての日産の復活には、それまでの会社のあり方を大きく見直すことができる経営者の存在がありました。会社が赤字を乗り越えられるかどうかは、そういった人材が登用される気風が社内にあるかどうかが大きなカギを握ると考えられます。今回、日産がリストラを機に事業見直しに成功して立ち直るのか、それとも事業縮小の流れが進んでしまうのか、これからの動きに注目したいところです。