トランプ政権の方針が科学研究に影響及ぼす

連日、相互関税にまつわるニュースが世界をにぎわせているアメリカのトランプ大統領。その裏で、政府機関の人員や予算を削減する動きが、科学研究に影響を及ぼしているという見過ごせないニュースも出てきています。科学大国アメリカの方針転換の影響は、世界中に及ぶことが予想されています。日本ももちろん、無縁ではいられません。世界の将来を左右する動きに発展することが予想されますので、いま何が起こっているのかしっかりと把握しておきたいところです。(編集部・福井洋平)

連日、相互関税にまつわるニュースが世界をにぎわせているアメリカのトランプ大統領。その裏で、政府機関の人員や予算を削減する動きが、科学研究に影響を及ぼしているという見過ごせないニュースも出てきています。科学大国アメリカの方針転換の影響は、世界中に及ぶことが予想されています。日本ももちろん、無縁ではいられません。世界の将来を左右する動きに発展することが予想されますので、いま何が起こっているのかしっかりと把握しておきたいところです。(編集部・福井洋平)

(写真・トランプ米大統領=2025年2月7日、米ワシントンのホワイトハウス/写真、図表はすべて朝日新聞社)

政府予算削減の流れで研究機関に締め付け

トランプ政権は政府効率化省(DOGE)を中心に、政府の予算を大胆に削る政策をすすめています。DOGEを率いている起業家のイーロン・マスク氏は政府の赤字がふくらんでいることから、政府が運営する研究機関の人を減らしたり、大学への補助金を停止したりする政策を求めています。

トランプ政権は政府効率化省(DOGE)を中心に、政府の予算を大胆に削る政策をすすめています。DOGEを率いている起業家のイーロン・マスク氏は政府の赤字がふくらんでいることから、政府が運営する研究機関の人を減らしたり、大学への補助金を停止したりする政策を求めています。

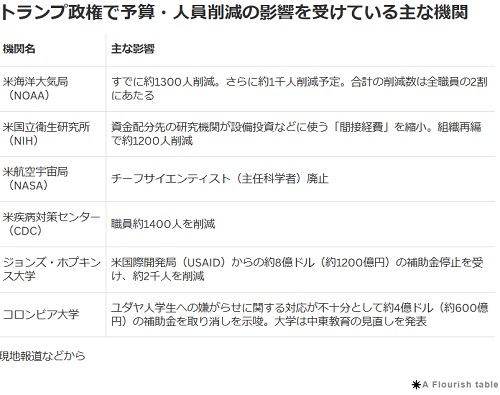

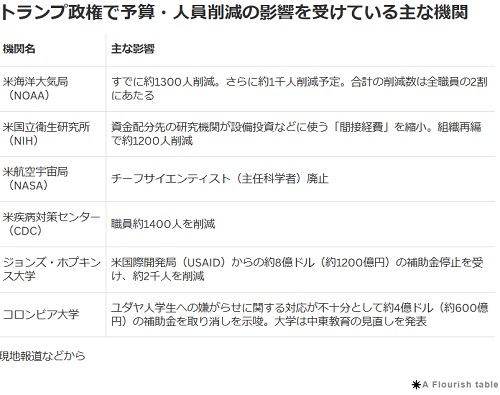

朝日新聞が現地報道などからとりまとめた、予算・人員削減の影響を受けている主な機関の一覧は表のとおりです。いずれもアメリカの科学研究を牽引し、世界的にも非常に重要な役所です。

たとえば米海洋大気局(NOAA)は日本の気象庁にあたりますが、世界的な気象の変動を観測、データを蓄積して分析し、気象問題や環境問題などに関して国際的なリーダーシップを担っています。海から太陽まで収集しているデータは幅広く、気象予報や水産業などさまざまな分野でデータが活用されています。

米疾病対策センター(CDC)はアメリカ国内だけではなく国外の病気対策、人々の健康保護を主導する役割を果たしてきました。2024年には日本のアメリカ大使館内にCDCの「東アジア・太平洋地域事務所」が米国外では6カ所目の地域事務所として開設されました。CDCのトップは当時、NHKのインタビューにこたえ、新たな感染症への備えについて「脅威を特定し、迅速に対応するためには協力と情報交換が重要だ。人々の健康を守るためには、それぞれが持つ強みを結集する必要がある」と語っています。ふたたび新型コロナのような脅威が世界を襲う可能性があるなかで、世界中の知恵を結びつける役割も果たそうとしていたわけです。

研究者らが一斉デモを

しかしトランプ政権下で、こういった主要機関の人員削減がすすめられています。NOAAではすでに試用職員を中心に約1300人が仕事を失い、さらに約1千人の削減も報道されています。職場を去る職員は、全体の2割に達する見込みだといいます。アメリカの気象学会は3月、NOAAの事業を含む気象データは米国経済に年1千億ドル(約15兆円)超の価値を生んでいるとし、人員削減は「取り返しのつかない損害を引き起こす」と指摘しています。

また、CDCや国立衛生研究所(NIH)などの13の保健機関では計2万人の人員削減が進み、宇宙開発を牽引するNASA(米航空宇宙局)では専門知識を持つ「チーフサイエンティスト(主任科学者)」の役職を廃止しました。NIHの予算が削られることで、大量の失業に加え、高度な医療へのアクセスが困難になりかねないと指摘されています。特にめずらしい病気への対策はNIHが主導しており、今後そういった医療がうまく提供されなくなる恐れが出てきています。

対外援助などに関する米国際開発局(USAID)やDEI(多様性・公平性・包摂性)関連の予算が削られていることも、研究環境を悪化させる原因となっています。3月上旬には、研究者らが全米の30を超える都市で一斉デモを行いました。地球温暖化対策や感染症対策など、世界規模で影響を及ぼしている研究にも影響が出かねない動きだけに、今後の展開が注目されます。

「数年間は世界の科学のリーダーでなくなる」

アメリカの繁栄は、強い科学力によって下支えされてきました。その力をわざわざ自分で削ぐようなことを、なぜトランプ政権がすすめようとしているのでしょうか。

アメリカの繁栄は、強い科学力によって下支えされてきました。その力をわざわざ自分で削ぐようなことを、なぜトランプ政権がすすめようとしているのでしょうか。

アメリカの科学雑誌「サイエンス」編集長のホールデン・ソープ氏は朝日新聞のインタビューに、「科学研究の予算は(防衛費や社会保障費に比べて)削りやすく、標的になりやすい」と解説しています。その影響は深刻であるにもかかわらず、「米国の一般の有権者にこうした事態が何をもたらすのか知られていない」ことをソープ氏は強く懸念しています。

トランプ氏の第一次政権期、「ポスト・トゥルース」という言葉が一躍脚光を浴びました。客観的な事実ではなく、情緒(信念や感情)に訴えかけることのほうが、世論や政策形成のうえで重視されるようになるという意味です。「客観的な事実」を追求する科学研究に対してトランプ氏が冷淡なのも、ポスト・トゥルースの流れの一環かもしれません。第一次政権期にはコロナ禍がありましたが、保健当局の意見を軽視し、経済活動を優先。トランプ氏が感染した際には、未承認薬の投与を受けています。

そうすると、トランプ政権下では当面、アメリカの科学界は逆風にさらされつづける公算が高くなりそうです。ソープ氏はインタビューで、アメリカは「数年間は、世界の科学のリーダーでなくなる可能性が非常に高い」と分析しています。

(写真・日本でのシンポジウムに参加したサイエンス誌のホールデン・ソープ編集長(右から3人目)=3月10日、京都市)

アメリカの人材流出の受け皿となれるか

今後、科学界はどうなっていくでしょうか。考えられる動きは、アメリカからの人材流出です。フランスの高等教育機関のひとつ「サントラル・スペレック」は3月19日、米国の研究者を迎え入れる声明をウェブサイトで公表しました。日本でも科学技術振興機構(JST)の理事長が「米国を離れる優秀層をどうやって獲得するか、早急に検討しようと考えている」と語っています。長年、研究力の低下が問題視されてきた日本にとっては、もしかしたらこれはチャンスになるかもしれません。大きなライバルは、すでに科学に対して圧倒的に予算を投下している中国となるでしょう。

今後、科学界はどうなっていくでしょうか。考えられる動きは、アメリカからの人材流出です。フランスの高等教育機関のひとつ「サントラル・スペレック」は3月19日、米国の研究者を迎え入れる声明をウェブサイトで公表しました。日本でも科学技術振興機構(JST)の理事長が「米国を離れる優秀層をどうやって獲得するか、早急に検討しようと考えている」と語っています。長年、研究力の低下が問題視されてきた日本にとっては、もしかしたらこれはチャンスになるかもしれません。大きなライバルは、すでに科学に対して圧倒的に予算を投下している中国となるでしょう。

日本では研究費について、成果の出そうな研究に重点的に予算を集中させる「選択と集中」が進んだ結果、基礎研究のように研究成果がすぐに見えづらい、結果が出るまで時間がかかる分野については予算が出にくくなっているといいます。アメリカで研究をしている日本人学者は、「これまでは直接役に立つかどうかだけではなく基礎研究にも資金を出せる寛容さがあった」ことから研究拠点をアメリカに移したといいます。こういった研究者たちがアメリカに変わる環境として日本を選んでくれるのかどうかは、今後日本が科学政策をどうすすめていくか次第と思われます。

気象変動と温暖化対策、感染症対策、AIや宇宙開発など、科学の進化が社会や経済に及ぼす影響は年々大きくなっています。世界の科学研究をリードしてきたアメリカが科学軽視の姿勢に変わったことでどのような影響が今後出てくるのか、日本や私たちの政策にどんな影響が出てくるのか、現時点では簡単には見通せません。関税問題がどうなるのかも非常に興味深いですが、ぜひ今後のアメリカの科学政策にも関心をもってニュースをチェックしてみてください。

(写真・科学技術振興機構東京本部別館=東京都千代田区)

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

連日、相互関税にまつわるニュースが世界をにぎわせているアメリカのトランプ大統領。その裏で、政府機関の人員や予算を削減する動きが、科学研究に影響を及ぼしているという見過ごせないニュースも出てきています。科学大国アメリカの方針転換の影響は、世界中に及ぶことが予想されています。日本ももちろん、無縁ではいられません。世界の将来を左右する動きに発展することが予想されますので、いま何が起こっているのかしっかりと把握しておきたいところです。(編集部・福井洋平)

連日、相互関税にまつわるニュースが世界をにぎわせているアメリカのトランプ大統領。その裏で、政府機関の人員や予算を削減する動きが、科学研究に影響を及ぼしているという見過ごせないニュースも出てきています。科学大国アメリカの方針転換の影響は、世界中に及ぶことが予想されています。日本ももちろん、無縁ではいられません。世界の将来を左右する動きに発展することが予想されますので、いま何が起こっているのかしっかりと把握しておきたいところです。(編集部・福井洋平)

トランプ政権は政府効率化省(DOGE)を中心に、政府の予算を大胆に削る政策をすすめています。DOGEを率いている起業家の

トランプ政権は政府効率化省(DOGE)を中心に、政府の予算を大胆に削る政策をすすめています。DOGEを率いている起業家の アメリカの繁栄は、強い科学力によって下支えされてきました。その力をわざわざ自分で削ぐようなことを、なぜトランプ政権がすすめようとしているのでしょうか。

アメリカの繁栄は、強い科学力によって下支えされてきました。その力をわざわざ自分で削ぐようなことを、なぜトランプ政権がすすめようとしているのでしょうか。 今後、科学界はどうなっていくでしょうか。考えられる動きは、アメリカからの人材流出です。フランスの高等教育機関のひとつ「サントラル・スペレック」は3月19日、米国の研究者を迎え入れる声明をウェブサイトで公表しました。日本でも

今後、科学界はどうなっていくでしょうか。考えられる動きは、アメリカからの人材流出です。フランスの高等教育機関のひとつ「サントラル・スペレック」は3月19日、米国の研究者を迎え入れる声明をウェブサイトで公表しました。日本でも