2025年3月に「新卒一括採用」を辞めるとアナウンスし話題を呼んだ富士通。以前から人事制度の「ジョブ型」への全面切り替えを推し進めており、今回の採用制度の変革はその重要なパーツだといいます。制度改革の真の目的は、若い社員であっても積極的にハイレベルな仕事にチャレンジできる環境をつくること。新卒一括採用を辞めるといっても経験のある既卒者が有利ということはなく、挑戦意欲のある学生には積極的に応募してほしいといいます。制度改革の狙いや欲しい人材像など、採用担当者にじっくりうかがってきました。(編集長・福井洋平)

2025年3月に「新卒一括採用」を辞めるとアナウンスし話題を呼んだ富士通。以前から人事制度の「ジョブ型」への全面切り替えを推し進めており、今回の採用制度の変革はその重要なパーツだといいます。制度改革の真の目的は、若い社員であっても積極的にハイレベルな仕事にチャレンジできる環境をつくること。新卒一括採用を辞めるといっても経験のある既卒者が有利ということはなく、挑戦意欲のある学生には積極的に応募してほしいといいます。制度改革の狙いや欲しい人材像など、採用担当者にじっくりうかがってきました。(編集長・福井洋平)

富士通

【人事のホンネ 特別編】「新卒一括採用廃止」富士通に聞く真意 高い挑戦意欲持つ人に来てほしい

Employee Success本部 人材採用センター長 大平将一(おおひら・しょういち)さん

2025年05月21日

2025年3月に「新卒一括採用」を辞めるとアナウンスし話題を呼んだ富士通。以前から人事制度の「ジョブ型」への全面切り替えを推し進めており、今回の採用制度の変革はその重要なパーツだといいます。制度改革の真の目的は、若い社員であっても積極的にハイレベルな仕事にチャレンジできる環境をつくること。新卒一括採用を辞めるといっても経験のある既卒者が有利ということはなく、挑戦意欲のある学生には積極的に応募してほしいといいます。制度改革の狙いや欲しい人材像など、採用担当者にじっくりうかがってきました。(編集長・福井洋平)

2025年3月に「新卒一括採用」を辞めるとアナウンスし話題を呼んだ富士通。以前から人事制度の「ジョブ型」への全面切り替えを推し進めており、今回の採用制度の変革はその重要なパーツだといいます。制度改革の真の目的は、若い社員であっても積極的にハイレベルな仕事にチャレンジできる環境をつくること。新卒一括採用を辞めるといっても経験のある既卒者が有利ということはなく、挑戦意欲のある学生には積極的に応募してほしいといいます。制度改革の狙いや欲しい人材像など、採用担当者にじっくりうかがってきました。(編集長・福井洋平)

「ジョブ型人材マネジメント」にあった採用方法に

■脱「新卒一括採用」

■脱「新卒一括採用」――御社では2026年度の新卒採用から、いわゆる「新卒一括採用」の仕組みをやめるとアナウンスされました。

これまでは年度ごとに全社で採用人数を決めてまとめて採用し、学歴別の初任給で一律にスタートするといういわゆる「一括採用」を行っていました。今後は社内の各部門で必要な人材をタイムリーに採ることを重視し、新卒や中途といった採用の枠組みにこだわらず、通年で採用を行うことになります。年度ごとに新卒を何人採用する、という計画数を定めずにフレキシブルに採用していきます。

報酬も担うジョブによって初任給から異なり、多くの新卒入社者は年収約550万円から700万円程度、高度な専門性が求められる高いジョブを担う人材は年収1000万円程度になることもあります。

――狙いを教えて下さい。

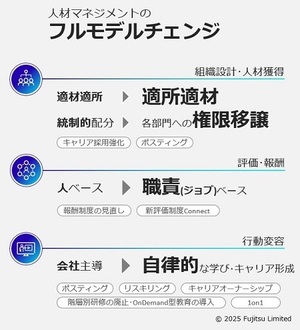

富士通は、2020年度からジョブ型の人材マネジメントを導入し、人事制度全般を「フルモデルチェンジ」してきています。今年で5年経過しまして、幹部社員から一般社員までを対象に制度を変えてきて、かなりジョブ型の理念は浸透、定着し、成熟してきました。

しかし、新入社員の採用は、人数を決めてまとめて採用し学歴別で一律の初任給からスタートするという仕組みが残っていました。今回の決定は、新卒採用の部分をジョブ型人材マネジメントにあうように切り替えた、ということです。

■ジョブ型とは

――「ジョブ型人材マネジメント」とは、どういうものでしょうか。

会社内にあるジョブ(どのポジションでどのような仕事をするか)に応じて、必要なスキルや期待することをオープンにし、最適な人材がそのジョブに就くようにするという仕組みが「ジョブ型」です。これと対をなす仕組みが、まず人材を採用し、その人にあった仕事を割り当てる「メンバーシップ型」で、富士通をはじめ日本の多くの企業はこの仕組みでした。

――富士通がジョブ型に「フルモデルチェンジ」した理由は何ですか。

変化の激しい時代に社会問題の解決やお客様のニーズに応えていくためには、必要となるテクノロジーやソリューションにすぐに対応できる人材や組織が必要です。そのため富士通では「社内外の多彩な人材が俊敏に集い、社会のいたるところでイノベーションを創出する企業へ」というHRビジョンを掲げ、これを実現するために人材の流動化を促進すべくジョブ型人材マネジメントを取り入れ、その考え方に基づくポスティング制度の拡大なども進めています。

人材がひとつの場所にとどまり、狭い世界での限られた経験だけでは、ビジネスや社会環境の変化に対応できませんので、人材をなるべく流動化させたいという意識で人事制度を変えています。

また、グローバルでは、ジョブ型が標準になっています。富士通はグローバルに事業を展開しているので、日本だけが異なる仕組みだと、チームでプロジェクトを進めたり評価をしたりすることが難しくなるという課題もありました。

4年間で1万人が「ポスティング」で社内異動

■人事制度の「フルモデルチェンジ」

■人事制度の「フルモデルチェンジ」――「フルモデルチェンジ」というと、どのようなことをされたのですか。

まずは事業戦略に基づいた組織の設計、その中でどういうポジションをどのように置くかをデザインし、希望のポジションに就くために必要なスキルや知識を習得する学びの環境や評価・処遇の仕組みなどすべて考え直す。そういった一貫した「フルモデルチェンジ」を進めてきました。

――具体的にはどういった変化がありましたか。

たとえば、ジョブをベースにした報酬体系や評価制度へ見直し、チャレンジを後押しする処遇の仕組みに切り替えています。すべての幹部社員ポジションは社員自らの手上げで誰もが応募できる仕組みですが、評価制度においては、上位ポジションに向けての成長やそのための行動も評価するようにしています。

――報酬は、営業(セールス)やエンジニア(SE)など職種によって変わるのですか。

担うジョブの職責の高さに応じて「Fujitsu Level」という等級を設定しており、このFujitsu Levelに応じて月額報酬のレンジを決めています。 職種固有のインセンティブなどは別として、月額報酬については現時点では職種にかかわらず共通の報酬レンジを適用しています。

■「キャリアオーナーシップ」「ポスティング制度」

――報酬以外での変化はありますか。

富士通では社員一人ひとりが自分のキャリアを自律的に捉え、その実現に向かって行動していく「キャリアオーナーシップ」という考え方を大切にしています。たとえば、社員のキャリアオーナーシップに基づく人材の流動性を高めるために「ポスティング制度」を大きく拡充しました。そのほか、UdemyやLinkedInをはじめとする豊富なコンテンツを提供するなど、学びのプラットフォームを整備したり、上司との1対1の面談機会を作ったりしています。

――ポスティング制度拡大の効果はどれくらい出ていますか。

かつては部門をまたいだ異動はそれほど多くありませんでしたが、今は珍しくなく、こういう人がいま欲しいから社内ポスティングにかけようということが普通になりました。制度の拡大後、4年間でのべ27000人ほどがポスティングに手をあげ、1万人ほどが異動を実現しています。これはかなりすごい数字ではないか、と思っています。

また、社内で人材を公募するようになり、応募者がどの程度集まるかが可視化されるようになって、人気のあるポジションとそうでもないポジションがはっきりわかるようになりました。そのため自分たちの組織の魅力を伝えられるよう、各職場においてこれまで以上に組織のビジョンをしっかり作ったり、メンバーのエンゲージメントを調べて課題をみつけて改善したりするなど、意識や行動の変化が出始めているようです。私たち人事からも、エンゲージメント向上や組織活性化のさまざまな打ち手を社内にむけて発信しながらサポートしています。

若手のうちから重要な職責につくことも

■採用制度変更の真の目的

――そういった取り組みの先に、採用の仕組み改革もあるのですね。

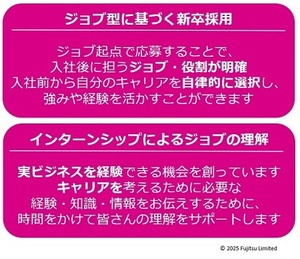

そうですね。新卒採用についても、こういった制度と互換性を持たせる必要があります。いまの社員と同じように処遇し、「キャリアオーナーシップ」を持ってチャレンジしてほしいと考え、採用の仕組みを変更したということです。入社後どんな仕事につくかわからない状態ではなく、自分がつくジョブが明確になっている状態で応募することになります。

採用時の変化もありますが、人事制度全体をフルモデルチェンジしたことで、成長意欲のある若手社員がより高度な仕事を早くから担うことが可能になりました。若い社員にとってこれまで以上に果敢にチャレンジできる環境ができた、と考えています。高い報酬だけでなく、高いレベルの仕事にチャレンジしたいという若手社員に来て欲しいということが、今回の制度改革の真の目的なのです。

――フルモデルチェンジされるには苦労もあったと思います。

ジョブ型人材マネジメントの導入に伴うジョブやポジションの定義に加え、評価制度の見直しなど、一気通貫で行っていきました。これらの仕組み導入にあたっては、職場の皆さんにしっかりと理解・活用いただくことが大事になりますので、幹部職員向けの様々な実践的なワークショップ提供といったことも時間とパワーを割いて行いました。

――そういった取り組みの先に、採用の仕組み改革もあるのですね。

そうですね。新卒採用についても、こういった制度と互換性を持たせる必要があります。いまの社員と同じように処遇し、「キャリアオーナーシップ」を持ってチャレンジしてほしいと考え、採用の仕組みを変更したということです。入社後どんな仕事につくかわからない状態ではなく、自分がつくジョブが明確になっている状態で応募することになります。

採用時の変化もありますが、人事制度全体をフルモデルチェンジしたことで、成長意欲のある若手社員がより高度な仕事を早くから担うことが可能になりました。若い社員にとってこれまで以上に果敢にチャレンジできる環境ができた、と考えています。高い報酬だけでなく、高いレベルの仕事にチャレンジしたいという若手社員に来て欲しいということが、今回の制度改革の真の目的なのです。

――フルモデルチェンジされるには苦労もあったと思います。

ジョブ型人材マネジメントの導入に伴うジョブやポジションの定義に加え、評価制度の見直しなど、一気通貫で行っていきました。これらの仕組み導入にあたっては、職場の皆さんにしっかりと理解・活用いただくことが大事になりますので、幹部職員向けの様々な実践的なワークショップ提供といったことも時間とパワーを割いて行いました。

1~6カ月の有償インターンシップを大幅拡大

■採用の方法

■採用の方法――従来の採用方法を教えていただけますでしょうか。

2024年卒採用までは、入社後の職種を定めない「オープンコース」と、入社時に職種まで確約する「職種別採用」を行っていました。オープンコース採用の社員はソリューションエンジニアやセールス職に就くことが多く、本人の希望も踏まえつつ配属調整を行っていました。今年入社した2025年卒採用ではこのオープンコース採用をやめ、職種別採用やジョブマッチング採用に切り替えています。

――2026年卒採用はどのような仕組みになっていますか。

2026年卒採用は、有償のインターンシップを大幅に拡大する形でスタートしました。これまでも職場体験型、5日間の仕事疑似体験型といったインターンシップはやってきましたが、給与を払い実際に職場のラインに入り、1~6カ月間かけて実際の仕事を体験してもらうという有償のインターンシップは、研究職など一部の職種での実施にとどまっていたため、それほど多くの参加者はいませんでした。2026年卒採用については特に今年3~4月からスタートする有償インターンシップから募集人数を大きく増やし、昨年度と比べて十数倍の規模で受け入れを行っています。

――参加者はどういった年次の学生が多いですか。

やはり主流なのは学部の新4年、修士の新2年の方になりますが、既卒や最終学年の方も歓迎しています。

――インターンシップの種類はどのくらいありますか。

テーマは100個以上あります。たとえばセールス部門のなかでも金融のお客様対象のセールスなど、部署と職種をかけ算した形で募集していて、たくさんのテーマが設定されています。

――従来行ってきた数日間のインターンシップ、オープンカンパニーは行っていますか?

職種理解をしていただくための情報提供、インプットの機会も必要と考えていて、並行して行っています。

主体性、コミュニケーション能力は大事

■インターンシップの選考方法

――インターンシップの参加にあたっての選考はどのように行っていますか。

受け入れ開始の3カ月くらい前にウェブサイトで募集をかけ、書類で志望動機などを見せていただき、実際にインターンシップを受け入れる職場で面談をして、参加していただきます。エンジニアの部署ではコーディングテストを行うところもあります。どのレベルの技術が必要かということも、部署によってさまざまです。

面談は1回を想定しています。応募倍率はテーマによってバラバラですね。

――選考基準は何でしょうか。

テーマ毎に明示している要件とのマッチングに加え、職場側も長期間受け入れるわけですので、自己実現に対する意欲のある、志望動機が強い方に来て欲しいと考えています。実現したいことがあれば、それに向かって学ぶ意欲にもつながると思います。

――コーディングのように必要なスキルが明確でない場合、社会人経験のない学生はスキルのアピールが難しい場合もあると思います。どのようにアピールすればいいのでしょうか。

さきほど述べたように志望の意思の強さを示すこと、あとは学生時代に培った経験や能力を、実際のビジネスにこうやったら活かせるのではないかという想像力を働かせ、解像度を高めることができれば、アピールにつながると思います。

――どういった経験が望ましい、ということはありますか。

学生時代に打ち込んだことを通じて培った主体性であったり、社会人を含めた社内外の人たちとのコミュニケーション、中には起業などのビジネス経験があったりする方もいると思いますので、そういったことがアピールできれば強い印象を与えられると思いますね。

自分が将来何をやりたいか、何になりたいかというパーパスと、その実現のために必要な経験やスキルは何だろうということを考えることが大切だと思います。頭で考えてもなかなかわからないから、富士通のインターンシップのような機会にチャレンジして体感すると成長につながるのではないでしょうか。

――インターンシップの参加にあたっての選考はどのように行っていますか。

受け入れ開始の3カ月くらい前にウェブサイトで募集をかけ、書類で志望動機などを見せていただき、実際にインターンシップを受け入れる職場で面談をして、参加していただきます。エンジニアの部署ではコーディングテストを行うところもあります。どのレベルの技術が必要かということも、部署によってさまざまです。

面談は1回を想定しています。応募倍率はテーマによってバラバラですね。

――選考基準は何でしょうか。

テーマ毎に明示している要件とのマッチングに加え、職場側も長期間受け入れるわけですので、自己実現に対する意欲のある、志望動機が強い方に来て欲しいと考えています。実現したいことがあれば、それに向かって学ぶ意欲にもつながると思います。

――コーディングのように必要なスキルが明確でない場合、社会人経験のない学生はスキルのアピールが難しい場合もあると思います。どのようにアピールすればいいのでしょうか。

さきほど述べたように志望の意思の強さを示すこと、あとは学生時代に培った経験や能力を、実際のビジネスにこうやったら活かせるのではないかという想像力を働かせ、解像度を高めることができれば、アピールにつながると思います。

――どういった経験が望ましい、ということはありますか。

学生時代に打ち込んだことを通じて培った主体性であったり、社会人を含めた社内外の人たちとのコミュニケーション、中には起業などのビジネス経験があったりする方もいると思いますので、そういったことがアピールできれば強い印象を与えられると思いますね。

自分が将来何をやりたいか、何になりたいかというパーパスと、その実現のために必要な経験やスキルは何だろうということを考えることが大切だと思います。頭で考えてもなかなかわからないから、富士通のインターンシップのような機会にチャレンジして体感すると成長につながるのではないでしょうか。

一気に既卒有利の採用にはならない

■本採用の選考方法

■本採用の選考方法――通年採用ということですが、新卒の採用時期も通年になるのでしょうか。

新卒学生については政府要請に従って、学部生であれば選考広報開始は3年生の3月、採用活動は4年生の6月からスタートします。有償インターンシップに参加したから大幅に前倒して内々定が出る、ということはありません。就活の早期化を助長したいのではなく、海外留学などいろいろな事情のある大学生、大学院生にも幅広くインターンシップに参加していただきたい、という意図で通年採用を行っています。

――既卒、新卒を問わず採用するとアナウンスされたことで、経験のある既卒者が有利になると考える学生も多いと思います。

全く同じ土俵に乗る、既卒者と新卒生が全面対決になるということにはならないと思います。いろいろ幅広い年代の方に入っていただくことは、企業のゴーイングコンサーンという観点から必要と考えています。なので、一気に既卒優位の採用になる、とはいえないと考えています。

いろいろな職場の方々とお話していくなかでも、即戦力が欲しいというデマンドが強い職場もあれば、若くチャレンジ精神旺盛な人を採りたいという職場もあります。また、キャリア採用はいま非常に競争が激しくなっている中で、成長意欲の高い学生を採用して育てるというニーズも一定あり、ジョブに即して専門性などのベースを見極めながら採用することになります。

――新卒学生を採用する意義も、十分感じていらっしゃるということですね。

はい。今回の報道で「若手の育成はやらなくなるのか」という質問もいただくのですが、必要なインプットはなるべくコンパクトにしつつニーズに応じてやっていきたいですし、早い段階から高いレベルの仕事にアサインするということに関しても、そこに進むための育成への投資は惜しまずやっていきたいと考えています。

挑戦、成長する意欲強い人に来て欲しい

■選考フロー、求める人材像

■選考フロー、求める人材像――インターンシップへの参加は選考への重要なステップとなるでしょうか。

よく学生にも聞かれますが、インターンシップに参加しないと採用されないということはありません。海外留学などさまざまな事情でインターンシップに参加できない方もいらっしゃいますので、他社でのインターンシップ経験だったり実ビジネス経験だったり研究などの専門性だったり、いろいろな要素を加味しながら採用につなげたいと考えています。

――具体的な選考フローについて教えて下さい。

採用直結型のインターンシップに参加された方はES不要です。参加されていない方はまずESを出していただくところからスタートします。面接は複数回を予定しています。

――どういう学生に来て欲しいという像はありますか。

今回の制度変更のそもそもの狙いは、入社後の早い段階からレベルの高い仕事にもチャレンジしてもらいたいというところです。そうした考え方に共感していただき、挑戦、成長する意欲が高い人にぜひ富士通を目指していただければうれしいと考えています。

既存の社員は全員、ジョブ型の人事制度に移行していますが、新しい意欲的な方が入ってくることでさらに刺激を得られるのではとも思います。

――学生時代、こういったことをしてほしいという希望はありますか。

具体的にはないですが、自分のパーパスを考えるなかでいろいろな経験を積んでほしいと考えています。専門性を高めるのもいいですし、さきほど申し上げたコミュニケーションを鍛えられるような経験でも構わないと思います。研究に打ち込むのもいいし、海外経験もいいと思います。

「キャリアオーナーシップ」ということを考えたときに、自分がどういうキャリアを形成していきたいかを考え、そのためにはこういうスキルが必要だ、こういう学びが大切だという目的意識を持つと、身につき方も全然変わってくると思います。そういう意識はむしろ学生時代に培うことができると思いますので、ぜひ意識してほしいですね。

ジョブ型という言葉で誤解されないように補足したいのですが、自分の進む道を考えて専門性を高めることはジョブ型の人事制度で確かに重要ですが、その進む道というのは必ずしも固定されるものではない、ということです。環境の変化に応じて変化させたり、複数の専門性をかけあわせたりして、フレキシビリティーを持って考えていくことが大切です。富士通でも、ひとつの職種にずっと固定されるという制度はありませんし、社員は社内ポスティング制度や学びのプラットフォームを通じて柔軟なキャリア形成を実践しています。

会社が社員を信頼し、社員が信頼に応えて挑戦する会社

――いま、富士通で働くやりがいは何だと思われますか。

――いま、富士通で働くやりがいは何だと思われますか。いろいろな側面があると思います。今回の人事制度のように自分たちも変わっていくというチャレンジに共感する人もいますし、会社のパーパス、社会課題を解決するという目的にやりがいを感じる人もいます。ビジネスのフィールドが広く、影響力のあるお客様との仕事やグローバルな環境で活躍できる、というところにやりがいを感じる人もいると思います。ビジネスのスケールの大きさも富士通の魅力です。

――学生に対する富士通のアピールポイントは?

キャリアオーナーシップという話をしましたが、社員と会社の関係が自律と信頼をベースにしています。会社が社員を信頼し、社員が全世代的にその信頼に応えて挑戦していくという環境になっているのが、魅力の一つかなと思います。

私は1996年入社で、30年近く富士通に在籍しています。昔から日の丸コンピューターや世界に打って出る姿勢など「挑戦」は富士通のスピリットとしてあったのですが、いまは多くの社員がチャレンジをしたり、たくさんの人を巻き込んで新しい取り組みを組織横断でしようとしたりしていて、雰囲気は大きく変わってきていると感じています。

< 前の記事 | 人事のホンネ トップ | 次の記事 >

2026/01/05 更新

- 年末年始のJR利用が過去最高、航空はハワイ便が好調(17:04)

- 中部電力、浜岡原発の耐震性評価で不正報告の疑い 早期再稼働は困難(16:52)

- 日経平均、新年初の取引は終値5万1832円 一時1600円超上昇(15:43)

- 2兆円超えた日本の個人寄付額 人助け指数はなぜワースト2位なのか(11:00)

- 大間産の本マグロ、5億円超で最高値を大幅に更新 豊洲市場で初セリ(09:54)

※就活割に申し込むと、月額2000円(通常3800円)で朝日新聞デジタルが読めます。