いまも残るジェンダーバイアス

今年2025年は、採用や昇進などで性別を理由にした差別を禁止した「男女雇用機会均等法」が制定されて40年になる節目の年です。女性が大学を出て企業に就職し、男性と同じキャリアを進むというライフプランは、いまやごく当たり前のものとなりました。

今年2025年は、採用や昇進などで性別を理由にした差別を禁止した「男女雇用機会均等法」が制定されて40年になる節目の年です。女性が大学を出て企業に就職し、男性と同じキャリアを進むというライフプランは、いまやごく当たり前のものとなりました。

しかし、いまも女性がどこか「働きづらい」と感じる環境は残されているように感じます。その原因のひとつが、はっきり意識されないままに存在している「女性はこういうものだろう」という思い込み=ジェンダーバイアス(偏見)です。朝日新聞の記事をもとに、いまものこる様々なジェンダーバイアスや、バイアスを放置しない会社の取り組みについて考えてみたいと思います。会社の選び方や、就職後の職場環境を考えていくうえでも、重要な視点になるでしょう。(編集部・福井洋平)

(イラストはiStock)

機械の案内音に女性の声が多いのはなぜ?

「『お風呂が沸きました』はなぜ女性声?」という記事が、朝日新聞デジタル版(2025年9月4日)に掲載されました。音声で風呂が沸いたことを知らせてくれる給湯器はたいへん便利なものですが、新聞記事を書いた記者宅にある給湯器も、この記事の筆者(福井)の自宅にある給湯器も、「お風呂が沸きました」という音声は女性のものです。給湯器製造販売大手のリンナイ(名古屋市)によると、音声付きの給湯リモコンは1998年の販売当初から音声は女性で男性の音声はないそうです。

「『お風呂が沸きました』はなぜ女性声?」という記事が、朝日新聞デジタル版(2025年9月4日)に掲載されました。音声で風呂が沸いたことを知らせてくれる給湯器はたいへん便利なものですが、新聞記事を書いた記者宅にある給湯器も、この記事の筆者(福井)の自宅にある給湯器も、「お風呂が沸きました」という音声は女性のものです。給湯器製造販売大手のリンナイ(名古屋市)によると、音声付きの給湯リモコンは1998年の販売当初から音声は女性で男性の音声はないそうです。

・エレベーターやバス、野球場や選挙カーの案内などで女性の声が多いこと

・女性が入浴中に男性の音声を聞いたら驚いてしまう

といった理由から、女性の音声が採用されたそうです。給湯器以外にもエレベーターにエスカレーター、券売機、エアコン、カーナビなど、音声ガイドは女性の声が圧倒的に多いようです。女性の声のほうが聞き取りやすいという意見もあるようですが、記事中で専門家は聞き取りやすさに関して男女差は概して小さく、話し手の個人差のほうが大きいと指摘します。

立命館大学の坂田謙司・特任教授(社会学)は記事中で、女性の声が多い背景として、社会が無意識に「女性は人のお世話をする性」であることを内包しているためとしています。機械は人の生活をサポートしているもので、いま女性が社会で無意識に求められている役割と重ねられている結果、機械が発する女性の声に違和感を持たなくなっているというのです。

(イラストはiStock)

参院は「権限が小さい」から女性が多い?

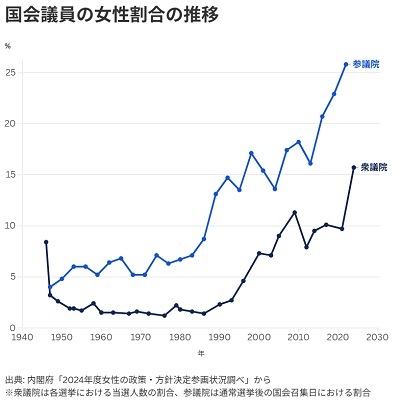

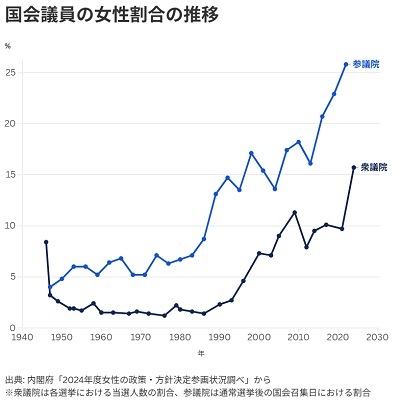

ジェンダーバイアスがさらに大きな影響を与えているケースもあります。2025年6月6日の朝日新聞デジタル版記事では、参議院議員の女性の割合が衆院と比べて高いのは、「女性は、権限の小さい参院議員の方が衆院議員よりもふさわしい」という有権者の偏見が影響している側面があるという研究を紹介しています。

ジェンダーバイアスがさらに大きな影響を与えているケースもあります。2025年6月6日の朝日新聞デジタル版記事では、参議院議員の女性の割合が衆院と比べて高いのは、「女性は、権限の小さい参院議員の方が衆院議員よりもふさわしい」という有権者の偏見が影響している側面があるという研究を紹介しています。

2025年4月末の段階で女性議員の割合は衆院15.6%に対し参院は25.4%(今年7月の改選で29.4%)と10ポイント以上参院が高く、この傾向は1950年代以降一貫しているといいます。衆議院は任期4年ですが任期途中で職を失う「解散」があり、任期6年で解散のない参院より国民の意思を反映しているとされます。そのため、予算案可決や首相指名などについて参院よりも強い権限を与えられています。研究では、この衆院の優越性について事前に説明した場合としなかった場合で候補者選びなどの判断に違いがあるかを比べました。

そのうえで、有権者の中に「男性がリードし、女性は補佐する」という男女役割に関する思い込みや無意識の偏見が根づき、投票行動に影響していると分析したのです。また、「女性は任期が安定している参院議員の職を好む傾向がある一方、男性は権限の大きい衆院議員への立候補意欲が相対的に高くなりやすい」という結論も導いています。男女に平等に開かれているようにみえる選挙制度ですが、こうした見えづらいジェンダーバイアスが作用し、女性の政治参加が広がらない原因になっている可能性があるのです。

(図版は朝日新聞社)

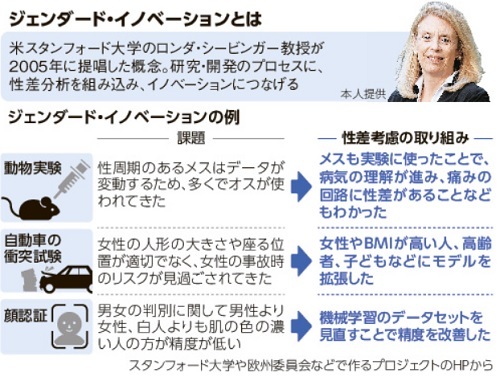

性差分析を科学技術の研究開発に取り入れ

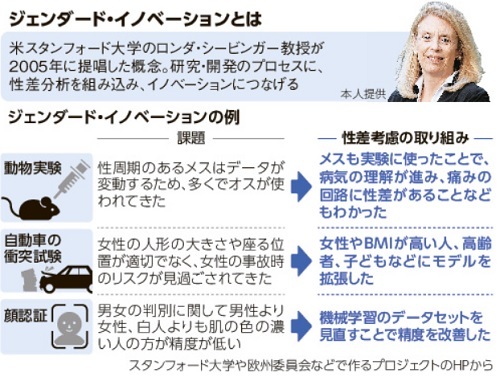

「ジェンダード・イノベーション(GI)」という言葉をご存じでしょうか。科学技術の研究開発に、生物学的な性(セックス)と社会的な性(ジェンダー)に基づく「性差分析」を取り入れることで、新しい発見や技術革新をめざすという取り組みで、2005年に米スタンフォード大学のロンダ・シービンガー教授が提唱しました。

「ジェンダード・イノベーション(GI)」という言葉をご存じでしょうか。科学技術の研究開発に、生物学的な性(セックス)と社会的な性(ジェンダー)に基づく「性差分析」を取り入れることで、新しい発見や技術革新をめざすという取り組みで、2005年に米スタンフォード大学のロンダ・シービンガー教授が提唱しました。

科学・技術分野における研究や開発では、これまで男性のみを対象や基準とすることが多く、女性のほうに不利益が生じがちな状況があったそうです。たとえば2001年のアメリカの調査によると、2000年までの4年間に健康被害があるとして販売中止になった10種類の医薬品のうち8種類は、女性にリスクが大きかったそうです。これは過去の妊婦の薬害事件の影響や、開発のときに生理周期などでブレが生じにくいといった事情があり、男性やオスを基準に研究開発が進められていたからでした。ここから、女性の健康に関するデータが大きく足りていないことが問題視されるようになり、各国で女性の健康や、性差が医療に与える影響の研究が進むようになりました。その結果、たとえば要介護状態の直前の弱い状態をあらわす「フレイル」になる原因などで男女差があり、女性は生きがいがないとフレイルになりやすく、男性は生きがいとフレイル発症の関係がないことがわかったりしています。

GIではその偏りに注目し、性差だけでなく人種や年齢などの違いの視点も研究・開発に取り入れ、新しい発見につなげることをめざしています。ジェンダーバイアスからの解放は、大きなイノベーションにつながることもあるのです。

(図版は朝日新聞社)

少年野球の世話役は「母親限定」?

朝日新聞で雇用機会均等法40年を取材した女性記者は、「家事育児を担うのは男女とも同じなのに、女性には社会的に家事育児の時間を意識させられる。出産後に復帰した女性が重要な仕事を任されないマミートラックも後を絶たない」と、いまも女性が無意識な差別下におかれていることを指摘しています。7月26日の朝日新聞デジタル版記事では、少年野球チームで冷やしタオルや飲み物を準備したりする「野球当番」が、「母親でなければダメ」と言われたケースを紹介しています。理由は「暗黙のルールがある」「前例がない」だったそうです。

朝日新聞で雇用機会均等法40年を取材した女性記者は、「家事育児を担うのは男女とも同じなのに、女性には社会的に家事育児の時間を意識させられる。出産後に復帰した女性が重要な仕事を任されないマミートラックも後を絶たない」と、いまも女性が無意識な差別下におかれていることを指摘しています。7月26日の朝日新聞デジタル版記事では、少年野球チームで冷やしタオルや飲み物を準備したりする「野球当番」が、「母親でなければダメ」と言われたケースを紹介しています。理由は「暗黙のルールがある」「前例がない」だったそうです。

笹川スポーツ財団が2021年に、小学生のスポーツ活動への関与について保護者を対象に行った調査では、ユニホームや練習着の洗濯やスポーツ用具の購入、子どもの送迎、練習の付き添い・見学などで、父親よりも母親の関与が大きいことが分かりました。働く場所だけでなく生活のあらゆるところで、まだジェンダーバイアスが生き残っていることに、私たちは意識を向ける必要があります。

(社員はiStock)

ジェンダーバイアスに敏感に

朝日新聞が運営するエッセイ投稿サイト「かがみよかがみ」では、ダイバーシティに関する企業インタビューを掲載しています。たとえばパナソニックでは、全社員向けにアンコンシャス(無意識)バイアスについての研修をしているそうです。担当者はこう語ります。

「異動の際に男性だったら『単身赴任になるけど、どう?』とオファーするのに、女性の場合『単身赴任になると、厳しいかな』と無意識に決めつけてオファーしない…というのも『アンコンシャスバイアス』の一つです。そういった思い込みがないかということを、グループに分かれてディスカッションしてもらっています」

女性が働きやすい職場は、誰にとっても働きやすい職場になります。性別を問わず、ジェンダーバイアスについて敏感になり、意識を高めてほしいと考えています。

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

今年2025年は、採用や昇進などで性別を理由にした差別を禁止した「男女雇用機会均等法」が制定されて40年になる節目の年です。女性が大学を出て企業に就職し、男性と同じキャリアを進むというライフプランは、いまやごく当たり前のものとなりました。

今年2025年は、採用や昇進などで性別を理由にした差別を禁止した「男女雇用機会均等法」が制定されて40年になる節目の年です。女性が大学を出て企業に就職し、男性と同じキャリアを進むというライフプランは、いまやごく当たり前のものとなりました。

「『お風呂が沸きました』はなぜ女性声?」という記事が、朝日新聞デジタル版(2025年9月4日)に掲載されました。音声で風呂が沸いたことを知らせてくれる給湯器はたいへん便利なものですが、新聞記事を書いた記者宅にある給湯器も、この記事の筆者(福井)の自宅にある給湯器も、「お風呂が沸きました」という音声は女性のものです。給湯器製造販売大手の

「『お風呂が沸きました』はなぜ女性声?」という記事が、朝日新聞デジタル版(2025年9月4日)に掲載されました。音声で風呂が沸いたことを知らせてくれる給湯器はたいへん便利なものですが、新聞記事を書いた記者宅にある給湯器も、この記事の筆者(福井)の自宅にある給湯器も、「お風呂が沸きました」という音声は女性のものです。給湯器製造販売大手の ジェンダーバイアスがさらに大きな影響を与えているケースもあります。2025年6月6日の朝日新聞デジタル版記事では、参議院議員の女性の割合が衆院と比べて高いのは、「女性は、権限の小さい参院議員の方が衆院議員よりもふさわしい」という有権者の偏見が影響している側面があるという研究を紹介しています。

ジェンダーバイアスがさらに大きな影響を与えているケースもあります。2025年6月6日の朝日新聞デジタル版記事では、参議院議員の女性の割合が衆院と比べて高いのは、「女性は、権限の小さい参院議員の方が衆院議員よりもふさわしい」という有権者の偏見が影響している側面があるという研究を紹介しています。 「

「 朝日新聞で雇用機会均等法40年を取材した女性記者は、「家事育児を担うのは男女とも同じなのに、女性には社会的に家事育児の時間を意識させられる。出産後に復帰した女性が重要な仕事を任されない

朝日新聞で雇用機会均等法40年を取材した女性記者は、「家事育児を担うのは男女とも同じなのに、女性には社会的に家事育児の時間を意識させられる。出産後に復帰した女性が重要な仕事を任されない