バックラッシュ=「反動」

「バックラッシュ」という言葉を最近耳にしたことはないでしょうか。「反動」という意味で、政治的、思想的な動きに対する反動や反発を指すときにも使われる言葉です。特にいま、アメリカを中心に吹き荒れているバックラッシュが「反DEI(多様性・公平性・包摂性)」です。女性を幹部職員に登用する目標値を定めるなど、従業員の多様性を確保しようという動きに「逆差別」という批判が高まっていたところに、1月に誕生した米トランプ政権が明確に反DEI姿勢を打ち出したことで一気にバックラッシュが加速しました。多様性の確保は日本企業にとっても大きな課題となっており、積極的なDEI推進姿勢を出している企業も少なくありません。今後、バックラッシュは日本でも強まるのでしょうか。アメリカの動きをまとめました。(編集部・福井洋平)

「バックラッシュ」という言葉を最近耳にしたことはないでしょうか。「反動」という意味で、政治的、思想的な動きに対する反動や反発を指すときにも使われる言葉です。特にいま、アメリカを中心に吹き荒れているバックラッシュが「反DEI(多様性・公平性・包摂性)」です。女性を幹部職員に登用する目標値を定めるなど、従業員の多様性を確保しようという動きに「逆差別」という批判が高まっていたところに、1月に誕生した米トランプ政権が明確に反DEI姿勢を打ち出したことで一気にバックラッシュが加速しました。多様性の確保は日本企業にとっても大きな課題となっており、積極的なDEI推進姿勢を出している企業も少なくありません。今後、バックラッシュは日本でも強まるのでしょうか。アメリカの動きをまとめました。(編集部・福井洋平)

(イラストはiStock)

トランプは反DEI姿勢を鮮明に

トランプ米大統領は1月の就任演説でこう発言し、連邦政府機関などでのDEI推進施策を廃止する大統領令に署名しました。

トランプ米大統領は1月の就任演説でこう発言し、連邦政府機関などでのDEI推進施策を廃止する大統領令に署名しました。

「人種とジェンダーを公私生活のあらゆる側面へ社会的に持ち込もうとする政府の政策を終わらせる」

多様性=ダイバーシティ、公平性=エクイティ、包摂性=インクルージョンの頭文字をとった言葉が「DEI」です。1960年代から、入試や採用、昇進などの際にそれまで差別されてきた女性や黒人などを優遇する「アファーマティブ・アクション」という措置が取り入れられてきました。近年になってDEIという言葉が浸透、米国企業で積極的に推進されるようになっていました。女性や人種的少数派を積極的に登用することが、多様な発想を生み出したり技術革新につながったりすることで、企業価値を高めるという考え方がその根底にあります。米コンサルタント会社マッキンゼーの調査では、米企業の女性幹部の割合は2024年には29%と、2015年の17%から12ポイント増えています。

(イラストはiStock)

少数派優遇は「違憲」でバックラッシュ加速

しかしDEIが浸透するなかで、優遇される女性や人種的少数派以外の人はむしろ不利になる「逆差別」になっている、という反発も起こるようになってきました。そして2023年、大学入試で人種的少数派を優遇するアファーマティブ・アクションを米連邦最高裁が「違憲」と判断したことで、DEIに対するバックラッシュが加速。法的なリスクが指摘されたり、商品のボイコットや提訴につながる動きも出てきたりするようになり、マクドナルドは今年1月に管理職に占める女性比率や人種的・性的少数者比率の目標を廃止すると発表しました。このほかにもフェイスブックを運営するメタが、多様性に配慮した採用方法をやめています。航空機のボーイング、自動車のフォード・モーター、小売りのウォルマートといった大手企業も、管理職の女性比率の目標取り下げや多様性に配慮した採用の取りやめなどさまざまな形でDEI推進を縮小しています。

しかしDEIが浸透するなかで、優遇される女性や人種的少数派以外の人はむしろ不利になる「逆差別」になっている、という反発も起こるようになってきました。そして2023年、大学入試で人種的少数派を優遇するアファーマティブ・アクションを米連邦最高裁が「違憲」と判断したことで、DEIに対するバックラッシュが加速。法的なリスクが指摘されたり、商品のボイコットや提訴につながる動きも出てきたりするようになり、マクドナルドは今年1月に管理職に占める女性比率や人種的・性的少数者比率の目標を廃止すると発表しました。このほかにもフェイスブックを運営するメタが、多様性に配慮した採用方法をやめています。航空機のボーイング、自動車のフォード・モーター、小売りのウォルマートといった大手企業も、管理職の女性比率の目標取り下げや多様性に配慮した採用の取りやめなどさまざまな形でDEI推進を縮小しています。

この動きをさらに加速させているのがトランプ大統領です。2月には、黒人として史上2人目の米軍制服組トップに就いたチャールズ・ブラウン統合参謀本部議長を解任しましたが、これも反DEIの一環とみられています。

反DEIの動きは「言葉狩り」に近い状況にまでエスカレートし、アメリカ国防総省はウェブサイト上にあるDEIを推進する記事や写真、動画を削除する方針を打ち出しています。第二次世界大戦末期、硫黄島の戦いで激戦地となった山に米兵6人が星条旗を立てる有名な写真があるのですが、この米兵の1人に関する米国防総省のウェブ記事が一時削除されていたことが3月に明らかになりました。この米兵はネイティブ・アメリカンで、記事では写真とともに「軍隊だけでなく、あらゆる分野でネイティブ・アメリカンが果たしてきた貢献と犠牲を振り返る時だ」と記載されていたそうですが、この表現がひっかかって自動的に削除されたのではないかと考えられています。このページは復元予定だそうですが、たまたま有名な写真についている記事だったために削除されたことがわかったわけで、これ以外に自動的にDEI推進と判断されて削除されたウェブページは多数にのぼるのではないかと考えざるを得ません。

(写真・アメリカ・アーリントン国立墓地近くにある海兵隊戦争記念碑。硫黄島の戦いでの有名な写真がモチーフになっている=2012年)

いまだに白人男性が取締役会の多数派

そもそも現状、DEI推進により「逆差別」は起こっているのでしょうか。

大和総研は昨年、アメリカでバックラッシュが進んでいることを受けてNASDAQ100構成企業の取締役について分析。データからはいまだにダイバーシティは進んでいるといえないとして「今なお不十分な米国企業のダイバーシティ」というリポートにまとめました。そこでは、

・いまだに白人男性が取締役会の多数派を占めている

・性的マイノリティーの取締役がいる企業はほとんどいない

・白人女性比率の平均値が23%なのに対し非白人女性比率は10%と女性内部に格差があり、複合マイノリティーが取り残されている。

といったことが明らかにされています。このリポートをまとめたアナリストは朝日新聞のウェブサイト「SDGs ACTION!」で、「米国企業には、いまだダイバーシティが不十分な中で、いかにバックラッシュに対峙するかという困難な問いが突きつけられている」とまとめています。アメリカでも、アップルやコストコがDEI施策見直しの株主提案を退けるなど、反DEIの動きに抗する企業もあります。今後、各企業がどういう動きを見せていくのか、注意が必要です。

日本のDEIはまだ十分といえず

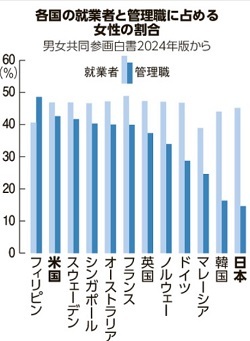

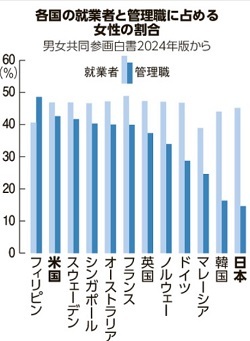

日本ではダイバーシティー、DEIの動きは、海外の動きを追いかける形で進んできた歴史があります。たとえば日本の女性役員の割合は12.5%(上場企業、2024年)で、3割を越しているアメリカに比べればまだまだ足りません。これでもここ10年で女性比率は6倍になっているのですが、後押しをしたのは海外や国内の機関投資家による「外圧」といいます。経営陣に女性がいない場合、株主の権利をつかって社長や会長の再任に反対する動きが相次いでいるのです。というわけで日本では、まだバックラッシュが大きくなるほどDEIが進んでいるわけではない状況といえます。

日本ではダイバーシティー、DEIの動きは、海外の動きを追いかける形で進んできた歴史があります。たとえば日本の女性役員の割合は12.5%(上場企業、2024年)で、3割を越しているアメリカに比べればまだまだ足りません。これでもここ10年で女性比率は6倍になっているのですが、後押しをしたのは海外や国内の機関投資家による「外圧」といいます。経営陣に女性がいない場合、株主の権利をつかって社長や会長の再任に反対する動きが相次いでいるのです。というわけで日本では、まだバックラッシュが大きくなるほどDEIが進んでいるわけではない状況といえます。

DEIが必要な場面は企業だけではありません。朝日新聞では、常設展示の人形約170体のうち5割を女性にしている台湾歴史博物館の取り組みを紹介しています。この館では管理職11人中8人が女性で、博物館に関するすべての決定に「ジェンダー平等」の視点があるかを確認するようになっています。歴史のトピックを紹介するとき、登場人物の多くが男性に偏ってしまいがちです。「展示を通して、歴史のスポットライトを女性に向け直すことが大切」と同館職員は語っています。

世界的にも、博物館の展示をジェンダーの視点から見直す動きは進んでいるそうです。ただ日本ではまだ博物館関係者にDEIの重要性が十分に浸透していないと専門家はみています。日本の博物館法に多様性への言及はなく、館長の女性比率は14%とまだまだ少ない状況です。

人権を守るためにも、持続的に発展していくためにも、日本は今後もDEIをすすめていく必要があると考えられます。しかしアメリカの現状を考えると、今後日本でも強烈なバックラッシュが起こることも十分に考えられます。大切なことは、なぜDEIをすすめる必要があるのか、いま日本はDEIがどの程度進んでいるのか、できるだけ多くの情報をあつめて自分ごととしてしっかり考えることだと思います。

(図表は朝日新聞社)

◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

「バックラッシュ」という言葉を最近耳にしたことはないでしょうか。「反動」という意味で、政治的、思想的な動きに対する反動や反発を指すときにも使われる言葉です。特にいま、アメリカを中心に吹き荒れているバックラッシュが「反DEI(多様性・公平性・包摂性)」です。女性を幹部職員に登用する目標値を定めるなど、従業員の多様性を確保しようという動きに「逆差別」という批判が高まっていたところに、1月に誕生した米トランプ政権が明確に反DEI姿勢を打ち出したことで一気にバックラッシュが加速しました。多様性の確保は日本企業にとっても大きな課題となっており、積極的なDEI推進姿勢を出している企業も少なくありません。今後、バックラッシュは日本でも強まるのでしょうか。アメリカの動きをまとめました。(編集部・福井洋平)

「バックラッシュ」という言葉を最近耳にしたことはないでしょうか。「反動」という意味で、政治的、思想的な動きに対する反動や反発を指すときにも使われる言葉です。特にいま、アメリカを中心に吹き荒れているバックラッシュが「反DEI(多様性・公平性・包摂性)」です。女性を幹部職員に登用する目標値を定めるなど、従業員の多様性を確保しようという動きに「逆差別」という批判が高まっていたところに、1月に誕生した米トランプ政権が明確に反DEI姿勢を打ち出したことで一気にバックラッシュが加速しました。多様性の確保は日本企業にとっても大きな課題となっており、積極的なDEI推進姿勢を出している企業も少なくありません。今後、バックラッシュは日本でも強まるのでしょうか。アメリカの動きをまとめました。(編集部・福井洋平)

トランプ米大統領は1月の就任演説でこう発言し、連邦政府機関などでのDEI推進施策を廃止する大統領令に署名しました。

トランプ米大統領は1月の就任演説でこう発言し、連邦政府機関などでのDEI推進施策を廃止する大統領令に署名しました。 しかしDEIが浸透するなかで、優遇される女性や人種的少数派以外の人はむしろ不利になる「逆差別」になっている、という反発も起こるようになってきました。そして2023年、大学入試で人種的少数派を優遇するアファーマティブ・アクションを米連邦最高裁が「違憲」と判断したことで、DEIに対するバックラッシュが加速。法的なリスクが指摘されたり、商品のボイコットや提訴につながる動きも出てきたりするようになり、

しかしDEIが浸透するなかで、優遇される女性や人種的少数派以外の人はむしろ不利になる「逆差別」になっている、という反発も起こるようになってきました。そして2023年、大学入試で人種的少数派を優遇するアファーマティブ・アクションを米連邦最高裁が「違憲」と判断したことで、DEIに対するバックラッシュが加速。法的なリスクが指摘されたり、商品のボイコットや提訴につながる動きも出てきたりするようになり、 日本ではダイバーシティー、DEIの動きは、海外の動きを追いかける形で進んできた歴史があります。たとえば日本の女性役員の割合は12.5%(上場企業、2024年)で、3割を越しているアメリカに比べればまだまだ足りません。これでもここ10年で女性比率は6倍になっているのですが、後押しをしたのは海外や国内の

日本ではダイバーシティー、DEIの動きは、海外の動きを追いかける形で進んできた歴史があります。たとえば日本の女性役員の割合は12.5%(上場企業、2024年)で、3割を越しているアメリカに比べればまだまだ足りません。これでもここ10年で女性比率は6倍になっているのですが、後押しをしたのは海外や国内の