生鮮食品の値上がりの動き続く

米、卵、キャベツ、ミカン……。昨年から今年にかけて、生鮮食品の値上がりが次々とニュースになっています。生鮮食品は加工品に比べて値動きも激しく、スーパーで買い物をされる方は最近の値上がりを痛感されていることと思います。値上がりの原因は異常気象など共通するものもあれば、品目個別の事情もあり、今後値上がりが続くかどうかも事情は異なります。身近なものの値動きからその原因を考え、先を見通すことは、これから社会人として活躍する力を養うことにもつながります。生鮮食品の値動きはよくニュースでも取り上げられていますので、ぜひチェックしてみてください。(編集部・福井洋平)

米、卵、キャベツ、ミカン……。昨年から今年にかけて、生鮮食品の値上がりが次々とニュースになっています。生鮮食品は加工品に比べて値動きも激しく、スーパーで買い物をされる方は最近の値上がりを痛感されていることと思います。値上がりの原因は異常気象など共通するものもあれば、品目個別の事情もあり、今後値上がりが続くかどうかも事情は異なります。身近なものの値動きからその原因を考え、先を見通すことは、これから社会人として活躍する力を養うことにもつながります。生鮮食品の値動きはよくニュースでも取り上げられていますので、ぜひチェックしてみてください。(編集部・福井洋平)

(写真・スーパーの店頭に並ぶ各地のミカン=2025年1月17日/写真、図表はすべて朝日新聞社)

米の価格上昇傾向はいまも続く

昨年世間を騒がせた「令和の米騒動」。夏に米が品薄になり、新米が出回るまでの間、店頭から米がなくなる店も相次ぎ、米の値段が大きくあがりました。品薄の原因は、猛暑とインバウンド需要、物価高とされています。農林水産省によると、2023年は全国的に猛暑や水不足などが影響して米の品質が悪くなりました。一方で訪日外国人が増えたことや、物価上昇が続くなか他の食料品と比べて米の価格の上昇幅は比較的小さかったことから米の消費量は増加。昨年6月末の民間での在庫は、現在の算出方法になって過去最低となったそうです。ここに8月、南海トラフ地震の可能性が高まったとする臨時情報が流れたことで多くの家庭が米を買いだめして、さらに品薄となった――と農水省は分析しています。

昨年世間を騒がせた「令和の米騒動」。夏に米が品薄になり、新米が出回るまでの間、店頭から米がなくなる店も相次ぎ、米の値段が大きくあがりました。品薄の原因は、猛暑とインバウンド需要、物価高とされています。農林水産省によると、2023年は全国的に猛暑や水不足などが影響して米の品質が悪くなりました。一方で訪日外国人が増えたことや、物価上昇が続くなか他の食料品と比べて米の価格の上昇幅は比較的小さかったことから米の消費量は増加。昨年6月末の民間での在庫は、現在の算出方法になって過去最低となったそうです。ここに8月、南海トラフ地震の可能性が高まったとする臨時情報が流れたことで多くの家庭が米を買いだめして、さらに品薄となった――と農水省は分析しています。

品薄は新米が出回った昨年秋以降にはある程度おさまったもののいまも尾を引き、米の価格上昇傾向もつづいています。今年1月には大手コンビニのセブン―イレブン・ジャパンが、米飯食品37品を米価格上昇のため値上げすると発表しました。そもそも米の品薄は一時的なものではなく、長期的な問題も背景にあると識者は指摘しています。ひとつの要因は、米の需要が将来的に減ることを見越して政府が長年おしすすめてきたいわゆる「減反政策」です。朝日新聞の記事で、ある大学教授は田んぼを減らす政策を政府が長年続けてきた結果、「農業の現場はギリギリのところまで疲弊している」と指摘しています。

(写真・昨年8月、埼玉県越谷市のスーパーの米売り場。一部の商品が品切れになっていた=2024年8月5日)

米農家の経営は苦しく

減反政策は2018年に終わりましたが、米の生産量は減り続けています。別の朝日新聞の記事(段落下のリンク参照)では、長年米作りにたずさわってきた秋田県の農家男性のこんなコメントを紹介しています。

減反政策は2018年に終わりましたが、米の生産量は減り続けています。別の朝日新聞の記事(段落下のリンク参照)では、長年米作りにたずさわってきた秋田県の農家男性のこんなコメントを紹介しています。

「減反のサイズに合わせた機材しかない農家の多くが、生産量を上げるために設備投資するだけの余裕を持ち合わせていないのでは」

「農家が一度失った意欲は戻らない。国が増産にかじを切っても、それを担うだけの人材はいなくなりつつある」

この記事では、人手不足と農機や燃料、肥料などの価格上昇で、米農家の経営が苦しくなっている現状も紹介されています。昨年の米不足で米の価格が上がったことは、農家にとっては「朗報」だったといいます。しかしそれでも生産コストを差し引くと「多くの米農家にとって、なんとか米作りを維持できる水準だ」(米農家)といいます。

農水省のデータでは、コメ農家など1経営体あたりの作物収入などから肥料代や光熱費などの農業経営費を除くと、残るのは1万円で、平均労働時間(年約1千時間)を踏まえると時給10円になる計算だといいます。これでは、米農家をつづけようという意欲も、新しく参入しようという人も将来的には失われる可能性が高いでしょう。とはいえ、米価が高止まりしてしまうとこんどは米の需要が減ることになり、さらに米農家が苦しくなる可能性もあります。

(写真・黄金色に染まった田んぼで稲刈りが進む=2024年9月10日、新潟県魚沼市)

野菜も卵もミカンも高騰

米以外にも、価格高騰が伝えられている生鮮食品はたくさんあります。今年に入っても下記のようなニュースがつたえられています。

米以外にも、価格高騰が伝えられている生鮮食品はたくさんあります。今年に入っても下記のようなニュースがつたえられています。

・野菜高騰、キャベツ「1玉1000円」 今後は寒波影響も心配(1月10日)

キャベツが平年の3倍、レタス、ハクサイは2倍など、野菜価格が高騰している。夏場の記録的な猛暑による影響が大きいが、日本海側を中心に大雪をもたらした寒波の影響で、さらに高騰するおそれもある。

・ミカン高騰「過去最高レベル」、気軽に食べられず 生産現場で何が(1月19日)

冬の果物の定番「ミカン」の価格が高騰している。主要産地で生産が落ち込み、今季の卸価格は過去5年で最も高く、「過去最高レベル」という。

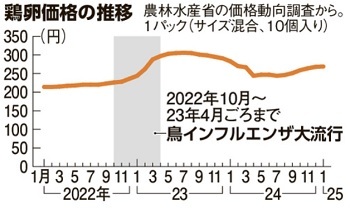

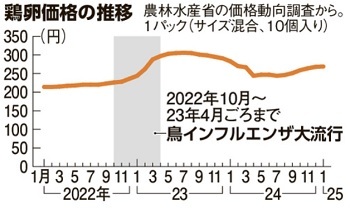

・鳥インフル急増、卵の高騰続く 1月24件、過去最悪を上回る(1月22日)

年明け以降、鳥インフルエンザの発生が急増している。21日時点で24件発生し、すでに1月の過去最悪を上回る「危機的状況」(農林水産省)だ。21日に発表された鶏卵価格は平年と比べ2割ほど高く、今後、更なる影響が懸念される。

夏の暑さが不作の原因に

キャベツに白菜、卵にミカンと、どれも食卓には欠かせないものばかりで、本当に頭が痛くなります。それぞれ要因は異なりますが、野菜やミカンの高騰は米同様、気象の影響が大きいようです。野菜については夏場の酷暑に加え、秋以降に天候不順が続いたこともあり、育成状況が悪いのが原因といいます。主要産地の茨城県では昨年末、収穫を目前に控えたキャベツの盗難も相次ぎました。

キャベツに白菜、卵にミカンと、どれも食卓には欠かせないものばかりで、本当に頭が痛くなります。それぞれ要因は異なりますが、野菜やミカンの高騰は米同様、気象の影響が大きいようです。野菜については夏場の酷暑に加え、秋以降に天候不順が続いたこともあり、育成状況が悪いのが原因といいます。主要産地の茨城県では昨年末、収穫を目前に控えたキャベツの盗難も相次ぎました。

ミカンも酷暑の影響で実が日焼けするなどし、不作となっています。また、暖冬の影響でカメムシが春先に大量発生し、これもミカンに打撃をあたえたようです。猛暑が一時的な傾向であればいいのですが、温暖化を考えればこの傾向は今後続くかもしれず、野菜やミカンが簡単に手を出せなくなる未来もやってくるかもしれません。

(写真・収穫目前のキャベツ1200個が盗まれた畑。芯の根元からきれいに切り取られていた=2024年12月19日、茨城県八千代町)

食用魚も小型化が進む予測

不作といえば、ここ数年サンマの不漁も続いています。今シーズンは比較的豊漁というものの、日本の南部を流れている暖かい黒潮から、海水温の高い「暖水渦」が分かれて北海道沖に停滞し、北からやってくるサンマが日本に近づけない状況が続いているといいます。これまでのような漁獲高にはならない可能性もあります。また、地球温暖化の影響で冬になっても海水温が十分に下がらないと海のなかで循環が起きず、栄養分が海の表面のほうにまわってこなくなり、さまざまな食用魚が小型化していくという研究報告もあるそうです。

米や野菜など、いま起こっている生鮮食品の高騰は一時的なものかもしれませんが、今後食料品不足が継続していく可能性も十分考えられます。将来的に日本の農業、食料品政策をどうしていくべきなのか、根本から考え直すべき時代にきているのかもしれません。もしかしたら、この課題に取り組むことで大きなビジネスチャンスがつかめるかもしれません。ぜひ、折に触れて考えてほしいテーマだと感じます。

(写真・魚市場前の岸壁に初水揚げされるサンマ=2024年11月5日、福島県いわき市の小名浜港)

◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

米、卵、キャベツ、ミカン……。昨年から今年にかけて、生鮮食品の値上がりが次々とニュースになっています。生鮮食品は加工品に比べて値動きも激しく、スーパーで買い物をされる方は最近の値上がりを痛感されていることと思います。値上がりの原因は異常気象など共通するものもあれば、品目個別の事情もあり、今後値上がりが続くかどうかも事情は異なります。身近なものの値動きからその原因を考え、先を見通すことは、これから社会人として活躍する力を養うことにもつながります。生鮮食品の値動きはよくニュースでも取り上げられていますので、ぜひチェックしてみてください。(編集部・福井洋平)

米、卵、キャベツ、ミカン……。昨年から今年にかけて、生鮮食品の値上がりが次々とニュースになっています。生鮮食品は加工品に比べて値動きも激しく、スーパーで買い物をされる方は最近の値上がりを痛感されていることと思います。値上がりの原因は異常気象など共通するものもあれば、品目個別の事情もあり、今後値上がりが続くかどうかも事情は異なります。身近なものの値動きからその原因を考え、先を見通すことは、これから社会人として活躍する力を養うことにもつながります。生鮮食品の値動きはよくニュースでも取り上げられていますので、ぜひチェックしてみてください。(編集部・福井洋平)

昨年世間を騒がせた「令和の

昨年世間を騒がせた「令和の 減反政策は2018年に終わりましたが、米の生産量は減り続けています。別の朝日新聞の記事(段落下のリンク参照)では、長年米作りにたずさわってきた

減反政策は2018年に終わりましたが、米の生産量は減り続けています。別の朝日新聞の記事(段落下のリンク参照)では、長年米作りにたずさわってきた 米以外にも、価格高騰が伝えられている生鮮食品はたくさんあります。今年に入っても下記のようなニュースがつたえられています。

米以外にも、価格高騰が伝えられている生鮮食品はたくさんあります。今年に入っても下記のようなニュースがつたえられています。 キャベツに白菜、卵にミカンと、どれも食卓には欠かせないものばかりで、本当に頭が痛くなります。それぞれ要因は異なりますが、野菜やミカンの高騰は米同様、気象の影響が大きいようです。野菜については夏場の酷暑に加え、秋以降に天候不順が続いたこともあり、育成状況が悪いのが原因といいます。主要産地の

キャベツに白菜、卵にミカンと、どれも食卓には欠かせないものばかりで、本当に頭が痛くなります。それぞれ要因は異なりますが、野菜やミカンの高騰は米同様、気象の影響が大きいようです。野菜については夏場の酷暑に加え、秋以降に天候不順が続いたこともあり、育成状況が悪いのが原因といいます。主要産地の